IFRSの外貨換算会計と会計方針の変更:【IFRS】IFRS基準書テーマ別解説【16】

多くの企業の決算に影響を与える外貨換算の基準IAS第21号「外国為替レート変動の影響」について解説する。また、2011年4月1日以後開始する事業年度から日本でも導入されることになる「会計上の変更および誤謬(ごびゅう)の訂正に関する会計基準」についても説明する。

外貨換算会計

外貨換算会計が企業の財務諸表へ与える影響は、外貨建取引を行った場合だけでなく、企業が行った海外企業に対する投資成果の円貨への換算からも生じる。IFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)では、IAS第21号「外国為替レート変動の影響」にこれらの外貨換算に関する規定があるが、日本基準の外貨建取引等会計処理基準と比較すると大きな差異があるため、それらの差異がもたらす影響については、特に留意する必要があると思われる。

今回は、それら差異の中でも特に重要と思われる、日本基準には存在しない「機能通貨」という概念と在外事業体の換算レートの違いについて説明する。

「IFRS基準書テーマ別解説」連載インデックス

- 第1回 「収益基準」を5つの観点から見てみよう

- 第2回 「有形固定資産」は2つの要件で認識される

- 第3回 IFRSと日本の「減損会計」、その違いは?

- 第4回 「無形資産」「リース」の会計基準を見てみよう

- 第5回 IFRSの「従業員給付」「退職給付」を理解する

- 第6回 IFRSの「連結」に関する基準、その実務ポイントは

- 第7回 IFRSの「関連会社」「ジョイント・ベンチャー」とは

- 第8回 金融商品に関するIFRSの4つの基準(1)

- 第9回 金融商品に関するIFRSの4つの基準(2)

- 第10回 企業結合におけるIFRSと日本基準の違いとは

- 第11回 IFRSと日本基準の「棚卸資産」「法人所得税」

- 第12回 IFRSの「株式報酬」「ストックオプション」とは

- 第13回 IFRSにおける引当金の認識と測定

- 第14回 IFRSと日本基準の「後発事象」

- 第15回 IFRSの中間財務報告、1株当たり利益、関連当事者の開示

- 第16回 IFRSの中間財務報告、1株当たり利益、関連当事者の開示

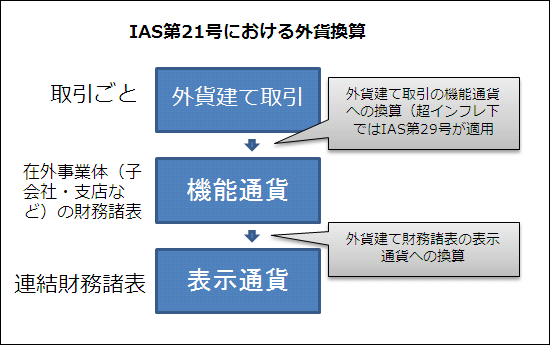

機能通貨とは

IAS第21号では、日本基準には存在しない「機能通貨」という概念が規定されている。機能通貨とは、企業が営業活動を行う主たる経済環境の通貨のことをいう。IFRSでは、機能通貨以外の通貨建てで行われる取引が外貨建て取引となり、外貨建て取引は当初認識時に機能通貨に換算替えすることが求められている。なお、機能通貨が超インフレ経済下の通貨である場合の取り扱いは、IAS第29号(説明は省略する)で定められている。

IFRSでは事業体ごとに、測定通貨としての機能通貨を決定する必要がある。また、それとは別に、財務諸表の表示単位としての「表示通貨」という概念も設けられている。両者は明確に区別され、事業体は外貨建て取引を機能通貨へ換算した上で記帳し、さらに期末に表示通貨への換算替えを行う。表示通貨と機能通貨が同じであれば換算替えは不要となる。

機能通貨以外の通貨建てから機能通貨への換算により、為替差損益が計上され、機能通貨から表示通貨への換算により、為替換算調整額が計上される。このため、日本基準の下で記帳に用いている通貨と機能通貨が異なる場合には、これまでとは大きく異なる会計処理が必要になる。

機能通貨の決定

IAS第21号は原則として各社ごとに機能通貨を決定し、当該機能通貨で記帳することを定めている。従って、機能通貨を適切に決定することが特に重要である。

繰り返しになるが、機能通貨とは企業が営業活動を行う主たる経済環境の通貨のことをいう。そのため企業は機能通貨を決定するに当たり、下記の3つのStepを考慮する必要がある。

Step1で該当した通貨が機能通貨となるが、Step1を検討しても機能通貨を適切に決定できない場合には、次のStep2で検討する。さらに、追加的な検討指標としてStep3がある。

Step1:売り上げ仕入れの視点からの検討

- 【売り上げの視点】販売価格に大きな影響を与える通貨は

- 【売り上げの視点】ある国の競争相手や規定が販売価格を決定している場合、その国の通貨は

- 【仕入れの視点】原価に主に影響を与える通貨は

Step2:資金調達や受取金額の視点からの検討

- 【財務活動の視点】資金調達をする際の通貨は

- 【受取金額の視点】営業活動からの受け取り金額を留保する際の通貨は

Step3:機能通貨を親会社と同じとすべきか否かについての検討

- 【自主性の視点】親会社に対する自主性があるか(ない場合には親会社と同じ機能通貨)

- 【取引割合の視点】親会社との取引割合が低いか(高い場合には親会社と同じ機能通貨)

- 【キャッシュ・フローの視点】事業体のキャッシュ・フローが親会社に対するキャッシュ・フローに与える影響がないか(ある場合には親会社と同じ機能通貨)

- 【財政状態の視点】財政上の独立性はあるか(ない場合には親会社と同じ機能通貨)

なお、企業の機能通貨はいったん決定したら、基本的な取引、事象および状態に変更がない限り変更することはできない。

実務上の留意点

機能通貨については実務上、以下の事項について留意が必要と思われる。

- 機能通貨がこれまでと変わる場合、資産・負債の最終的な円換算額がこれまでとは大きく異なる可能性がある(ただし、為替換算調整勘定については、移行日にゼロとみなす例外規定あり)。

- 機能通貨がこれまでと変わる場合、長期の非貨幣性資産、負債について遡及計算が必要になる場合がある。

- 機能通貨が現地通貨と異なる場合、総勘定元帳等への記帳を機能通貨で行う必要があるため、機能通貨での記帳を可能とするシステム対応が必要となる場合がある。

- 機能通貨が現地通貨と異なる場合、税法などの要請により現地通貨での財務諸表も作成する場合などは、現地通貨と機能通貨について二重帳簿形式で記帳を行う対応が必要になる可能性もある。

- 機能通貨が現地通貨と異なる場合、従来まで現地通貨で記帳していた場合と比べ、損益に計上される為替差損益は僅少となる。

換算レートの違い

期末日における財務諸表の表示通貨への換算

日本基準との大きな違いは、事業体の損益項目の換算に関して、日本基準は原則として期中平均レートで換算するのに対して、IFRSは、原則として取引日レートで換算することである。日本基準とIFRSを換算項目別に比較すると以下の通りである。

| 日本基準 | IFRS | ||

|---|---|---|---|

| 在外子会社 | 在外支店 | 機能通貨→表示通貨 | |

| 資産および負債 | 決算日レート | 原則:本店と同様容認:決算日レート | 決算日レート |

| 資本 | 取引日(発生日)レート | —— | 取引日レート |

| 収益および費用 | 原則:期中平均レート 容認:決算日レート |

原則:本店と同様に処理 容認:期中平均レート |

原則:取引日レート 容認:期中平均レート(ただし、取引日レートに近似する場合) |

| 換算差額 | B/S:為替換算調整勘定として処理 P/L:為替差損益として処理 |

為替差損益として処理 | その他の包括利益 |

上記表の資産・負債には事業体を取得時に生じたのれんや識別可能資産・負債の公正価値への修正額も含まれることに留意が必要である。これらも決算日レートで換算されて、換算差額はその他の包括利益として持分の部に含められる。

また、資本項目の換算についてはIAS第21号に明示がないが、一般的に取得日レートまたは決算日レートのいずれかを選択して使用することに留意する。

会計方針の変更など

IAS第8号で定められている会計方針の変更、会計上の見積もりの変更、誤謬(ごびゅう)の訂正について解説する。

会計上の取り扱い

IAS第8号で定められている会計上の取り扱いの概要である。

| 分類 | 会計上の原則的な取り扱い | |

|---|---|---|

| (1)会計方針の変更 | 遡及処理(遡及適用) | |

| (2)会計上の見積もりの変更 | 将来に向かってのみ修正 | |

| (3)誤謬の訂正 | 遡及処理(修正再表示) | |

以下、それぞれの会計上の取り扱いについて個別に説明する。

(1)会計方針の変更を行うケース

次のいずれかの場合に、会計方針の変更を行う。

- ある基準書または解釈指針書によって必要とされる場合

- 会計方針を変更することにより、財務諸表が、取引その他の事象および状況が企業の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに及ぼす影響についてより信頼性が高く、より目的適合的となる情報を提供することとなる場合

会計方針の変更要因別の原則的な取り扱いをまとめると、以下のようになる。

(1)特定の経過措置が規定されている基準書または解釈指針書を初めて適用することによる会計方針の変更

特定の経過規定に従う

(2)特定の経過措置が規定されていない基準書または解釈指針書を初めて適用することによる会計方針の変更

変更後の会計方針を遡及適用する

(3)会計方針の任意の変更による会計方針の変更

遡及適用

遡及適用する場合は、財務諸表に表示されている最も古い年度の資本項目のうち、影響を受ける期首残高および各過年度に開示されているその他の比較可能額を、新しい会計方針が過去から既に適用されていたかのように修正しなければならない。

遡及適用の免除

会計方針の変更は、原則として遡及適用する必要があるが、変更の期間そのものに対する影響または累積的影響を測定することが実務上不可能な場合は免除される。

なお、実務上不可能な場合とは、企業が規定適用のためにあらゆる合理的な努力を行っても適用することができない場合である。

実務上不可能な場合の対応

遡及適用が実行可能な最も古い期の期首(当期の場合もある)の資産および負債の帳簿価額に対し新しい会計方針を適用し、当該期間の資本項目のうち、影響を受ける各構成要素の期首残高に対し対応する修正を行う。

また、当期の期首において、過年度の全てに対し新しい会計方針を適用した場合の累積的影響を測定することが実務上不可能な場合には、実務上可能な最も古い日付から将来に向かって新しい会計方針を適用して、比較可能情報を修正する。

なお、遡及適用が特定の過年度または表示されている期間より前の期間について実務上不可能な場合には、そのような状態に至った状況および会計方針の変更がいつからどのように適用されているかについて開示する必要がある。

(2)会計上の見積もりの変更

見積もりの基礎となった状況に変化が生じたり、新しい情報やより多くの経験により、見積もりの修正が必要となる場合がある。IFRSでは、見積もりの修正はその性質上、過年度に関連するものでなく、誤謬の訂正ではないため、見積もりの変更は将来に対して行うことになる。

見積もりの変更は以下のように処理する。

(a)見積もりの変更の影響は、以下のいずれかの会計期間の損益として認識する。

- 変更がその期のみに影響を与える場合は、その変更の期間

- 変更が変更期および将来の期間の両方に影響を与える場合は、当該変更期および将来の期間

(b)会計上の見積もりの変更が資産、負債および資本項目に関係する場合には、変更期にこれらの帳簿価額を修正する。

なお、会計上の見積もりの変更と会計方針の変更とを区別することが困難な場合は、会計上の見積もりの変更として処理すると規定されている。

(3)過去の誤謬の訂正

過年度において重大な誤謬が発生していることが発見された場合、発見後に最初に作成される財務諸表においてこれを訂正しなければならない。訂正金額は誤謬が発見された期の損益からは除外すべきであり、過年度について表示されている情報については、可能な限り遡及して修正再表示すべきである。

さらに、当期の期首時点で全ての過年度に対する誤謬の累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合には、実務上可能となる最も古い日付から将来に向かって誤謬が訂正されるように、比較情報を修正再表示しなければならない。

修正再表示は以下のいずれかの方法で行う。

- 誤謬が発生した過去の年度が比較情報として表示されている場合には、当該年度の金額を修正再表示する。

- 誤謬が表示対象となる最も古い期間より前に発生している場合には、当該表示対象となる最も古い期間の資産、負債及び資本の期首残高を修正再表示する

実務上の留意点

- 遡及適用を行う場合には、会計処理等の実務負担が増加することになり、遡及処理に対応した会計システムへの更新が必要になることに留意する。

- 新しい会計基準などが公表された場合には、会計方針の変更により過去の期間に遡及適用を行うため、従来にも増して早期に対応を検討する必要がある。

日本基準との差異

日本では、2011年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正から「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」および同会計基準の適用指針が適用される予定であり、それによりIAS第8号「会計方針、会計上の見積もりの変更および誤謬」との差異はほとんどなくなる。

長谷川 卓昭(はせがわ たかあき)≫

仰星(ぎょうせい)監査法人

2001年3月早稲田大学政治経済学部卒。2007年11月公認会計士試験合格。大学卒業後、モルガン・スタンレー証券株式会社 債券統括本部(セールス&トレーディング)入社。その後、大手監査法人、大手税理士法人を経て、2008年9月に仰星監査法人東京事務所入所。部分執筆書に「会社経理実務辞典」(日本実業出版社)がある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.