ダッソー・システムズは、電気自動車開発事業を手掛けるSIM-Driveとの提携を発表。SIM-Driveだからこそ必要なオンラインコラボレーション環境を、V6で構築するという。

ダッソー・システムズは2011年9月12日、大学発の電気自動車開発に関するベンチャー企業SIM-Driveとの長期提携契約の締結を発表した。

SIM-Driveは、慶応義塾大学 環境情報学部教授で、電気自動車研究の第一人者である清水浩氏が代表を務めるベンチャー企業。同社は商用車生産・販売は行わず、広く参加企業を募って開発ノウハウを共有していく「オープンソース」型の電気自動車開発事業を展開している。@IT MONOist記事で紹介した通り、技術的には「インホイールモーター」と、「コンポーネントビルトイン式フレーム」を特徴とするプラットフォームを採用している(関連記事参照)。

同社は、先行開発車事業、技術移転事業(先行開発車のノウハウや仕様を供与)、ターンキー事業(量産化支援)の3つの事業を軸としている。先行開発車事業は既に第2号がスタートしており、同日、第3号事業参加機関の募集も開始している。また、第1号については2014年にも量産化が見込まれている。

「SIM-Driveの開発体制はオープンソース型であるため、参加機関全てに対して設計図面や評価情報などを共有する必要がある。このため、将来的には企業の枠組みを超えた情報共有が必要になる」(清水氏)ことが予想される。こうした同社ならではの事情もあり、V6プラットフォームが提供する「オンラインコラボレーション」機能を活用することに決定したという。

「自動車業界ではもともとダッソー・システムズが提供する3次元CAD『CATIA』が多く使われていることから、参加機関に対しても大きな負担とならないと考える」(清水氏)

清水研究室ではV4の時代からCATIAを使ってきたこともあり、SIM-Drive設立当初の2009年からV5プラットフォームをPLM基幹システムとして採用してきた。「先行開発車第2号事業から、徐々にV6への移行を進めている。V6にはV5にはないコラボレーション向けの機能が多数そろっていることがその理由」(清水氏)

ここでのコラボレーション向け機能とは、ダッソー・システムズが得意とする、オープンなオンラインでの3次元図面を活用した共同作業のことを指す。

ダッソー・システムズ 代表取締役社長 末次朝彦氏 「ダッソー・システムズでは現在3次元図面をグローバル共通言語と見立てた『グローバルイノベーティブコラボレーション』をキーワードに製品開発を進めている。オープンソース型で複数企業と協力して開発を進めるSIM-Driveの方針はV6プラットフォームが提供するPLMビジョンにマッチしたもの」だという。

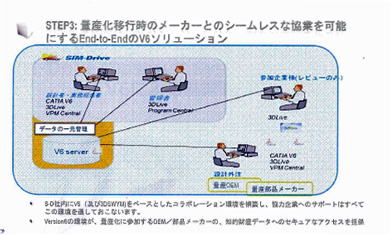

ダッソー・システムズ 代表取締役社長 末次朝彦氏 「ダッソー・システムズでは現在3次元図面をグローバル共通言語と見立てた『グローバルイノベーティブコラボレーション』をキーワードに製品開発を進めている。オープンソース型で複数企業と協力して開発を進めるSIM-Driveの方針はV6プラットフォームが提供するPLMビジョンにマッチしたもの」だという。下図に示すように、SIM-Driveの事業に参加する企業各社は、CATIAによる設計図面やそれを基に3次元シミュレーションソフトウェア「SIMLIA」を使った検証を行ったり、デジタルモックアップ検証ソフトウェア「DELMIA」によるDMU検証を行う。ライセンス自体は現段階ではSIM-Driveが提携しているため、同社内から参加する際にはSIM-Driveが持つライセンスで利用可能(参加企業が別途ライセンスを取得する必要はない)。外部からのレビュワーの接続は3次元ビュワー「3DLive」環境を活用する。量産化ステップでは、このネットワークにOEMメーカーや部品サプライヤも参加、ビュワーや、Webベースの3次元データ共有ツール「3DSWYM」などを介してデータアクセスを行う仕組みを構想している。

「ダッソー・システムズが提供するPLMプラットフォーム(CATIAを中心としたV5〜V6プラットフォーム)は、もともと自動車業界で広く使われているものでもあり、参加企業にとっても利点は大きい」(清水氏)

両社では、まずは3年間の契約を締結、検証を進め、長期的な利用を目指していくとしている。また、当日は、SIM-Driveの先行開発車事業第3号の参加企業募集開始も発表された。

「参加企業同士のオープンな議論の中でコンセプトを組み立てていくため、先行開発車事業第3号の詳細については今後決定する」(清水氏)という。

開発から量産に至るまでのSIM-DriveにおけるV6プラットフォーム利用イメージ。実際には「現在V5から随時V6プラットフォームへの移行を進めているところ」(清水氏)であり、今後の事業進展に併せたコラボレーション環境の拡充を目指すとしている。ステップ3の量産体制では、OEMメーカーやサプライヤとの情報連携も視野に入れている

開発から量産に至るまでのSIM-DriveにおけるV6プラットフォーム利用イメージ。実際には「現在V5から随時V6プラットフォームへの移行を進めているところ」(清水氏)であり、今後の事業進展に併せたコラボレーション環境の拡充を目指すとしている。ステップ3の量産体制では、OEMメーカーやサプライヤとの情報連携も視野に入れているCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

なぜクラウド全盛の今「メインフレーム」が再び脚光を浴びるのか

メインフレームを支える人材の高齢化が進み、企業の基幹IT運用に大きなリスクが迫っている。一方で、メインフレームは再評価の時を迎えている。

「サイト内検索」&「ライブチャット」売れ筋TOP5(2025年5月)

今週は、サイト内検索ツールとライブチャットの国内売れ筋TOP5をそれぞれ紹介します。

「ECプラットフォーム」売れ筋TOP10(2025年5月)

今週は、ECプラットフォーム製品(ECサイト構築ツール)の国内売れ筋TOP10を紹介します。

「パーソナライゼーション」&「A/Bテスト」ツール売れ筋TOP5(2025年5月)

今週は、パーソナライゼーション製品と「A/Bテスト」ツールの国内売れ筋各TOP5を紹介し...