「5G」(第5世代移動通信システム)は「4G」(第4世代移動通信システム)以前の無線規格と比較して、無線通信の速度を大幅に向上させると同時に、遅延を低減するように設計された。(続きはページの末尾にあります)

小さな存在だが、ビジネスにおいて重要な役割を果たすのがIoTだ。だが、「スマホの大型化」「エッジで扱うデータ種類の増加」という変化によってIoT活用企業に新たな課題が生まれている。解決する方法にはどんなものがあるのか。

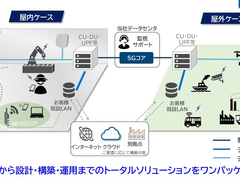

製造業がデジタル化を実現するには、センサーや制御装置、エッジデバイスなど、OTとITの連携/統合が欠かせない。そこでポイントとなるのが、ローカルネットワークの選び方だ。3つの選択肢から、自社に合うものをどう選べばよいのか。

5Gインフラの仕様として「Open RAN」が支持を集めつつある。NTTドコモとNECはOpen RANの仕様に基づいた製品や付随するサービスを提供する新会社を設立した。その狙いとは。

5G通信のためのインフラ整備に有効な方法の一つが、通信インフラを複数の通信事業者で共有する「インフラシェアリング」だ。インフラシェアリングは通信事業者以外の企業にとっても“無縁な話”ではない。それはなぜか。

5Gは、携帯電話やIoT(モノのインターネット)デバイスの通信、プライベートネットワークなどへの利用に適している。携帯電話会社は、4Gの後継として5Gの提供を開始した。

5Gのダウンロード速度は、最高で20Gbpsに達する。通信速度は有線ネットワークの速度を上回ることもあり、遅延は5ミリ秒以下に抑えられる。そのためリアルタイムのデータ転送が必要なアプリケーションに役立つ。

通信方式として5Gは「5G New Radio」(5G NR)を採用している。5Gは、4Gも採用している無線アクセス技術である「直交周波数分割多重」(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)を使用している。OFDMは、データを複数の搬送波(サブキャリア)に分割して伝送する技術だ。LTE(Long Term Evolution)を含む4Gは、5Gの基となっている。

5Gネットワークには、無線信号を送受信するための基地局が含まれる。5Gの信号は、電灯や建物の屋根などの場所に配置された幾つものスモールセル(小型の基地局)を通じて伝送されることがある。5Gが高速データを伝送するために利用する「ミリ波」と呼ばれる28GHzの周波数帯は天候や物理的な障害からの干渉を受けやすいため、狭い範囲に複数のスモールセルを設置する必要がある。

ミリ波の通信範囲が限定される問題を解決するためのさまざまな手法が研究されている。一つは人口密集地の各地区の周りに複数のノードを配置することだ。ミリ波の広がりづらさを解消するためのもう一つの方法は、「Sub-6」と呼ばれる6GHzより低い周波数帯と組み合わせて使用することだ。

5Gで利用する周波数帯は高周波数帯のミリ波と、低周波数帯または中周波数帯のSub-6に分かれている。一般的にはミリ波が最も高速になるが、Sub-6であってもLTEより速くなると見込める。Sub-6は通信速度がミリ波に劣るが、ミリ波よりも長距離に到達できる。ミリ波は人口密集地域を中心に採用が進み、Sub-6は人口密度の低い地域で広く採用されやすい。

5Gの各周波数帯の通信速度は、基地局との距離や、ネットワークのトラフィック量などの要因に左右される。5Gネットワークは現時点で幅広いユーザーに利用されている。しかし当初ユーザーが期待していたような4Gの完全な代替手段にはなっていない。特定の人口密集地域では高周波数帯が利用可能なため、高速な無線ネットワークが利用できる場合があるが、たいていのエンドユーザーが利用するのは中周波数帯の5Gネットワークだ。たとえミリ波が利用できる場合でも、信号が建物の壁を通過する場合は通信速度が低下するので、ユーザーによっては4Gネットワークと比較してわずかにしか速度の向上効果を感じないだろう。

通信事業者は、主に以下の2種類の5Gサービスを開発し、提供している。

ユーザーは通信事業者が提供するセルラー方式の5Gネットワークを使い、無線通信ができる。

組織が専用の5Gネットワークを利用できるサービスだ。プライベート5Gはセルラーサービスの5Gネットワークと同じように機能するが、ネットワークの所有者がユーザーを制限できる点が異なる。

家庭や企業に対して、有線接続を無線通信によって代替してインターネットアクセスを提供するサービスだ。この方法により、通信事業者は各ユーザーが所有する建物に光ファイバーを敷設する必要がなくなる。