世界中でデジタルデータは増え続けている。企業は「積極的なデータ活用を」という前に、ペタ、ゼタバイト級のデータ量に押しつぶされてしまう危険を回避しなくてはならない。

米国EMCと米国IDCが実施した調査によると「2009年のデジタルユニバース(情報の宇宙)のサイズは80万ペタバイトだった」という。この報告書によると「80万ペタバイトのデータをすべてDVDに記録して積み上げた場合、その長さは“地球と月を往復する距離”になる」とのこと。データ量はさらに増加し続けており、もうすぐ人類が保有するデータ量を表す単位が“ゼタ”バイト(10の21乗=十垓バイト)に突入する。

当然、一企業内に発生するデジタルデータも増え続けている。CO2と同様にデータの増加を抑制する手段を講じる必要も出てくるが、そう簡単なことではない。アイ・ティ・アールのリサーチ統括ディレクター、シニア・アナリストの生熊清司氏によると、「混迷を極める最近の経営環境がデータの増加に拍車を掛けている」のだという。

「企業はこれまで、半年分の売り上げや製品別、地域別といったデータを集計・分析して、次の戦略を練ればよかった。ところが、今は変化が激しく、かつその変化が不連続で起きている。そのためデータ解析による戦略策定では、週単位や1日単位、場合によってはより短い期間での業績データを取り出して分析し、今すぐ取るべきアクションを決定する必要がある。つまり、年や四半期単位のデータを集計して保管していたころに比べて、数十倍、数百倍以上のデータを保管し、それを迅速に活用することが必要になってきている」

例えば、既にコンビニエンスストア業界などは、POSの生データを直接取り込み、分析ツールを利用して1日に複数回アクションプランの変更を行うこともあるという。

また、Twitterなどソーシャルネットワークや各種のログデータを利用した企業のマーケティング活用なども、企業が保有するデータ量を増加させる原因となっていると生熊氏は話す。

「ツイートからその企業に役立つ情報を得ようとすると、特定の顧客のツイートだけを拾っていればいいというわけにはいかない。ソーシャルネットワーキングの情報をビジネスに生かそうとすると、それこそ“潜在的な顧客、見込み客の分”までデータとして取り込まなくてはならない。以前のように、組織化した特定の人たちの情報だけを扱えばいいということではなくなる」

このほか、IFRS(国際会計基準)への対応もデジタルデータを増加させる原因となる。IFRSでは、業績などのデータを3年から10年は保管しておくことを義務付けている。もちろん米国の会計基準、日本の会計基準に合わせてそれぞれのデータを保管してきたグローバル企業であれば、これまでのデータを捨てることなく、IFRS基準のデータを新たに保管していかなくてはならない。このように新しい制度の導入によってもデジタルデータは増加の一途をたどるのである。

このように膨大な量のデジタルデータが企業内に蓄積される流れは止められない。また、今後の競争に生き残る企業、これから業績を伸ばしていく有望な企業ほどこの傾向は強まると言っていいだろう。

生熊氏は「既存のシステムの見直しには、自社で扱うデータの量と共に、その種類や扱い方などについて確認をしておく必要がある」と話す。例えば、「POSなどのデータを頻繁に分析システムなどで活用することがあるのか」、あるいは「画像や動画などの非構造化データが古いストレージに保管されている現状を早急に改善する」「アクセス頻度の高いものと低いものに分け、それぞれ保管するディスクの種類を変えるのか」といったことである。まずはデータについて何を最優先させていくかということを、IT部門が詳細な調査を基に導き出す必要がある。

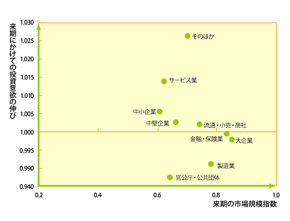

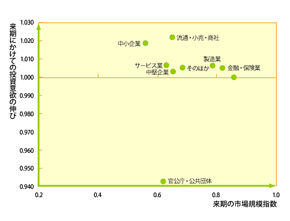

「ストレージ(ディスク増設・DAS)に対する投資意欲(2009〜2010年度)」(左)、ストレージ(NAS・SAN)に対する投資意欲(2009〜2010年度)」(右)。「IT投資動向調査2010」(ITR)より《クリックで拡大》

「ストレージ(ディスク増設・DAS)に対する投資意欲(2009〜2010年度)」(左)、ストレージ(NAS・SAN)に対する投資意欲(2009〜2010年度)」(右)。「IT投資動向調査2010」(ITR)より《クリックで拡大》こうした方針設定をした後に、どのような製品やベンダーが自社の求めるデータ管理システム構築に利用できるかを選定する必要がある。しかし、ここでも生熊氏は次のような警鐘を鳴らす。

「ストレージについて言えば、わたしはこれから“SASディスク”よりも“SATAディスク”がより重要になってくると思う。SATAディスクはSASディスクよりもアクセス速度は遅いが、安価でデータ容量も大きい。今後は、SATAとフラッシュメモリであるSSD(ソリッドステートドライブ)を組み合わせたソリューションが主流になるだろう」

その場合は、仕様頻度の高いデータはSSDで呼び出し、安全に保管したいデータはSATAディスクで運用するといったストレージ構成を取ることになる。しかし、本当に効率的で無駄がなく、自社に合った仕様のシステムを作るには「ストレージ製品のトレンドだけを追いかけていても答えは見えてこない」とも指摘する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

なぜクラウド全盛の今「メインフレーム」が再び脚光を浴びるのか

メインフレームを支える人材の高齢化が進み、企業の基幹IT運用に大きなリスクが迫っている。一方で、メインフレームは再評価の時を迎えている。

「サイト内検索」&「ライブチャット」売れ筋TOP5(2025年5月)

今週は、サイト内検索ツールとライブチャットの国内売れ筋TOP5をそれぞれ紹介します。

「ECプラットフォーム」売れ筋TOP10(2025年5月)

今週は、ECプラットフォーム製品(ECサイト構築ツール)の国内売れ筋TOP10を紹介します。

「パーソナライゼーション」&「A/Bテスト」ツール売れ筋TOP5(2025年5月)

今週は、パーソナライゼーション製品と「A/Bテスト」ツールの国内売れ筋各TOP5を紹介し...