警察庁によると、電話をきっかけとする「オレオレ詐欺」は2025年11月だけで1284件発生した。こうした状況を受けNordVPNは、Android向け新機能「迷惑電話対策」を日本で提供開始した。

2025年11月18日(協定世界時)に発生したCloudflareの大規模なシステム障害によって、さまざまなツールに影響が広がった。この障害はなぜ生じたのか。そして「教訓」は。

企業の大きな脅威はランサムウェア攻撃だけではない。DoS攻撃も引き続き活発で、強固な対策が求められる。DoS攻撃の被害を避けるためには、どうすればいいのか。

親ロシアの攻撃集団「Killnet」は、政府へのDDoS攻撃を繰り返している。その攻撃手法と、政府を標的にする理由を解説する。

ロシアやベラルーシのWebサイトにDDoS攻撃を仕掛けるDockerコンテナが、APIを介して広がっている。このコンテナに侵害されるとDDoS攻撃に加担させられる。その結果、何が起こるのか。

DDoS攻撃は他のサイバー攻撃のカムフラージュである可能性がある。「DDoS攻撃が終わったら復旧すればいい」という認識は新たなリスクを生み出す。DDoS攻撃を受けてもシステムをダウンさせてはならない。

DDoS攻撃は政治的な意図(抗議など)によるものが多く、頻度も低くかった。だが現在は異なる。「自社には関係ない」という認識は改めなければならない。だがどうすればいいのか。

「TCP/IP」に関するセキュリティ問題にはどのようなものがあり、どう対処すればよいのか。それを理解するための前提として、TCP/IPとはそもそも何なのかを簡単に整理しよう。

「5G」(第5世代移動体通信システム)通信が拡大すると、大規模な「DDoS攻撃」の被害が懸念されると専門家は語る。それはなぜなのか。

分散型サービス拒否(DDoS)攻撃は秋に急増する傾向があるという。なぜこのような現象が起きるのだろうか。DDoS攻撃の対処法と併せて考える。

「MarioNet」というWebブラウザベースの攻撃を研究者が作り出した。HTML5のAPIを悪用したこの手法は、Webブラウザのタブを閉じた後でも攻撃者が標的のシステムを悪用し、botネットを作成できる。

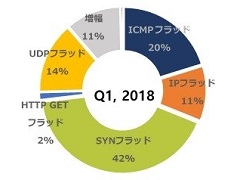

DDoS攻撃対策サービスを提供するCDNetworksが、2018年1月〜3月に防御したDDoS攻撃の分析レポートを発表した。最も多かった攻撃と、IoT機器に潜むリスクとは。

2017年8月25日、Googleによるネットワーク誤設定に起因し、OCNを含む複数のAS(自律システム)で大規模な通信障害が発生した。障害当時、何が起こったかを時系列で整理し、一連の騒動を考察する。

DDoS攻撃の中でも主流なのが、大量のトラフィックを伴う「ボリューム型攻撃」だ。その有効な対策には、どのようなものがあるのか。選定のポイントと共に紹介する。

DDoS攻撃を仕掛ける攻撃者は、具体的にどのような手法で攻撃を進めるのだろうか。主要な攻撃手法について詳しく見ていこう。

企業はなぜ今、DDoS攻撃に注目すべきなのか。DDoS攻撃の実際の発生状況や被害状況、大規模化の背景を中心に、その理由を整理する。

15〜18Mbpsという比較的小規模のトラフィックで、ファイアウォールの機能をまひさせる「BlackNurse」。その仕組みや企業が取るべき対策を解説する。

一国のインターネットをダウンさせるなど、引き続き猛威を振るうマルウェア「Mirai」。その攻撃を増幅する攻撃手法が判明し、警戒は怠れない状況だ。他のセキュリティ関連ニュースと合わせて最新動向を解説する。

DynへのDDoS攻撃の影響で、大手サイトが長時間利用できなくなる障害が発生した。マルウェアに感染したIoTデバイスのボットネットが攻撃に使われたとみられているが、全容究明には多くの問題の考察が必要だ。

小規模なデータセンターではシステムを共用する他の顧客がDDoS攻撃にさらされると、自社のインフラにまで影響が及ぶ可能性がある。不正なIPアドレスが転送されている間、自社の通信能力が貧弱になるのだ。