IaaSは今、高可用性を実現する途上にあり、PaaSの時代はその実現を待って幕開けとなる。IaaSの成熟なくしてPaaSの時代は到来しない。本稿ではNIST定義を基にIaaSの現状を確認し、利用者がIaaSの信頼度を計算する方法を解説する。

NIST定義に込められた本当の意味でPaaSというためには、IaaS層を完全にラップしてしまわなければならない。実は、IaaS層自体が他のPaaSから見てPaaSにしか見えないようにならないと、真のPaaS時代到来とはいえない。

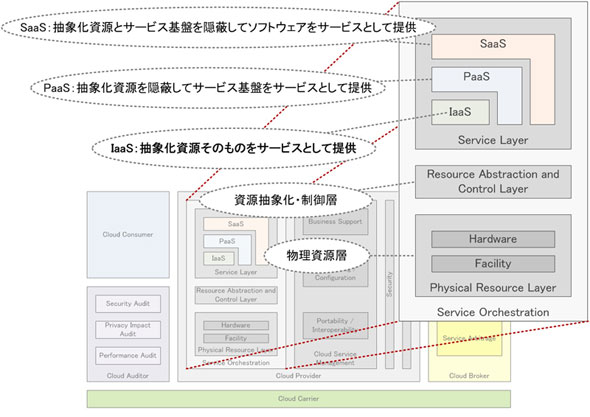

図1 NIST SP500-292のConceptual Reference Modelが示すようにクラウドのアーキテクチャモデルは基底となる物理資源を段階的に抽象化していく構造となっている《クリックで拡大》

図1 NIST SP500-292のConceptual Reference Modelが示すようにクラウドのアーキテクチャモデルは基底となる物理資源を段階的に抽象化していく構造となっている《クリックで拡大》NIST定義に従うと、クラウドとは「インターネットを介してあらゆる制御を受け付ける、計算・記憶・伝送資源を抽象化して資源プール化した上に、仮想的に独立した顧客システムを収容し展開するシステム」と規定できる。つまり、資源プール全体と仮想資源プール上に展開される顧客システムの挙動を計測し、計測結果に応じて自らの状態を変化させるシステムだ。

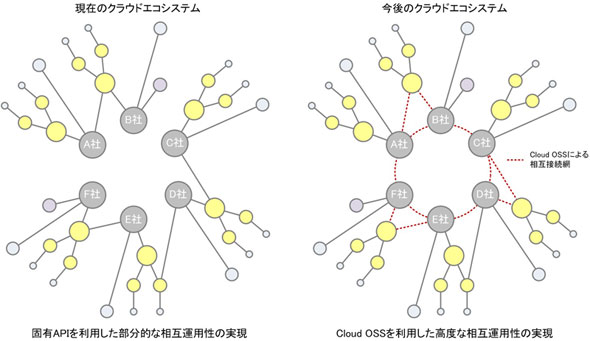

現在のところ、クラウドの最も根源的なサービス提供形式であるIaaSであっても、事業者固有のAPIによるインターネットからの操作を受け付けるのが精いっぱいである。だが、今後は、計測・従量課金機能が「Cloud OSS」に進化し、複数のIaaS事業者を有機的に相互接続し、複数のAPIに適応したクラウドエコシステムを形成するようになる。その時代にはCSA(Cloud Security Alliance)が整備を進めているCCM(Cloud Control Matrix)などを基礎としたIaaS相互接続用の共通APIがコンセンサススタンダードとして成立しているだろう。この共通APIはクラウドエコシステムにおいて、電話網の制御に利用されている「共通線信号No.7」に当たる役割を果たす。

図2 現在のところ、事業者固有のAPIが市場原理に基づいてシェア獲得を競う形でクラウドエコシステム形成が図られているが、一方ではITUなどの公的機関によるデジュールスタンダード策定と法的な規制導入の動きもある。いずれにせよ何らかの形でCloud OSSが実装され、より高度な相互運用性が実現されるのは間違いない《クリックで拡大》

図2 現在のところ、事業者固有のAPIが市場原理に基づいてシェア獲得を競う形でクラウドエコシステム形成が図られているが、一方ではITUなどの公的機関によるデジュールスタンダード策定と法的な規制導入の動きもある。いずれにせよ何らかの形でCloud OSSが実装され、より高度な相互運用性が実現されるのは間違いない《クリックで拡大》NIST SP500-292においてCloud Service Managementと命名されているコンポーネント群は、先の共通APIを利用する「Cloud B/OSS」(Cloud Business/Operating Support System)として実装され、電話網におけるB/OSS同様に相互接続された通信の制御、計測、課金、事業者間決済などの機能を担う。Cloud B/OSSは電話網で利用されているB/OSSとは異なり、それ自体がCloud上で動作するSaaS/PaaSとしてSOAに基づいたデザインがなされるだろう。The Open Groupが提唱するクラウド標準「SOCCI」(Service Oriented Cloud Computing Infrastructure Framework)が示すアーキテクチャが参考になるはずだ。

Cloud B/OSSが提供する監視系機能は、電話網で利用されているB/OSSでは不可能だった利用者によるクラウドそのものに対するプログラム制御をも可能とし、計測粒度と計測結果に応じた柔軟なクラウドの挙動制御まで自動化を可能にするだろう。この機能は資源消費と費用負担を一対一対応させた従量課金を基本とする料金体系を基礎とし、需給状況に応じて価格変動する市場モデルの課金体系を組み合わせることで、状況に応じたコスト負担という「痛み」をリアルタイムに利用者に提供する。

これを嫌う利用者が多いことは筆者も承知しているが、状況に応じた費用変動に適応することによって資源浪費が抑えられれば、結果的に利用者の利益にもかなう。埋没コストを放置して痛みから目をそらす選択は成長機会を失うに等しく、ガラパゴス化への一本道を選ぶことに他ならない。言い換えるなら、従量課金という形で洗練されたシステムに成長するための淘汰圧が提供されていると認識するべきだ。AWS(Amazon Web Services)が以前から提供している「スポットインスタンス」や2012年9月に発表した「Reserved Instance Marketplace」は、IaaS資源の市況商品化を図る動きの祖型と位置付けられるはずだ。

こうして振り返ってみると、クラウドの基底層を形作るIaaSの本質が仮想化ではないことをご理解いただけるだろう。仮想化は資源切り出し粒度の自由度を高め、物理資源と論理システムの切り離しを容易にするための技術にすぎない。利用者向けの切り出し粒度が十分に低い物理実装方法があるなら、仮想化を行わないクラウド実装も当然にあり得る。

IaaS実装の本質とは動的並列化だ。よく設計されたIaaS基盤では、並列化された資源プールで構成されたレイヤー間が、抽象化層(仮想化とは限らない)を介して通信を行う構造が繰り返し現れる。現状、個々の物理実装は帯域幅や遅延などの制約を抱えるため、並列化しつつも階層化の呪縛から免れ得ない。この問題を隠蔽する層としても抽象化層としてのオーバーレイネットワーク技術が求められている。2012年7月24日に発表された米VMwareによる米Niciraの買収など、オーバーレイネットワーク技術周辺が騒々しくなるゆえんだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

なぜクラウド全盛の今「メインフレーム」が再び脚光を浴びるのか

メインフレームを支える人材の高齢化が進み、企業の基幹IT運用に大きなリスクが迫っている。一方で、メインフレームは再評価の時を迎えている。

「サイト内検索」&「ライブチャット」売れ筋TOP5(2025年5月)

今週は、サイト内検索ツールとライブチャットの国内売れ筋TOP5をそれぞれ紹介します。

「ECプラットフォーム」売れ筋TOP10(2025年5月)

今週は、ECプラットフォーム製品(ECサイト構築ツール)の国内売れ筋TOP10を紹介します。

「パーソナライゼーション」&「A/Bテスト」ツール売れ筋TOP5(2025年5月)

今週は、パーソナライゼーション製品と「A/Bテスト」ツールの国内売れ筋各TOP5を紹介し...