国内でシェア上位を占める統合運用管理製品ベンダー7社を取材する本連載。今回は日本アイ・ビー・エムの運用自動化製品群「IBM SmarterCloud Foundation」を紹介する。

日本アイ・ビー・エム(以下、IBM)は運用自動化製品群「IBM SmarterCloud Foundation」を2012年3月から提供している。既存の統合運用管理製品群「IBM Tivoli」のラインアップの中から、プライベートクラウド環境の構築・運用に適した機能をピックアップ。機能を強化した上で製品ポートフォリオを整理した新ブランドの製品群となる。

IBM SmarterCloud Foundationは8つの製品で構成。中でもプライベートクラウド環境の構築・運用管理を行う上で核となるのが、仮想サーバのプロビジョニングを自動化する「IBM SmarterCloud Provisioning」、仮想化、クラウド環境の稼働状況監視やキャパシティー管理を行う「IBM SmarterCloud Monitoring」、サービスポータル画面を通じてエンドユーザーのリクエストを受け付け、自動的なリソース提供を可能にする機能などを持つ「IBM SmarterCloud Control Desk」だ。

IBM SmarterCloud Provisioningは、仮想サーバのプロビジョニングとイメージ管理が行える製品。仮想サーバのプロビジョニング作業には、インスタンス作成からアドレス/管理情報の追加、マスター保管、削除といった一連の手順がある。この作業手順をコマンドインタフェースを使って定義しておくことで、必要なスペックを指定するだけで定型的な仮想サーバのプロビジョニングを自動化できる。

特徴は、管理対象をCPUとストレージに分け、コンピュートノードとストレージノードの2つでシステムを構成すること。これにより、仮想サーバに割り当てるCPUやストレージリソースを業務の状況に応じて柔軟にスケールアウト/スケールアップできるという。

「例えば3分間に100の仮想マシンを登録、起動することも可能。一時的に大規模なテスト環境を立ち上げ、テストが済み次第、仮想サーバをシャットダウンするとともに自動的に削除することもできるなど、目的に応じてITリソースを合理的に使うことができる」(日本IBM ソフトウェア事業部 Tivoli事業部 主任ITスペシャリスト 鈴木智也氏)

IBM SmarterCloud Monitoringは仮想環境を監視する製品。物理/仮想サーバ、ストレージ、ネットワークリソースの関連性を可視化するトポロジーマップを作成し、今のシステム構成を正確に把握できる。リソース使用状況を監視し、あらかじめ設定したしきい値に応じて、障害やその予兆のアラートを自動的に発信することも可能だ。

複雑な仮想環境では問題原因の追求が難しいことにも配慮し、問題原因の迅速な識別に役立つ性能履歴データ収集機能や、適切なしきい値設定のベストプラクティスを用意。各種障害への対応アドバイス機能や、パフォーマンス問題の原因を効率的に特定するためのワークフロー機能なども搭載する。

システムに求められるワークロードやディスク容量、ネットワーク容量などを推定して、最適なリソース容量を割り出すキャパシティープランニング機能も搭載。仮想マシン配置を最適化するためのアドバイス機能や、ポリシーに基づくワークロード配置機能と合わせて、仮想環境のパフォーマンス安定化を多面的に支援する。また、システムだけではなくビジネスの安定的な遂行も監視できるよう、エンドユーザーの視点でシステムパフォーマンスを監視する「IBM SmarterCloud Application Performance Management」もラインアップしている。

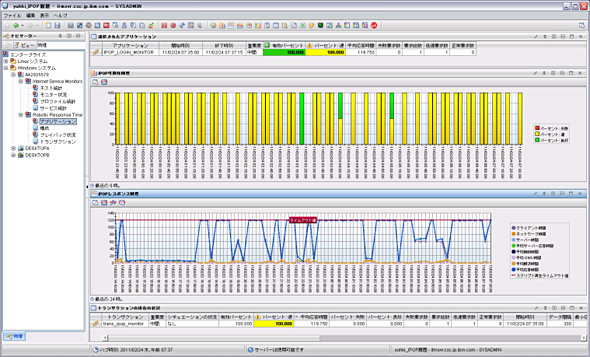

図5 IBM SmarterCloud Application Performance Managementの画面イメージ。エンドユーザー視点でパフォーマンスを監視し、ビジネスの安定的な遂行も支援《クリックで拡大》

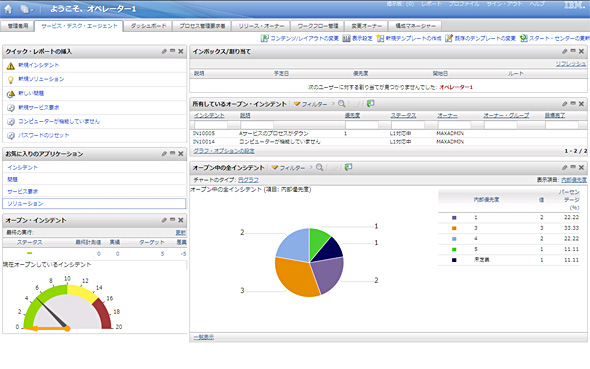

図5 IBM SmarterCloud Application Performance Managementの画面イメージ。エンドユーザー視点でパフォーマンスを監視し、ビジネスの安定的な遂行も支援《クリックで拡大》IBM SmarterCloud Control Deskは、サービスポータル機能をはじめ、インシデント管理、リリース管理、構成/変更管理、資産管理、リポート/分析機能などを統合した製品。サービスポータル画面を通じて、業務部門のエンドユーザーからのリクエストを受け付け、ITサービスを迅速に提供するとともに、IT基盤の運用管理を確実に行うための「統合サービスマネジメントソリューション」となっている。

同社 ソフトウェア事業マーケティング 部長 Tivoliマーケティング・マネージャーの西倉 誠氏は、「ITサービス管理を実行するための業務プロセスや手法を標準化した運用管理のベストプラクティス集、ITILに準拠した運用管理を支援する点が最大の特徴」と解説する。

図6 IBM SmarterCloud Control Deskの画面イメージ。インシデントの一覧やステータスなどを一覧できる。構成/変更管理、資産管理、リポート/分析など一連の運用管理作業を統合的に行える《クリックで拡大》

図6 IBM SmarterCloud Control Deskの画面イメージ。インシデントの一覧やステータスなどを一覧できる。構成/変更管理、資産管理、リポート/分析など一連の運用管理作業を統合的に行える《クリックで拡大》Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

なぜクラウド全盛の今「メインフレーム」が再び脚光を浴びるのか

メインフレームを支える人材の高齢化が進み、企業の基幹IT運用に大きなリスクが迫っている。一方で、メインフレームは再評価の時を迎えている。

「サイト内検索」&「ライブチャット」売れ筋TOP5(2025年5月)

今週は、サイト内検索ツールとライブチャットの国内売れ筋TOP5をそれぞれ紹介します。

「ECプラットフォーム」売れ筋TOP10(2025年5月)

今週は、ECプラットフォーム製品(ECサイト構築ツール)の国内売れ筋TOP10を紹介します。

「パーソナライゼーション」&「A/Bテスト」ツール売れ筋TOP5(2025年5月)

今週は、パーソナライゼーション製品と「A/Bテスト」ツールの国内売れ筋各TOP5を紹介し...