データセンター閉鎖という“待ったなし”の事態に直面したニッポンハムグループ。インフラ刷新とIBM i のクラウド移行を軸に基幹基盤を一新。短期で移行をやり遂げた、その舞台裏に迫る。

ERPでアドオンを追加するとERPのアップデートのたびにアドオンの再構築が必要になる。しかし業務プロセスの標準化にも限度がある。核になるシステムには手を入れず、少ない工数でアドオンを代替する方法とは。

業務効率化の枠を超えて、経費精算システムの見直しが全社的なDXを推進する起点となっている。変化するシステム選定の視点と、大企業の複雑な要件に応えるソリューションの潮流を詳しく解説する。

システム連携の複雑化、属人化に伴うメンテナンス性の低下、グループ企業ごとに異なるERPの導入、企業買収による決算期の相違、基幹システムのSaaSへの移行など、会計システム連携における企業の悩みは尽きない。

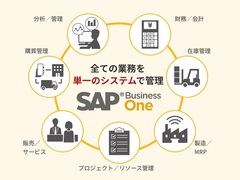

「2025年の崖」が目前に迫り、老朽化したITシステムの問題が顕在化している。長年ホストコンピュータで基幹システムを運用してきた中堅企業のSAP移行事例から、移行のプロの伴走支援を受けるべき理由が見えてきた。

中堅企業のERP導入が活発化している。製品選定に際しては企業規模や業種によって留意すべき点が異なる。建設業や製造業はどんな基準でERPを選ぶのがいいだろうか。

「SAP ERP 6.0」(ECC 6.0)は、2027年末に標準保守期限を迎える。この「2027年問題」への対処を“ただのリプレース”で終えるか、DXを大きく飛躍させるきっかけにするかで、企業の未来は大きく変わる。

製造業向けをうたうERPパッケージを導入しても、プロセス製造業者は思った通りの効果を得られない場合がある。プロセス製造特有の複雑な単位や工程管理を加味して、ERPパッケージで生産管理をするには、何が必要なのか。

事業成長や属人化の解消、デジタルインボイス対応などを考えると、中小企業が商品の仕入や在庫管理を紙資料や「Microsoft Excel」だけで遂行するのは限界がある。販売管理業務のシステム化をスムーズに実現するにはどうすればよいのか。

インボイス制度への適合、働き方の変化など、ITを活用した業務変革は待ったなしの状況だ。ただし課題の優先順位付けは簡単ではない。どこからどう進めればよいのか。中小企業のIT活用を支援する「IT導入補助金」の概要とともに解説する。

2023年10月に始まる「インボイス制度」は、業種や規模を問わず企業に大きな影響を与える。いつまでに誰が何をすべきなのか。事前に検討、確認しておきたいさまざまな事項を、マンガを交えて解説する。

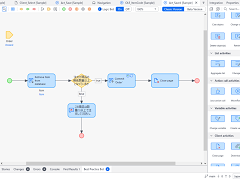

企業のDX推進において中核を担うのが、クラウドサービスの活用やアプリケーション間のデータ連携だ。中堅・中小企業でこうした取り組みを効率的に進める上では何が課題となり、どうすれば解消できるのか。詳しく解説する。

短納期化や需要変動への柔軟な対応など、中堅製造業に対するビジネス圧力は高まり続けている。こうした状況に対応して将来性のあるビジネス環境を構築するためには何が必要なのだろうか。

事業規模の拡大に合わせて複数のシステムを導入した結果、運用・管理が煩雑になってしまう中堅・中小企業は多い。統合されたクラウドERPを導入すれば、面倒な管理に煩わされずにビジネスの状況をリアルタイムに見極められるだろう。

今あるレガシーシステムを捨ててERPをクラウドに乗り変え、標準化すればいい――。自社のデジタル変革をそう簡単に考えていると再びレガシーシステムを抱え込むリスクがあるという。警告するアナリストに話を聞いた。

ビジネス拡大のために海外展開を目指す成長企業にとって、現地と統一した経営基盤をどうするかは大きな悩みだ。会計ソフトウェアでは機能が不十分。しかしERPは導入に時間がかかりそう――ならば何を選べばよいのだろうか。

「2027年問題」が迫る中、人事システムのSaaS移行を成功させる鍵は何だろうか。SaaS移行の“落とし穴”を避けながら、人的資本経営を支える「攻めの基盤」をどう設計すべきなのか。

システムの障害やトラブルがビジネスにインパクトを与える状況となっている。IT環境が複雑化する中、従来の運用のままでは競争力を失いかねない。そこでポイントになるのが「運用高度化」だ。その具体的な取り組み方を専門家に聞いた。

ERP導入のポイントとして「Fit to Standard」という考え方があるが、現場とERPのずれは必ず発生する。それらの“ずれ”の吸収にはBIツールやRPAが役立つといわれているが、専門ツールに比べてデータの処理が苦手なこともある。この問題の対処法を解説する。

Tailor Technologiesは同社が提唱する“Headless ERP”として「Omakase ERP」を日本国内向けに提供開始した。Omakase ERPはカスタマイズ性能の高さや使いやすい画面デザインを特徴としている。

Oracleが発表したAIエージェントの作成・管理ツールによって、AIエージェントをカスタマイズしたり、OracleもしくはサードパーティーのAIエージェントを組み合わせて複雑な業務を自動化したりできるようになる。

SAPが一定の条件を満たしたユーザー企業に対し、「SAP ERP Central Component」の保守サポートを2033年まで延長する。SAPが“譲歩”を見せた背景には、一部のユーザー企業が抱える“ある問題”がある。

SAPが小売企業向けにAIショッピングアシスタントを提供する。ユーザー企業が自社のECサイトに導入し、消費者の質問に答えてくれるツールだ。その中身は。

AI活用の波は中堅企業にも訪れているが、データのサイロ化を解消しなければ、その一歩を踏み出すことは難しい。とはいえ、データ基盤の構築に有効なERPの導入は、コストや期間の面でハードルが高い。この問題を、どう解決すればよいのか。

人材不足や日本独自の商習慣を背景に業務やシステムが属人化し、事業継続やグローバル化の難しさを感じる企業は多いだろう。その解決のアプローチを専門家に聞いた。

企業のクラウド活用が進み、SAPの基幹システムのクラウドリフトが増えている。既存環境と各種サービスの親和性などを踏まえ、Azureの利用を検討する企業は多い。移行で留意すべき点は何なのだろうか。