TechTarget発 先取りITトレンド

米国TechTargetの豊富な記事の中から、最新技術解説や注目分野の製品比較、海外企業のIT製品導入事例などを厳選してお届けします。

AIによるモダナイゼーションの可能性【後編】

生成AIは、企業が従来してきた“レガシーアプリケーション”のモダナイゼーションにも変化をもたらそうとしている。生成AIの活用によってモダナイゼーションは進むのか。

Web3が再注目される予感【中編】

次世代インターネットとして注目を集める「Web3」には、電力消費に関する問題が付いて回る。Web3のどのような仕組みが関わっているのか。ビットコインのマイニングを例にして解説する。

ランサムウェア攻撃事例10選【後編】

ランサムウェア攻撃が活発化し、社会のさまざまな分野に影響を与えている。特に知っておくべきランサムウェア攻撃の被害事例と手口をまとめた。

気になるメタバースの今後【前編】

メタバースを取り巻く熱狂は落ち着き、もはやメタバースは廃れつつあるかのように見える。しかし業界関係者によると、この見方は正しくない。メタバースの現状と今後を考察する。

コンピュータの基本「メモリ」と「単位」【第5回】

情報量を表す単位として「バイト」が使われている。バイトとはどのような単位で、一定の情報量をまとめたギガバイトやテラバイトといった個々の単位には、実際にどれくらいの情報量が相当するのかを解説する。

Microsoftが警鐘を鳴らす「生成AI攻撃」【後編】

生成AIを使うことで、さまざまな人の顔や声を再現し、攻撃に悪用することが可能になる。その中でも、Microsoftは“ある内容のメール”に警戒が必要だと指摘する。

クラウドの2大資格どちらを取る?【後編】

「CompTIA Cloud+」と「CompTIA Cloud Essentials+」は、どちらもクラウドサービスに関わるエンジニアに役立つ資格だ。それぞれ扱う知識の領域や深さにどのような違いがあるのかを解説する。

OpenAIとGoogleの生成AIを比較【第2回】

OpenAIの「ChatGPT」とGoogleの「Gemini」はよく似た生成AIサービスだが、明確な違いもある。4つの視点から、それぞれの特徴と違いを解説する。

“できるセキュリティ人材”向けの資格4選【前編】

巧妙な手口を使う攻撃者に対して、企業のセキュリティ担当者もスキルを上げて対抗しなければならない。セキュリティ担当者として専門性を高めるために有効な認定資格とは。

稼げるサーバエンジニアの資格とスキル【第4回】

サーバエンジニアとして高収入を得るには、サーバ分野のどのような知識やスキルを持っておく必要があるのか。基本となる必須項目を押さえておこう。

macOS管理者を救う「mSCP」とは【後編】

企業で「macOS」搭載デバイスを使う際、IT管理者にはクライアントデバイスやOSを適切に管理することが求められる。macOSを導入する場合は、そうした運用面での“ある問題”に向き合わなければならない。

AI×ファッションの可能性【前編】

クリエイティブ分野でのAI活用には賛否両論がある中で、“ある画像生成AI”を使ってヒット商品を生んでいるデザイナーがいる。デザイン制作に生成AIをどう活用しているのか。

IoMT導入の課題とは

医療分野のIoT「IoMT」の導入が広がりつつある。IoMTの導入やシステムの構築を検討する際に理解しておくべき、医療現場特有の用途や課題を紹介する。

VMware仮想デスクトップ事業の今後【後編】

BroadcomがVMwareのEUC事業を投資会社に売却すると発表した。ユーザー企業やパートナーは大きく3つの疑問を抱いている。Broadcomはこれらの疑問に答えるべきだ。

Web3が再注目される予感【前編】

「Web 3.0」は、インターネットに対する考え方や利用方法に変化をもたらす存在だ。Web 3.0とは何かを理解するには、幾つか基本を押さえておく必要がある。Web 3.0に関する市場動向と併せて解説する。

ランサムウェア攻撃事例10選【前編】

二重恐喝といった新たな手口が使われ、ランサムウェアは依然として組織の脅威となっている。被害を受けているのはどのような組織なのか。攻撃に使われた手口と共に状況をまとめる。

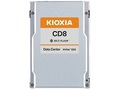

SSDを上手に使う4つの方法【後編】

SSDのデータ読み書き速度のパフォーマンスを最大限に引き出し、SSDをできるだけ長く使い続けるには、その特性を理解して運用をしなければならない。具体的な方法とは。

AI技術がBPMにもたらす変化【後編】

ビジネスプロセスマネジメント(BPM)と人工知能(AI)技術の組み合わせによって得られる価値は幾つもある。しかし運用に際しては注意が必要だ。リスクを正しく理解し、メリットを最大化するヒントを探る。

Microsoftが警鐘を鳴らす「生成AI攻撃」【中編】

国家支援型のサイバー犯罪集団が生成AIツールを利用した攻撃活動を繰り広げている。企業はどの国やサイバー犯罪集団からの、どのような攻撃を警戒すべきなのか。Microsoftの調査を基に説明する。

いまさら聞けない「Microsoft SharePoint」の基本【後編】

「Microsoft 365」を契約すれば「Microsoft SharePoint」が付いてくる。それでもあえて「SharePoint Server 2019」を選んだ方がいい、という状況はあるのか。クラウドサービス版とオンプレミス版の違いを探る。

コンピュータの基本「メモリ」と「単位」【第4回】

コンピュータの世界では、0から9までの数字を使うおなじみの10進法ではなく、2進法が使われている。10進法よりも2進法の方がコンピュータの世界との相性が良いのはなぜなのか。

OpenAIとGoogleの生成AIを比較【第1回】

OpenAIの「ChatGPT」とGoogleの「Gemini」はどちらも代表的な生成AIサービスだ。どちらを選ぶべきか悩むユーザーに向けて、プランや特徴の違いを解説する。

稼げるサーバエンジニアの資格とスキル【第3回】

サーバエンジニアが活躍するにはクラウドサービスの知識が求められるようになった。具体的にはどのような知識やスキルを持っていることが望ましいのか。要点をまとめた。

macOS管理者を救う「mSCP」とは【中編】

IT管理者は、運用中デバイスのOSの更新に伴ってセキュリティ設定を見直す必要があり、「macOS」も例外ではない。この作業を支援するプロジェクト「mSCP」が生まれた背景には、どのような問題があったのか。

ベンダーは値上げを継続【後編】

ストレージ価格は2023年の後半まで下落傾向にあったが、最近はクラウドサービスの値上げが続くのと同様に上昇傾向にある。反転の背景にあるものは何か。

AIによるモダナイゼーションの可能性【中編】

生成AIを動かすインフラとして、メインフレームは今後再び注目を集めることになるのか。企業によるモダナイゼーションに向けた動きと併せて解説する。

VMware仮想デスクトップ事業の今後【前編】

BroadcomがVMwareのEUC事業を投資会社KKRに売却することを発表した。KKRとはどのような企業なのか。VMwareのEUC事業はこれからどうなるのか。

クラウド資産管理の5ステップ【後編】

IT資産管理は単に所有するハードウェアやソフトウェア、ライセンスを把握するだけでなく、内部統制やセキュリティの強化に不可欠だ。クラウドサービスの資産を効率的に管理するには、新しいアプローチが必要になる。

SSDを上手に使う4つの方法【前編】

SSDの性能を最大限に生かしつつ、より長く使うには、SSDの特性を理解した運用をしなければならない。SSDの運用における2つのベストプラクティスを紹介する。

AI技術がBPMにもたらす変化【中編】

大きな手間や高度な能力を要求されるために達成できなかった業務も、人工知能(AI)技術のおかげで実現できる領域が広がっている。業務プロセスを未知の高みに引き上げる4つの分野を紹介する。

謎のストレージ「FLAPE」の利点【後編】

記録媒体の技術的な進化だけではなく、使い方によってもストレージの進化はもたらされる。SSDとテープを組み合わせる「FLAPE」にはどのような利点が見込めるのか。

いまさら聞けない「Microsoft SharePoint」の基本【前編】

「Microsoft SharePoint」は、「Microsoft 365」に含まれるさまざまなアプリケーションと連携する“裏方”だ。社内ポータルサイト構築だけではない、SharePointの重要な役割とは。

Microsoftが警鐘を鳴らす「生成AI攻撃」【前編】

攻撃者が生成AIツールを悪用する動きが見られ、生成AIツールは組織のセキュリティを大きく変えようとしている。攻撃者は生成AIツールを何に使い、組織は何に注意すべきなのか。

コンピュータの基本「メモリ」と「単位」【第3回】

RAMとROMはコンピュータの動作に欠かせないメモリだ。データ記憶に関する役割を担うメモリであることは同じだが、両者の役割は根本的に異なるので混同してはいけない。その違いとは何か。

稼げるサーバエンジニアの資格とスキル【第2回】

サーバエンジニアの需要は引き続き旺盛なため、頑張り次第では年収を上げていくことも可能だ。そのために必要なのは認定資格だけではない。必要なスキルをまとめた。

「Copilot」の種類と要件【後編】

「Copilot for Microsoft 365」は、Microsoftアプリケーション利用時に使えるAIアシスタントだ。導入に際しては、単にライセンスを購入するだけではない、幾つかの条件がある。それは何か。

AI搭載SSDは何に使えるのか【中編】

FlexxonやSamsung、Synopsysなどのベンダーが、SSDにAI技術を搭載する研究開発を進めている。SSDに搭載されるAI技術は、どのような用途に役立つのか。

macOS管理者を救う「mSCP」とは【前編】

「macOS」の運用は、OSのアップデートや自社のセキュリティ要件を考慮したセキュリティ対策に手間が掛かりやすい。この問題を解決するプロジェクト「mSCP」は、IT管理者をどう支援するのか。

ナレッジマネジメントの基本と主要ツール【後編】

従業員が持っている知見や情報を業務改善に生かすに当たり、そのデータを集約し共有できる「ナレッジマネジメントツール」の導入は有効な手段の一つだ。主なナレッジマネジメントツール5個を紹介する。

メインフレームは生き残るのか?【後編】

これからメインフレームが再び注目を集める可能性がある。それを促す要因の一つが、AI技術の活用が進むことだ。メインフレームの活用にどのような影響を与えるのか。

ベンダーは値上げを継続【前編】

政府やITベンダーの調査を分析すると、クラウドサービスの値上げはしばらく継続する可能性がある。ただし、企業がコスト増に悩む理由はベンダーの値上げだけではない。

AIによるモダナイゼーションの可能性【前編】

生成AIをオフィススイートなどのソフトウェア製品に組み込み、業務効率化を支援する動きがある。生成AIの“組み込み”は、基幹業務のどこまで食い込んでいくのか。

クラウド資産管理の5ステップ【前編】

財務面だけでなく、セキュリティやガバナンスにもメリットをもたらすのがIT資産管理だ。クラウドサービスでの悩み解消につながる、クラウド資産管理の方法とは。

管理職を育てる人事施策【後編】

企業が成長を維持するためには、各チームを導く管理職が適切な働きをすることが欠かせない。だが管理職の誰もがうまく活躍できるとは限らない。管理職が育つために、企業には何が必要なのか。

GPTカスタマイズの可能性【後編】

OpenAIのChatGPT新プラン「ChatGPT Team」は企業による利用を想定したサービスだ。競合製品であるCopilotとの違いを踏まえて、ChatGPT Teamの特徴やメリットを解説する。

謎のストレージ「FLAPE」の利点【前編】

ストレージはさまざまな進化を遂げている。複数のストレージを掛け合わせた「FLAPE」もその一つだ。FLAPEとはどのようなストレージなのか。その利点とは。

AI技術がBPMにもたらす変化【前編】

IT活用と業務プロセス改善を組み合わせた手法「ビジネスプロセスマネジメント」(BPM)が、人工知能(AI)技術によって新たな展開を見せつつある。AI技術のおかげで劇的な変化が起きている分野とは。

Javaの代替言語Kotlinの魅力【後編】

プログラミング言語「Java」の代替言語に位置付けられる「Kotlin」。開発者がJavaではなくKotlinを使いたくなるのはなぜか。Java にはないKotlinの利点や魅力を解説する。

ナレッジマネジメントの基本と主要ツール【中編】

従業員が積み重ねてきた知見や情報を全社で共有し、業務に活用する「ナレッジマネジメント」を実践するには、ツールを有効に活用することが欠かせない。代表的なツールを3つ紹介する。

コンピュータの基本「メモリ」と「単位」【第2回】

CPUによる計算処理に欠かせないパーツが「メモリ」だ。高速な計算処理をメモリはどう支えているのか。ストレージとの違いを含めて押さえておこう。

稼げるサーバエンジニアの資格とスキル【第1回】

サーバ分野のエンジニアの需要は引き続き旺盛だ。「できるサーバエンジニア」として評価され、キャリアを築き、年収を上げていくには何が必要なのか。認定資格を含めて整理した。

RPOから差分バックアップまでの基礎解説【後編】

バックアップの手法にはフルバックアップの他に、「差分バックアップ」と「増分バックアップ」がある。バックアップの頻度を高める場合、これらのバックアップ手法をどう使い分ければいいのか。

「Copilot」の種類と要件【前編】

「Copilot」は、Microsoftが提供するAIアシスタントのブランド名だ。その対象は「Microsoft 365」で利用できるアプリケーションだけではなく、さまざまな同社製品やサービスに広がっている。何があるのか。

AI搭載SSDは何に使えるのか【前編】

SSDを含めたストレージの分野では、AI(人工知能)技術をどのように活用できるのか。実際に登場している例を踏まえて、NAND型フラッシュメモリとAI技術を組み合わせる利点を探る。

GPTカスタマイズの可能性【前編】

OpenAIが提供を開始したアプリケーションストア「GPT Store」は、ChatGPTのLLM「GPT」の活用方法を大きく変える可能性がある。何ができるのか。

データセンターに再び脚光?

企業において生成AI導入が進む中、データセンターではハイブリッドクラウドに焦点が移りつつある。オンプレミスインフラで予測される変化を3つの視点で解説する。

2つの試練がマーケターを直撃【後編】

GoogleはChromeのサードパーティーCookieを廃止する。既に他のブラウザでもサードパーティーCookieのブロックは始まっている。こうした変化を受けて、新しいマーケティング手法に注目が集まっている。

メインフレームは生き残るのか?【中編】

クラウドサービスの発展によりメインフレーム脱却の機運が高まるが、企業はまだしばらくの間メインフレームを使い続ける見込みだ。脱メインフレームが難しい3つの理由を解説する。

いつも正解とは限らないクラウドの問題点【後編】

クラウドサービスは、どのようなアプリケーションにも適するわけではない。企業がクラウドサービスへの移行に失敗するのはなぜなのか。それを理解するには、クラウドサービスの特徴を理解する必要がある。

管理職を育てる人事施策【前編】

管理職になった全ての人が実務とマネジメントの両方をバランスよく実施できるわけではない。管理職としての経験が浅い人材が、管理職としてうまく育つためには何が必要なのか。

5Gのセキュリティ【後編】

5Gが4Gから進化した点はデータ伝送速度だけではない。セキュリティ面でも進化があった。世界各国の通信事業者やベンダーがセキュリティの強化にこだわった理由とは。

コンピュータの基本「メモリ」と「単位」【第1回】

メモリをはじめ、コンピュータに関する仕組みを理解するために欠かせないのが「ビット」と「バイト」だ。普段はあまり意識しないその単位の理解を深めると、さまざまな事柄が理解しやすくなる。

3つのネットワーク領域を管理【後編】

ネットワーク管理に関するDNS、DHCP、IPAMの頭文字を取ったのが「DDI」だが、これは3つの機能を包含するだけの単なる用語ではない。DDIツールを使う企業に役立つ独自の機能とは何か。

2大開発手法を比較【後編】

従来は「ウオーターフォール」型開発が主流だったシステム開発で、「アジャイル」型開発に移行する企業の動きが目立つ。しかし、移行は一筋縄ではいかない。

Javaの代替言語Kotlinの魅力【前編】

幅広い開発に使えるプログラミング言語「Kotlin」は、「Java」に代わる選択肢になる。JavaではなくKotlinを使う理由は何か。その魅力を解説する。

Linuxディストリビューションの選択肢【後編】

Red Hatが「CentOS Linux」を廃止したことで、企業は「RHEL」の代わりとして利用できる安定したディストリビューションを探すことになった。「Rocky Linux」「AlmaLinux」のどちらが選ばれるのか。

ナレッジマネジメントの基本と主要ツール【前編】

社内に散らばる知見や情報を業務に生かす「ナレッジマネジメント」。その仕組みは、生成AIが台頭する昨今に至るまでにどう変わってきたのか。ツール選定の前に押さえておくべきナレッジマネジメントの基本とは。

RPOから差分バックアップまでの基礎解説【前編】

データのバックアップを取得することは全ての企業に欠かせない作業だ。一方でバックアップを取得する頻度についてはどう考えればいいのか。明確な判断基準は存在するのか。

規制が進む「Cookie」問題【後編】

プライバシーの観点から、“脱サードパーティーCookie”の流れが加速する見込みだ。GoogleはChromeにおけるサードパーティーCookie廃止に乗り出した。代替手段はあるのか。

クラウドサービスによる本当の影響【後編】

「クラウドサービスを利用する方がエコだ」という点はおおむね事実だとしても、ベンダーの主張をうのみにしてもいいのだろうか。専門家の見解は。

メインフレームは生き残るのか?【前編】

終わりが近いとささやかれてきた「メインフレーム」は、依然として現役で企業ITの中心的な役割を担っている。企業が“脱メインフレーム”に踏み切らない背景には、何があるのか。

2つの試練がマーケターを直撃【前編】

YahooとGoogleがメール配信のルールを変更した。これからは3つの認証プロトコルの設定が必要になる。どのようなプロトコルなのか。メール配信に迫られる変化とは。

ストレージとITサービスの相場【後編】

IT製品・サービスの価格は上昇傾向にあったが、今後はどう推移するのか。調査会社Gartnerの見解を踏まえて、IT製品・サービスの価格の動向と、その背景を探る。

OpenRoamingとPasspoint比較【後編】

無線LAN(Wi-Fi)のローミングの仕組みであるOpenRoamingとPasspointは、一見すると似ている。だがよく見ると幾つもの違いがある。両者を比較する。

待ち受けるのは波乱か?

オンラインゲーム「フォートナイト」の開発元Epic Gamesは、GoogleとAppleが独禁法に違反しているとして両社を提訴した。明暗が分かれたその判決がもたらすIT業界の末路とは。

いつも正解とは限らないクラウドの問題点【前編】

クラウドサービスに移行したものの、想定よりコストが高いと悩む企業は珍しくない。クラウドサービスは常に正しいわけではない。オンプレミスとは異なる高額なコストの原因や欠点とは。

5Gのセキュリティ【中編】

4G以上にさまざまな用途で使われる可能性のあった「5G」には、セキュリティ面で各種の改善が加えられている。どのような仕組みの違いがあるのか。4つの観点で比較する。

AI事業にどこまで本気か

SAPが人工知能(AI)技術の事業を強化するため、約8000人の従業員を対象とした再編を進めている。直近の業績が好調な中で、同社が大規模な再編を強行する狙いは単純ではないとアナリストは指摘する。

3つのネットワーク領域を管理【前編】

DNS、DHCP、IPAMを管理する「DDI」というネットワーク管理の考え方がある。まだ注目が集まっているとは言えないが、今後は欠かせない仕組みになる可能性がある。

ハッカー集団の「終わらない攻撃」

2023年5月からロシア系サイバー犯罪集団「Cozy Bear」がHPEのメールシステムに侵入していたことが判明した。これはMicrosoftが受けた攻撃と類似している。その手口とは。

2大開発手法を比較【中編】

アジャイル開発の代表的なフレームワークである「スクラム」は、どのような開発チームやプロジェクトに適するのか。スクラムの具体的な流れと併せて解説する。

2024年の生成AIトレンド5選【後編】

2024年、生成AIはどのような進化を遂げるのか。新しいモデルの登場や新規ベンダーの参入など、生成AI市場の動向をアナリストの予測を基に解説する。

Linuxディストリビューションの選択肢【前編】

「Rocky Linux」と「AlmaLinux」は、Red Hatが「CentOS Linux」の廃止を発表した後に誕生したディストリビューションだ。CentOS Linuxの後継として選ばれるRocky LinuxとAlmaLinuxにはどのような特徴があるのか。

ネットワークを中心に広がる“買収の余波”

HPEは2024年1月にJuniper Networksの買収を発表した。両社には競合してきた事業領域もあれば、そうでない部分もある。買収の狙いと、それが製品群やユーザーにもたらす影響とは。

クラウドサービスによる本当の影響【中編】

クラウドサービスの利用が広がるほど、クラウドサービスが環境に及ぼす影響は見過ごせない規模になる可能性がある。クラウドコンピューティングが台頭した当時からの歴史を踏まえて考える。

規制が進む「Cookie」問題【前編】

Googleはプライバシーの懸念に対処するため、ChromeのサードパーティーCookie廃止に踏み切る。これによってどのような影響があるのか。今後の同社の計画とは。

不要なPCの廃棄・再利用の仕方【後編】

PCが古くなったからといって、処分方法として廃棄だけを考えてはいけない。実は古いPCには、さまざまな活用方法があるからだ。環境、社会、ユーザー自身にメリットをもたらす方法を紹介する。

Linuxのセキュリティを比較【後編】

アクセス制御を「Linux」で実行する上では、主に「SELinux」と「AppArmor」の2つの選択肢がある。それぞれの利点と欠点をまとめた。

投資家が着目するポイント

ESG経営において、環境問題や社会課題への取り組みは消費者や従業員の理解を得やすい。一方でガバナンス強化は見過ごされがちだが、等しく重要だ。ガバナンス強化に直結するアクションの具体例を探る。

ストレージとITサービスの相場【前編】

SSDの需要減を背景にしてストレージ市場では2022年後半から価格の下落が顕著になっていた。だが低調なストレージ市場に変化が見られる。SSDやNAND型フラッシュメモリの価格は元に戻ろうとしているのか。

2023年11月の米国ランサムウェア攻撃動向【後編】

米国で2023年11月に発生したランサムウェア被害の4事例を紹介する。大手医療機器メーカーが立て続けにランサムウェア攻撃を受けたのはなぜだったのか。

5Gのセキュリティ【前編】

データ伝送速度やデバイスの接続数などに注目が集まりやすい「5G」だが、実は「4G」に比べてセキュリティの面でも進化している。5Gがセキュリティを強化せざるを得なかった理由とは。

2大開発手法を比較【前編】

代表的なシステム開発手法として、ウオーターフォール型開発とアジャイル型開発がある。それぞれどのようなルーツや特徴を持つのか、基本をおさらいしよう。

VPN徹底解説【後編】

VPNにはさまざまな種類がある。定番であるL2TP/IPsecやOpenVPNから、かつて広く使われていたPPTP、そしてこれらを超えるべく生み出された新しいVPNまで紹介する。

クラウドサービスによる本当の影響【前編】

世界中でクラウドサービスへの依存度が高まるにつれて、環境への悪影響は見過ごせない規模になる可能性がある。クラウドコンピューティングが本質的に抱えている環境リスクとは。

2024年の生成AIトレンド5選【中編】

生成AIが爆発的に普及する中で、AIガバナンスの体制構築が企業にとって急務だ。具体的に何に取り組めばいいのか。2024年の生成AI市場に起こる変化と併せて解説する。

生産管理を支援するERPとAPS【後編】

ERPでも生産工程を管理することは可能だが、APSが必要になる場合がある。APSが役立つのはどのような場面なのか。4つの例を紹介する。

AIの法的リスクを回避【後編】

生成AIの著作権問題が浮き彫りになっている。AIベンダーは安全性を確保する対策を講じるものの、それが必ずしもユーザーの獲得につながるわけではない。ユーザーが生成AIを選ぶ際に直面するジレンマとは。

OpenRoamingとPasspoint比較【中編】

Wi-Fi Allianceが管理するローミング規格Passpointは、OpenRoamingに比べて手軽に利用できる。それでいて、セキュリティ面への配慮も十分になされている。Passpointの特徴とは。

Microsoft Entra IDを知る【後編】

オンプレミスシステムからクラウドサービスにシステムを移行する際は、Microsoft のディレクトリサービスについても検討の余地がある。「Active Directory」から「Microsoft Entra ID」に切り替える場合のデメリットは何か。

不要なPCの廃棄・再利用の仕方【前編】

PCを処分する際、特に気を付けたいのが「データの消去」問題だ。一歩間違えると、訴訟に発展する可能性もある。HDDのデータを消去し、PCを安全に廃棄するための方法を紹介する。

Linuxのセキュリティを比較【前編】

「Linux」を不正アクセスから保護するために、「SELinux」と「AppArmor」が活用できる。両者は具体的に何が違うのか。複数の観点から解説する。

深層学習モデルの仕組み【後編】

もはや身近な画像識別AIや生成AIだが、その基礎となる深層学習モデルについて知らない人は多いのではないだろうか。主要モデル「CNN」「GAN」の特徴と、モデル選びで重要なポイントを解説する。

新旧ストレージの未来【後編】

SSDなど企業向けでも使われるストレージを接続するための規格に「NVMe」や「SAS」がある。SSDの黎明期に開発されて以来、NVMeは多様な進化を遂げてきた。新旧のストレージ技術に勝敗はつくのか。

Azureのクラウドストレージを比較

「Azure Blob Storage」と「Azure Data Lake Storage」はどちらも「Microsoft Azure」のストレージサービスだ。両サービスにはどのような違いがあるのか。用途や機能の違い、利用時の注意点を説明する。

OpenRoamingとPasspoint比較【前編】

Wi-Fiのローミングには「OpenRoaming」と「Passpoint」という2大規格がある。それぞれにメリットがあり、特徴や仕組みを理解する必要がある。OpenRoamingについて解説する。

AIは無線LANの主流になるか【後編】

AI技術は今後、ネットワークにもより強い影響を与えるようになると考えられる。ただしAI技術を導入しさえすれば、運用がうまくいくわけではない。無線LANでAI技術を使うには何が必要なのか。

2023年11月の米国ランサムウェア攻撃動向【前編】

米国で2023年11月に発生したランサムウェア攻撃では企業を標的とする事例が目立った。その背景には何があり、どのような被害が発生したのか。

SaaSの大幅な値上げが続く理由【後編】

いっときは好調だったSaaS市場に変化が訪れ、値上げが続いている。SaaSの利用料金が上昇する背景には、単なるインフレではない幾つかの要因が関係している。SaaS市場はどうなってしまったのか。

生成AI時代のスキルも議論に

これからのAI時代、雇用市場は激変する。企業が採用者に求めるスキルは何か。世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)におけるパネルディスカッションの内容を基に解説する。

SNSの栄枯盛衰を振り返る【第3回】

かつてインターネットでの交流はテキストが主体だったが、近年は映像や音声を使ったコミュニケーションへと人気が移りつつある。映像や音声のやりとりを爆発的に普及させた主要SNSとは。

もしもクラウドが止まったら【後編】

一般的にクラウドサービスでは障害への対策が充実しているが、サービス停止は発生する。ユーザー企業は、クラウドサービスにおけるSLAの内容や、サービス停止に陥った場合の対処法を知っておく必要がある。

2024年の生成AIトレンド5選【前編】

生成AIブームは2024年も続き、企業におけるAI活用はますます進むと予測される。注視したいのが「BYOD」の動きだ。2024年の生成AI市場に起こる変化を解説する。

VPN徹底解説【前編】

リモートアクセスを安全にする手段としてVPNは広く普及している。そもそもVPNはどのような技術で、どのような利点があるのか。

Microsoft Entra IDを知る【前編】

Windows搭載デバイスを扱う企業にとって、「Active Directory」は重要なシステムの一つだ。クラウドサービスでシステム運用をする企業が、Active Directoryから「Microsoft Entra ID」に移る意義とは。

AIの法的リスクを回避【前編】

ビジネスにおける生成AI活用が進む中で、著作権侵害をはじめとする法的リスクが顕在化している。法的リスクを回避することを考慮した画像生成AIツールとは。

次世代ネットワークの要素技術7選【後編】

次世代ネットワークの要素の一つにホワイトボックスネットワークがある。企業は関心を寄せているが、普及していない。それはなぜなのか。次世代ネットワークの課題と併せて解説する。

SNSの栄枯盛衰を振り返る【第4回】

多様に進化するSNSは、消費者の生活の一部となり、企業にとっても無視できない存在だ。SNSの移り変わりをまとめつつ、SNSの活用を成功させるには今後は何が必要になるのかを考察する。

生産管理を支援するERPとAPS【前編】

ERPは生産管理に利用できるが、ERPだけで生産に関するあらゆる事態に対処できるとは限らない。そこで選択肢の一つになるのがAPSだ。ERPとAPSは何が違い、どう使い分けるべきなのか。

夢の「週休3日制」実現への道【後編】

企業の週4日勤務制勤務導入に向けて、米国の複数の州議会で法案が提出された。導入への機運は高まっているように見えるが、実施には至っていない。週4日勤務制の実施で生じるメリットとデメリットを整理する。

「Apple Vision Pro」でオフィスは不要になる?【後編】

テレワークが企業において当たり前になった現代では、テレワーカーのコラボレーションを支援し、新たな働き方における生産性を向上させることが鍵となる。活躍が期待されるVR/AR技術とは。

AIは無線LANの主流になるか【前編】

AI技術は今後、ネットワークにとって不可欠な技術になる。無線LANもその恩恵を受ける分野だ。AI技術は無線LANをどのように進化させるのか。

SaaSの大幅な値上げが続く理由【前編】

クラウドサービスの利用料金の上昇が続いている。IaaSだけではなく、SaaSでの値上げが顕著だ。2022年から2024年にかけて、SaaSの利用料金に何が起きたのか。

もしもクラウドが止まったら【前編】

クラウドサービスが停止しないというのは幻想だ。企業はクラウドサービスが停止した場合に備えてSLAを確認しておく必要がある。SLAの基礎から解説する。

SNSの栄枯盛衰を振り返る【第2回】

老舗の風格がただよう主要なSNSといっても、家族の誰かが毎日アクセスしているほどなじみ深いものから、日本ではあまり知名度のないものまでさまざまだ。筆者の独断で選んだ6つの“老舗SNS”の特徴を紹介する。

2024年の「生成AI」市場動向【後編】

生成AIが一世を風靡(ふうび)し、企業はビジネスでの生成AI活用を急いで進めている。それと同時に急務になるのがリスク対策だ。企業はどのようなポイントを押さえておくべきなのか。

相次ぐ「X企業アカウント」の乗っ取り【後編】

暗号資産(仮想通貨)詐欺を目的に、企業の「X」(旧Twitter)アカウントが乗っ取られる攻撃が活発化している。その原因と注意点に関して、セキュリティ専門家は“ある説”を立てている。

2024年、Googleの生成AI戦略とは【後編】

Googleは2023年末に発表した生成AI「Gemini」を発表。市場シェア拡大につなげる大きなチャンスとアナリストは見る。同社の戦略を解説する。

量子コンピュータと企業のデータセンター【前編】

量子コンピュータは実用化に向けた開発が進んでいる。具体的には、どのような用途に役立つのか。主な用途を6つ説明する。

Wi-Fi 7をいつ導入するか【後編】

無線LAN新規格の開発ペースが加速している。ただし一部の機能は十分に活用されないまま、新規格の開発が進んでいる。こうした状況に専門家は危機感を抱いている。

次世代ネットワークの要素技術をつくる7選技術【前編】

SASEをはじめとしたネットワーク関係の技術を取り入れることで、ビジネスの競争力に直結するネットワークを構築できる。次世代ネットワークの要素技術とは。

深層学習モデルの仕組み【前編】

主要な深層学習モデルとして「畳み込みニューラルネットワーク」(CNN)と「敵対的生成ネットワーク」(GAN)がある。両者には似通う点があるが、仕組みや使い方は異なる。その成り立ちから解説する。

夢の「週休3日制」実現への道【前編】

米国の複数の州議会で企業の週休3日制(週4日勤務制)勤務を導入する法案が提出された。米国の各州議会議員が、週4日勤務制の導入に期待するのはなぜか。

パスワードレス認証でセキュリティ向上【後編】

セキュリティの新たな手段として「パスワードレス認証」が注目を集めつつある。これから注視したいのは、どのように広く普及するのかだ。現状はどのような状況なのか。専門家に聞いた。

意外と知られていない「USBの歴史」【第4回】

Appleは同社デバイスのコネクター技術として独自の「Lightning」をやめて、「USB」に切り替えることにした。独自の使用にこだわってきた同社が“USBの優位性”を認めたのはなぜだったのか。

記録媒体はDNA、いつまでも使えるストレージ【中編】

大量データを保存するために使われてきたのは「HDD」や「テープ」だ。その選択肢に、次世代ストレージの一つとして注目を集める「DNAストレージ」が加わる可能性がある。既存ストレージを代替するのか。

「Apple Vision Pro」でオフィスは不要になる?【前編】

オンラインでコラボレーションをする際、没入的な3D空間でのやりとりが生産性の向上につながる可能性がある。Appleが2024年に発売したHMD「Apple Vision Pro」がこれを後押しするとの見方がある。本当なのか。

ITエンジニアが集まる世界の10大都市【後編】

ITエンジニアの需要は世界中で高まり続けている。給与が上がるキャリア形成を考える場合、「どのような技術を身に付けるか」とともに「どの都市で働くか」も考慮したい。成長株の都市を紹介する。

2024年の「生成AI」市場動向【前編】

2024年以降、生成AIはどのような変化を見せるのか。1つ言えるのは、生成AIを他の技術と同様には見れないということだ。これからやってくる動向を予測する。

業務用端末のリサイクルで得られる利点【後編】

不要な業務用端末を廃棄するときは、できる限りリサイクルを選択することが企業経営にも良い影響を与える。それはなぜか。適切な廃棄プロセスとリサイクル戦略を策定するためのヒントを説明する。

用途が広がるMicrosoftの「Copilot」【後編】

Microsoftの「Copilot for Service」と「Copilot for Sales」は、業務アプリケーションの操作や検索を生成AIで支援するサービスだ。Copilotは、エンドユーザーの業務アプリケーションの使い方をどう変えるのか。

SNSの栄枯盛衰を振り返る【第1回】

個人的なコミュニケーションからビジネスまで、ソーシャルメディアはなくてはならない存在になりつつある。歴史をひもときながら、社会生活を彩るソーシャルメディアの役割を振り返る。

相次ぐ「X企業アカウント」の乗っ取り【前編】

2024年に入り、著名企業の「X」(旧Twitter)アカウントが暗号資産(仮想通貨)詐欺に悪用されるケースが目立ってきた。被害はセキュリティベンダーにも広がっている。

停滞するストレージの技術進化【後編】

ハードウェア面におけるストレージの技術進化が停滞する中でも、専門家は既存技術の改善にも目を向けるべきだと指摘する。例えば「NVMe」に関する問題がある。

Wi-Fi 7をいつ導入するか【前編】

無線LANの次世代規格Wi-Fi 7に準拠する製品が早くも市場に出てきた。しかし、だからといって企業や消費者が無線LAN新製品に飛び付くわけではない。

老舗HDDベンダーの思惑【後編】

キオクシアとの経営統合の可能性があると見られていた中、HDDとSSDの事業を分離する方針を明らかにしたWestern Digital。HDDとSSDのある特性から、分離は間違いではないという見方が出てる。背景にある違いとは。

パスワードレス認証でセキュリティ向上【中編】

IDセキュリティが脆弱(ぜいじゃく)になる問題の解決策になる手段として、パスワードレス認証がある。そもそも従来の対策では何が駄目で、なぜパスワードレス認証を検討すべきなのか。専門家の見方を紹介する。

意外と知られていない「USBの歴史」【第3回】

1990年代に登場したUSBは、どのような進化を遂げてきたのか。技術開発が始まった1995年から、最新版が登場した2022年までの歴史を振り返る。

記録媒体はDNA、いつまでも使えるストレージ【前編】

SSDやHDD、テープといった既存のストレージ技術では、データを保管し切れなくなる日が近づいている。革新的なストレージとして期待を集め、実用化が近づいているのがDNAストレージだ。その桁外れな能力に迫る。

ITエンジニアが集まる世界の10大都市【前編】

ITエンジニアとしてのキャリア形成を考えた時、業務内容や給与だけでなく「どの都市で働くか」も重要なポイントになる可能性がある。世界中のITエンジニアが熱視線を送る、IT産業が活況な5都市を紹介する。

用途が広がるMicrosoftの「Copilot」【前編】

Microsoftの「Copilot for Service」と「Copilot for Sales」は、同社が提供する生成AIサービスの一つだ。同社がこれらのサービスを提供する狙いと、ユーザー企業にとっての利点を探る。

新旧ストレージの未来【前編】

「NVMe」も「SAS」も、ストレージ市場で重要な役割を担い続けている。NVMeに対して新しさや性能面で見劣りするSASが、消えずに使われ続けるのはなぜなのか。その利点を探る。

ブーメラン社員は人材不足の救世主になるか【後編】

退職後に再雇用される「ブーメラン社員」は、即戦力が期待できる人材だ。ただし、採用する際にはさまざまな点から情報を整理し、他の従業員に配慮する必要がある。管理職が留意すべきポイントは。

VMware製品を巡る今後【後編】

Broadcomは、2023年11月に買収を完了させたVMwareの一部事業を売却する意向だと公表した。売却は本当に成立するのか。今後どのように進む見込みなのかを解説する。

2024年、Googleの生成AI戦略とは【前編】

2023年末にGoogleが発表したAIモデル「Gemini」。Googleの製品にはどのような変化をもたらすのか。GPUではなくGoogle独自プロセッサを利用することで期待できるメリットとは。

Microsoftデータ分析ツールの進化【後編】

Microsoftは2023年11月のカンファレンスで、AI技術を活用した新製品や新機能を発表した。データベース分野ではどのような発表があったのか。

老舗HDDベンダーの思惑【前編】

HDDとNAND型フラッシュメモリの事業を分社化する方針を明らかにしたストレージベンダーWestern Digitalに、立ち消えになっていた“キオクシアとの統合”の話が再浮上した。状況を整理しておこう。

停滞するストレージの技術進化【中編】

ストレージの技術進化が停滞している。これはストレージベンダーの研究開発への投資が消極的になったことに加えて、技術進化が限界に達しつつあることに関係している可能性がある。

パスワードレス認証でセキュリティ向上【前編】

セキュリティを強化するための手段として、パスワードの代わりに顔や指紋を使って認証をする「パスワードレス認証」が注目を集め始めた。企業はなぜIDのセキュリティの対策を見直すべきなのか。専門家に聞いた。

意外と知られていない「USBの歴史」【第2回】

一言で「USB」と言っても、USBには多様な種類がある。「USBとは何か」を理解するには、USBのそもそもの役割や、メリットとデメリットを知っておく必要がある。そのポイントを簡潔にまとめる。

業務用端末のリサイクルで得られる利点【前編】

企業のIT管理者は、業務用デバイスの調達だけでなく廃棄のプロセスも入念に計画を立てるべきだ。デバイスを廃棄する際に、できる限りリサイクルを選択することにはさまざまな利点がある。それは何か。

主要クラウドのIAMを比較する【後編】

主要クラウドサービスのIAMツールに機能的な差はほとんどないが、選定に当たって考慮が必要になる点がある。企業はどのようにIAMツールを選んだらよいのか。

ブーメラン社員は人材不足の救世主になるか【前編】

人材不足に悩む企業にとって、退職後に復職する「ブーメラン社員」は注目に値する人材だ。ブーメラン社員を受け入れるメリットには、人材不足の補充の他にどのようなものがあるのか。

VMware製品を巡る今後【中編】

Broadcomが、2023年11月に買収を完了させたVMwareの事業に、「VMware Horizon」を含む事業がある。その売却の意向を表明した同社。買収に乗り出す企業、売却額などはどうなるのか。

フィッシング攻撃に強いMFA【後編】

全ての多要素認証がフィッシング攻撃に有効なわけではない。エンドユーザーを詐欺メールから守るためには、「耐フィッシング」である多要素認証が有効だ。米国CISAが推奨する対策とは。

脆弱性が解消しない「Microsoft Outlook」【後編】

Microsoft Outlookの脆弱性が相次いで発見されている。同製品の脆弱性を調査するAkamaiによると、同製品の脆弱性が解消しない背景には、“ある機能”が関係しているという。その機能とは何か。

いまさら聞けない「事業目標の立て方」【後編】

事業目標を設定するに当たって、どこから情報を調達し、どのような過程を踏めばよいのか。専門家の声から、適切な事業目標を設定するための10ステップを紹介する。

「生成AI」で広告制作はどう変わるか【後編】

広告制作における「生成AI」の活用が広がりつつある。中小企業のマーケターにとってうれしいメリットや、注意すべきリスクについて解説する。

意外と知られていない「USBの歴史」【第1回】

USBは1990年代半ばに誕生して以来、さまざまな進化を遂げた。技術的には決して単純なものではなくなった一方で、USBには進化と共に広く使われるようになってきた歴史がある。ユーザーに好まれた理由とは。

Microsoftデータ分析ツールの進化【中編】

MicrosoftのAIアシスタント「Copilot」がMicrosoft Fabricにも搭載される。具体的に何ができるのか。データ専門家にはどのような影響があるのか。

クラウドAI覇権争いの現在地【後編】

クラウドサービス群のAWS、Azure、Google Cloudにはそれぞれ競争してきた歴史があり、各社の優位性は異なる。AI関連では各クラウドサービスにどのような強みがあるのか。

停滞するストレージの技術進化【前編】

2023年のストレージ市場では、ソフトウェアの開発は進んだものの、ハードウェアの技術開発は鈍化傾向にあった。ハードウェア面でストレージの革新的な新技術が登場しなかったのはなぜなのか。

Open RANの未来は明るいか【後編】

調査会社Dell'Oro Groupによれば、Open RAN市場の売上高が減少に転じた。通信事業者が5Gのビジネスに苦戦しているという声も聞こえてくる。今後はどうなるのか。

Core Ultraの“新しさ”とは【前編】

Intelが2023年12月に正式に発表したプロセッサ新シリーズは、AI技術関連のタスクをこなすことを念頭に置いている。「NPU」を搭載するこのプロセッサの“革新的な点”はどこにあるのか。

無償版「RHEL」が使えなくなる?

Red Hatは「Red Hat Enterprise Linux」(RHEL)の無償版である「CentOS」を廃止し、「CentOS Stream」を提供開始した。CentOS Streamに移行する以外の選択肢はあるのか。

世界的に長期化する採用活動

企業が求人募集を開始してから候補者が入職するまでの期間が、世界的に長期化の傾向を示している。その原因は何か。採用プロセスにおいて改善すべき点はあるのか。

主要クラウドのIAMを比較する【中編】

IT管理者はクラウドサービスのユーザーを管理するために「IAM」を利用する必要がある。主要クラウドサービスが備えているIAMツールを比較する。

「Microsoft Outlook」の脆弱性を狙う攻撃【後編】

「Microsoft Outlook」の脆弱性を悪用した攻撃が明らかになった。セキュリティ組織は、攻撃者が直接不正アクセスをする手段を失っても危険性が残ることに注意する必要がある。それはなぜか。

VMware製品を巡る今後【前編】

BroadcomはVMware を買収してから、今後に関する重要な方針を幾つか公表してきた。その中には事業売却の話も含まれている。VMwareの製品や技術のこれからの見通しとは。

フィッシング攻撃に強いMFA【前編】

エンドユーザーから偽のメールを通じて機密情報を引き出すフィッシング攻撃は、企業が対処すべきサイバー攻撃だ。多要素認証(MFA)でも防げない新手のフィッシング攻撃とは。

知っておきたい「マルウェア12種類」【第4回】

マルウェア感染を防ぐには的確なセキュリティ対策を講じることが重要だが、そのためにはまずどのようなマルウェアが存在するのかを知っておくことが欠かせない。マルウェアの種類と、対策として何をすればいいのか、ポイントを整理した。

脆弱性が解消しない「Microsoft Outlook」【前編】

「Microsoft Outlook」の脆弱性を調査していたAkamaiは、組み合わせて攻撃に使われる可能性がある2つの新しい脆弱性を発見した。脆弱性が発見された経緯と、これらの脆弱性の仕組みを詳しく解説する。

いまさら聞けない「事業目標の立て方」【中編】

事業を成功させるために、何か目標を設定する必要はあるのか。目標がなくても事業は成功するのか。専門家の見解を基に、目標を設定する意義を整理する。

「Copilot」で変わるWeb会議【後編】

業務支援ツール「Copilot for Microsoft 365」の機能強化に伴い、「Microsoft Teams」にも数々の新機能が加わる。その結果、Teamsのある変化が、一部の顧客を悩ませる可能性があると専門家は懸念する。

Microsoftデータ分析ツールの進化【前編】

Microsoftは2023年11月、データ管理やデータ分析など一連のツールを備える「Microsoft Fabric」を発表した。その具体的な機能と、企業にとってのメリットを紹介する。

クラウドAI覇権争いの現在地【前編】

Googleは汎用的なAIモデル「Gemini」を発表した。Geminiには何が可能なのか。他のクラウドサービスでもAI関連サービスが相次いで登場する中で、Geminiの特徴になる点とは。

5GとOpen RANの未来は明るいか【前編】

「5G」のネットワークインフラを「Open RAN」で構成することでどのようなメリットが見込めるのか。Open RANとは何かについて、Open RAN市場の動向と併せて説明する。

ノートPC不要の時代がすぐそこに【後編】

AWSのシンクライアント「Amazon WorkSpaces Thin Client」は、企業の業務利用に適した特徴を幾つか備えている。同製品をはじめとしたシンクライアントが、ノートPCに完全に代わる日は来るのか。

主要クラウドのIAMを比較する【前編】

AWSやAzureといったクラウドサービスを利用する際に、ユーザーのアクセスを管理するIAMは欠かせない。まずはIAMがどういった役割を果たすのかを確認し、なぜIAMが必要なのかを考える。

米国特許商標庁から学ぶデジタル変革【後編】

政府機関は腰が重い――。そのイメージを、米国特許商標庁(USPTO)はデジタル変革を通じて払拭した。具体的に何を変えたのか。組織面から成功のポイントを考える。

Broadcomによる買収後のVMware

BroadcomがVMwareの買収を2023年11月に完了した。買収後も開発や提供が続く可能性が高いVMware製品、売却になる可能性のある製品は何か。VMware製品が今後どうなるのかを考える。

「Microsoft Outlook」の脆弱性を狙う攻撃【前編】

「Microsoft Outlook」に存在する脆弱性を悪用する攻撃者集団の攻撃活動が明らかになった。Microsoftがパッチを公開済みであるにもかかわらず、危険な状況が続いているのはなぜか。

「生成AI」で広告制作はどう変わるか【前編】

Amazon.comは2023年10月、広告用画像を自動生成できる生成AIツールを発表した。広告制作は具体的にどう変わるのか。Photoshopなど他ツールとの比較する際に注意すべきポイントとは。

AWSの生成AI「Amazon Q」とは【後編】

AWSのAIチャットbot「Amazon Q」は、BIサービス「Amazon QuickSight」など複数の同社サービスに搭載される見通しだ。アナリストは、Amazon Qの可能性をどう評価しているのか。

知っておきたい「マルウェア12種類」【第3回】

マルウェアにはさまざまな種類があり、主に12種類に分類できる。スマートフォンを標的とするスパイウェアなど、セキュリティの基礎知識を付けるために必要なマルウェアについて解説しよう。

ローコードで簡単に業務改善

英国の銀行Shawbrook Bankは、ローコード開発によってビジネスプロセス変革に取り組んだ。その具体的な方法と成果を解説する。

いまさら聞けない「事業目標の立て方」【前編】

事業目標の通りに成果を得られないとき、まず着目しなければならないのはどの部分なのか。専門家たちの見解を基に、事業目標とは何か、適切な設定には何が必要なのかを整理する。

「Copilot」で変わるWeb会議【中編】

「Microsoft Teams」に、業務支援ツール「Copilot for Microsoft 365」の関連機能が加わり、会議内容の文字起こしを中心とした機能が強化された。専門家が感動したポイントは。

「AI向けプロセッサ」の競争激化【後編】

GoogleはAIモデルの「Gemini」や最新「TPU」を発表し、AMDはAI向けの最新プロセッサを発表するなど、AI市場の競争が本格化しようとしている。AI技術とプロセッサを取り巻く今後の行方は。

ノートPC不要の時代がすぐそこに【中編】

AWSのシンクライアント「Amazon WorkSpaces Thin Client」やGoogleの「Chromebook」など、ノートPCの代替手段の開発が進んでいる。ノートPCを使わなくなる日は近いのか。

米国特許商標庁から学ぶデジタル変革【前編】

米国特許商標庁(USPTO)が2018年に着手したデジタル変革は、システムの不具合が発端だった。さまざまなハードルを乗り越え、USPTOが脱メインフレームを成功させた方法とは。

「Copilot」で変わるWeb会議【前編】

業務支援ツール「Copilot for Microsoft 365」の登場によって、「Microsoft Teams」にさまざまな機能が加わることになった。ユーザーが喜ぶポイントは。

AWSの生成AI「Amazon Q」とは【中編】

AWSは2023年11月に発表したAIチャットbot「Amazon Q」を、BIサービス「Amazon QuickSight」をはじめとする複数サービスに組み込むことを計画している。Amazon Qはデータ分析のハードルをどう下げるのか。

AWS新製品でテレワークを再考【後編】

Amazon Web Services(AWS)は同社シンクライアント「Amazon WorkSpaces Thin Client」について“低価格”であることをアピールしている。しかし話はそう簡単ではない。何に気を付けるべきか。

知っておきたい「マルウェア12種類」【第2回】

マルウェアにはさまざまな種類がある。「Emotet」のように、活発な攻撃活動で知られるようになったマルウェアもあるが、それは全体のごく一部だ。どのような種類があり、Emotetは何に分類できるのか。

モバイルデバイスを狙う「ScamClub」の手口

「偽のMcAfeeのアラート」を悪用した不正広告攻撃が見つかった。報告したセキュリティベンダーは、「攻撃の背後にある悪質なアフィリエイトパートナーをMcAfeeは放置してきた」と指摘する。それは本当なのか。

ついに「Copilot」が提供開始に【後編】

Microsoftは2023年11月のカンファレンスで、Copilot for Microsoft 365の新機能を発表した。Copilotは同社がこれまで提供してきた仮想アシスタントと何が違うのか。

VMware買収がもたらす影響

VMwareの買収を2023年11月に完了させたBroadcomは、VMware従業員のレイオフに踏み切った。この動きから、BroadcomがVMware を買収した狙いの一部が見えてきた。

「買収完了」でも安心できない

VMware買収後のBroadcomはどう動くのか。喫緊の課題としては、VMware HorizonとCarbon Blackという2つの製品群の行方だ。

Microsoftの「365」系サービス【第4回】

「Microsoft 365」や「Office 365」のどのプランでどれくらいの費用がかかるのか。これは実際に算出してみないと理解しにくい。組織規模別のシナリオを前提にして、6つのプランを例に選択肢とコストを解説する。

「AI向けプロセッサ」の競争激化【前編】

AI向けのプロセッサ市場で支配的な立ち位置を築いてきた半導体ベンダーはNVIDIAだ。そこにAdvanced Micro Devices(AMD)とGoogleが、新たなプロセッサを携えてやって来る。その影響とは。

ノートPC不要の時代がすぐそこに【前編】

ノートPCはしばしば、管理作業の複雑さや、デバイスが重く持ち運びしにくいことが課題として挙げられる。こうした課題を解決するのが、シンクライアントだ。ノートPCがシンクライアントに完全に置き換わる未来はあるのか。

AWS新製品でテレワークを再考【中編】

Amazon Web Services(AWS)から登場したシンクライアント「Amazon WorkSpaces Thin Client」にはどのような特徴があるのか。この“小さな箱”を使ってできることを考える。

Microsoftが「Azure AI」に新機能投入【後編】

Microsoftは2023年11月、AI技術に関する新サービスや新機能を相次いで発表した。同社がNVIDIAとの連携を強化して取り組もうとする「Microsoft Azure」のサービス強化などのアップデート情報を取り上げる。

ついに「Copilot」が提供開始に【中編】

Microsoftは2023年11月のカンファレンスで、AI関連の新機能を発表した。その中には、企業のAI活用に欠かせない「Microsoft Copilot Studio」「SharePoint Premium」があった。何に役立つのか。

iPhoneとAndroidのスマートフォンを比較【第3回】

「iOS」を搭載した「iPhone」と「Android」を搭載したスマートフォンは、どちらも業務利用に十分な機能を備えている。しかし両者には、企業向けの管理機能や端末の価格体系に違いがある。その違いとは。

AWSの新しいシンクライアント【中編】

AWSは新しいシンクライアント「Amazon WorkSpaces Thin Client」を発表した。同シンクライアントを業務に利用するのは現実的な選択なのか。スペックを踏まえて詳しく説明する。

AWSの生成AI「Amazon Q」とは【前編】

2023年11月、AWSは生成AIを活用したチャットbot「Amazon Q」を発表した。Amazon Qの概要を、アナリストの解説に沿って説明する。

AWS新製品でテレワークを再考【前編】

Amazon Web Services(AWS)はシンクライアント「Amazon WorkSpaces Thin Client」を市場に投入した。クラウドサービスを本業とするAWSがなぜ、シンクライアントの販売に乗り出したのか。

Microsoftが「Azure AI」に新機能投入【中編】

2023年11月開催のカンファレンスで、MicrosoftはAI技術に関する新サービスや新機能を次々に発表した。その中で明らかになった、API経由でのAIモデル利用や著作権侵害への対処を可能にするアップデートとは。

11個の“失敗ポイント”から学ぶDX【後編】

知名度のある大手企業が取り組むDXでも失敗事例は存在する。そこにはどのような経緯や敗因があったのか。4社の事例から探る。

Microsoftの企業買収と市場の独占【後編】

「Microsoft Teams」の販売方法が欧州連合(EU)の独占禁止法違反の可能性があるとして、Microsoftを取り巻く動向が注目を集めている。専門家が指摘する「訴訟が進みづらい理由」とは。

知っておきたい「マルウェア12種類」【第1回】

マルウェアには、実はさまざまな種類がある。企業がマルウェアによる被害を防ぐには、まずマルウェアの種類を全て知っておくことが欠かせない。「マルウェア12種類」とは。

リフト&シフトはどんな場合に最適?【後編】

クラウドサービスへの引っ越し方法として人気の「リフト&シフト」。しかし、リフト&シフトは全ての企業に適切な方式ではない。どのような企業が、どのような場合に採用するべきかを解説する。

「生成AI」活用成功の7つの視点【後編】

企業における活用が広がる見通しの「生成AI」。その使用には一定の課題やリスクがある。企業が生成AIを最大限活用していくために必要な視点を3つ解説する。

iPhoneとAndroidのスマートフォンを比較【第2回】

「iPhone」と「Android」端末には、利用できるアプリケーションに大きな違いはない。ただし両者には根本的な違いが幾つかある。どちらかを選択する際は何を見ればよいのか。重要な観点から比較する。

AWSの新しいシンクライアント【前編】

AWSとAmazon.comは新しいシンクライアント「Amazon WorkSpaces Thin Client」を発表した。外観が「Fire TV Cube」によく似た同シンクライアントは、どのような製品なのか。

Microsoftが「Azure AI」に新機能投入【前編】

Microsoftは2023年11月に開催したカンファレンスで、AI技術に関するさまざまな新サービスや新機能を発表した。その目玉となった「Azure AI Studio」とは何か。

UDPを使う攻撃と対抗法【後編】

攻撃を受けやすいと考えられる通信プロトコル「UDP」を保護するためには、どのような対策が必要なのか。UDPを危険にさらさない具体策を紹介しよう。

新時代のネットワーク像【前編】

ネットワークの主要テーマと言えば、以前は仮想化やSDNが主流だった。しかしユーザーは新たなテーマへの関心を強めつつある。ユーザーコミュニティーであるONUGが指摘する新たなテーマとは。

11個の“失敗ポイント”から学ぶDX【中編】

DXに取り組んでいると成功事例に目が行きがちだが、失敗を誘発する原因を学ぶことも有用な取り組みだ。DXの専門家が挙げる、DXが失敗する11個の原因を紹介する。

AIは誰にとっても「武器」になる【後編】

さまざまな企業が「ChatGPT」の活用に乗り出しており、セキュリティベンダーもその例外ではない。Skyhawk Securityが、同社の脅威検出ツールにChatGPTを組み込んで実現したこととは。

Microsoftの企業買収と市場の独占【前編】

Slack Technologiesが2020年にMicrosoftを独占禁止法違反で提訴したことに端を発し、欧州委員会は2023年7月に調査を開始した。Slack Technologiesの訴えの真意について、専門家はどう見るか。

IAMツール「Okta」を狙った攻撃の詳細

IAMツールベンダーOktaが2023年9月に攻撃を受けた。同社による報告や、影響を受けたユーザー企業の報告から詳細が明らかになった。セキュリティ業界を揺るがしたこの攻撃では何が起きていたのか。

広告はAIでどう変わるのか【後編】

YouTubeは新しい広告AIサービスの提供を発表した。マーケティング担当者にとってどのようなメリットが期待できるのか。他のSNSの動向と併せて紹介する。

ストレージは問題だらけ? “これからの進化”を予測してみる

ストレージ製品はハイブリッドクラウドやコラボレーションのための機能を充実させつつある。こうした機能を提供するベンダーの狙いとは何か。ストレージは今後、どのように進化するのか。

リフト&シフトはどんな場合に最適?【前編】

既存のアプリケーションやOSをそのままクラウドサービスに移す「リフト&シフト」方式は、クラウドサービスへの引っ越しを検討する企業にとって有力な選択肢だ。その長所と短所を解説する。

クラウドコストがなぜ上昇?【後編】

クラウドサービスの価格上昇の背景にあるのは、単なる物価の上昇だけではない。クラウドサービスベンダーがこぞって導入した生成AIのコストが無視できないためだ。

「生成AI」活用成功の7つの視点【中編】

生成AIをビジネスで活用する動きが今後さらに広がると考えられる。企業は生成AI活用に当たり、生成AIを導入することで得られる成果を見極めることが重要だ。考えるべきポイントを2つ解説する。

iPhoneとAndroidのスマートフォンを比較【第1回】

Appleの「iOS」とGoogleの「Android」を搭載したスマートフォンには、さまざまな違いがあり、それはスマートフォンを選ぶ際の欠かせない視点になる。iPhoneとAndroid端末は根本的に何が異なるのか。

Safariを狙う「iLeakage」攻撃とは

「iPhone」をはじめとしたAppleデバイスを標的にする攻撃手法「iLeakage」が広がっている。iLeakageはどのような仕組みなのか。ユーザーが気を付けなければならない点とは。

VMware製品の注意すべき脆弱性【後編】

VMwareのクラウドサービス管理ツール「VMware Cloud Director」の脆弱性が発見されるなど、VMware製品が狙われる状況が明らかになった。ユーザー企業にどのような被害が及ぶ可能性があるのか。

「週5出社」を貫く企業の行く末【後編】

オフィス回帰の動きが見られる一方で、オフィス回帰が離職率を高めるといった課題も顕在化しつつある。人材分野の専門家によると、今後はオフィス回帰が人材と雇用する側の企業にある影響を与える可能性がある。

Windows用プロセッサは今後どうなる?【後編】

NIVIDIAがWindows向けのArmプロセッサを製造する場合、「x86」のプロセッサやPC購入者の判断に、無視できない影響を与える可能性がある。Mac向けのOS「macOS」の状況を含めて解説する。

11個の“失敗ポイント”から学ぶDX【前編】

DXを進める上では、成功した企業の事例だけではなくDXを失敗に導くポイントも知っておくことが役に立つ。DXに取り組む従業員が誤解しがちなポイントと、失敗するDXのタイプを3つ紹介する。

用心深さが「生成AI」成功の鍵【後編】

生成AIの導入にはメリットだけでなくリスクが付き物であり、導入企業は慎重にならざるを得ない。金融機関JPMorgan Chaseは生成AIの導入においてどのようなアプローチを採用したのか。

広告はAIでどう変わるのか【前編】

YouTubeはAI技術を活用した広告ツールを発表した。これまでマーケティング担当者が抱えていた、広告に関する苦労の解消に役立つという。

UDPを使う攻撃と対抗法【前編】

動画や音声の送信に欠かせない通信プロトコル「UDP」はシンプルなことが特徴だが、だからこそ危ない仕組みだと言える。具体的には何が危ないのか。UDPを使った攻撃の手口を説明する。

AIは誰にとっても「武器」になる【中編】

Microsoftは、人工知能(AI)技術を使ったセキュリティ強化に積極的に取り組んでいる。その一つに「Microsoft Security Copilot」がある。どのようなセキュリティ対策が可能なのか。

ストレージはどう進化しているのか【前編】

ストレージベンダーは近年、自社製品のデータ共有機能や管理機能を強化する傾向にある。本稿はPanzuraとQuantum、CTERA Networksの新製品の主要な機能を取り上げ、ストレージ市場の変化を説明する。

クラウドコストがなぜ上昇?【前編】

クラウドサービスの価格が上昇傾向にある。例えばSalesforceは自社サービスの価格を平均で9%値上げした。価格上昇の背景には単なるインフレにとどまらない要因がある。

「生成AI」活用成功の7つの視点【前編】

生成AIは、そのビジネスへのメリットから企業における活用が拡大すると見込まれる。企業が生成AIの導入を検討する際の課題や、導入前に確認すべきポイントを2つ解説する。

Windows用プロセッサは今後どうなる?【中編】

「Windows」搭載のPCに大きな変化の波が来る可能性がある。エンドユーザーの作業にAI機能が深く関わるようになる中で、NVIDIAやMicrosoftが構想していることとは。

「週5出社」を貫く企業の行く末【前編】

企業が「オフィス回帰」の方針を掲げると、従業員にはどのような影響があるのか。Deloitteの調査レポートを基に、今後の勤務形態を考える上で大切なポイントを探る。

マルチクラウド時代のストレージの使い方【後編】

企業のデータは、今やオンプレミスのストレージとクラウドストレージの各所に散在している。ハイブリッドクラウドやマルチクラウドに合ったストレージを構築するための4つのルールを説明する。

VMware製品の注意すべき脆弱性【前編】

VMwareは同社のクラウドサービス管理ツール「VMware Cloud Director」の脆弱性を公表した。その脆弱性にはどのようなリスクがあり、影響を抑えるにはどう対処すればよいのか。

用心深さが「生成AI」成功の鍵【前編】

生成AIの利用が急速に拡大している。ただし早急な導入にはリスクが伴うため、特定の業界は生成AIの導入を慎重に進める必要がある。特にどのような点に注意が必要なのか。

AIは誰にとっても「武器」になる【前編】

企業に大きな変化をもたらしている人工知能(AI)技術は、セキュリティの在り方も変えようとしている。リスクを生み出すAI技術とは、企業にとってどのような存在なのか。

“あの衛星通信”が変える働き方【後編】

多様な働き方を実践することが企業にとっての優先事項になる中で、企業は「無線WAN」に関心を寄せるようになった。5Gよりも優先的な回線になる可能性がある、人工衛星による通信を解説する。

マルチクラウド時代のストレージの使い方【前編】

企業が複数のインフラでストレージを稼働させることが当たり前となった今、これらのストレージを適切に管理するにはどうすればよいのか。Hitachi Vantaraの新製品と共にストレージ市場の動向を考えてみよう。

AIがもたらす離職リスク

調査によると、「AIに仕事を奪われる」という恐怖心に起因する生産性低下の損失は数百万ドル規模になる可能性がある。従業員に不安を与えずにAI技術を普及させるために、経営層はどのような配慮が必要なのか。

AI人事採用ツールがもたらすリスク【後編】

米国の人事業界の間でAI活用への懸念が高まっている。採用面接でAIツールを利用した企業が訴えられた事例もある。専門家が推奨するAIツールの使い方は。

Micron「メインストリームSSD」の真価【後編】

SSD市場が低迷し、ベンダー各社の業績を直撃する中でも、ベンダーは新製品開発の手を緩めていない。Micronが新たに提供するSSDを踏まえて、今後の市況を考えてみよう。

医療現場の「生成AI」活用例と注視すべき点【後編】

コミュニケーションが頻発する医療現場では、対話が可能な生成AIへの期待が高まりつつある。ただし医療機関が生成AIを活用するに当たっては、幾つかの課題を考慮する必要がある。4つのリスクにまとめて紹介する。

5Gの現状を正しく把握しよう【後編】

コアネットワークまでを5Gで構成する「5G SA」は、限られた通信事業者しか提供していない。5Gの利点を引き出しやすくなる5G SAの導入が進まない理由とは。

生物多様性にAIはどう役立つか【前編】

英国では生物種が1970年から19%減っているという報告がある。生物多様性を改善するため、英国の鉄道事業者はロンドン動物学会と共に、線路付近の動物のモニタリングに取り組んでいる。

Micron「メインストリームSSD」の真価【中編】

価格を重視した結果、SSDではなくHDDを選択するケースは少なくない。そうした選択に影響を与える存在として、アナリストはMicronが新たに提供するSSDで、200層超えNAND型フラッシュメモリを搭載したモデルに注目する。

“あの衛星通信”が変える働き方【前編】

5Gエリアの拡大や、4Gの低廉化によって企業が「無線WAN」に注目し始めている。ただし、無線WANの回線部分としては意外な通信方法も進化しており、選択肢は5Gと4Gだけではない。

AI市場で勝負するAMD【後編】

人工知能(AI)技術の市場で注目を集めるGPUベンダーNVIDIAに対して、同業AMDが対抗するための軸はオープンさになる可能性がある。猛追するAMDに勝算はあるのか。

Cisco IOS XEの脆弱性に要注意

セキュリティ専門家によると、Cisco SystemsのネットワークOS「Cisco IOS XE」の脆弱性を悪用した攻撃活動が広がっている。攻撃の範囲や、ユーザー企業が講じるべき防御策などを解説する。

Micron「メインストリームSSD」の真価【前編】

Micron Technologyが発表した新SSDは、200層以上に積層したNAND型フラッシュメモリを搭載したメインストリーム向けのSSDだ。このSSDには、SSD市場の“ある動向”を反映した興味深い進化が見られた。

ロシア系ハッカー集団「Storm-0978」の手口【後編】

多彩な攻撃手法を用いるロシア系サイバー犯罪集団「Storm-0978」は、Microsoft製品の脆弱性を悪用している。Storm-0978による攻撃に有効なセキュリティ対策とは。

AI人事採用ツールがもたらすリスク【前編】

米国ニューヨーク市は2023年7月に、自動人事採用ツール規制法を施行した。AIツールを採用判断に利用する企業に、第三者監査と結果の公表を義務付けた。この法規制がもたらすリスクについて、専門家の見解は。

AI市場で勝負するAMD【中編】

GPUなどの半導体製品を提供するAMDは、AI開発に関連するソフトウェアを手掛ける企業を買収すると発表した。AI分野で注目を集めつつある競合NVIDIAに、AMDはどのような戦略で挑むのか。

5Gの現状を正しく把握しよう【前編】

5Gの開発が世界的に遅れているという見方がある。開発の遅れの背景には何があるのか。世界各国の通信事業者の投資動向はどうなっているのか。

APIを危険にさらす「5大リスク」とは【後編】

APIを安全に利用するには、APIを危険にさらす可能性のあるセキュリティリスクを知っておくことが重要だ。API利用時のリスクとして、権限付与やロギングに関する注意点を紹介する。

AI市場で勝負するAMD【前編】

半導体製品ベンダーAMDは、AI分野のスタートアップ買収を発表した。半導体製品を主軸にするAMDに、この買収はどのような影響をもたらすのか。その狙いとは。

テープ市場の共存と競争【後編】

法人向けのテープストレージの規格としては、「LTO」(リニアテープオープン)と「IBM 3592」の2種類がある。テープ製品のベンダーが限られる中で、今後の供給体制を不安視する見方がある。

ロシア系ハッカー集団「Storm-0978」の手口【前編】

2023年夏頃からロシア系サイバー犯罪集団「Storm-0978」の攻撃活動が盛んだ。特に注意が必要なのはMicrosoft製品のユーザー企業だ。Storm-0978はどのような攻撃を仕掛けているのか。

医療現場の「生成AI」活用例と注視すべき点【前編】

生成AIの活用は、医療分野においても広がる可能性がある。患者とのコミュニケーションをはじめ、医療分野で広がると考えられる生成AIの活用例を3つ紹介する。

APIを危険にさらす「5大リスク」とは【中編】

APIを巡るさまざまなセキュリティリスクの一つが、インジェクション攻撃だ。どうすればこの攻撃を防ぐことができるのか。そもそもどのような手法なのかを含めて解説する。

テープ市場の共存と競争【前編】

企業の保管データ量が増える傾向にある中で、あらためて注目を集めたのがテープだ。IBMが発表した新テープシステムは、「LTO」の最新世代より容量が多くなり、テープの進化を再び印象付ける形になった。

フラッシュメモリ、EEPROMの独自市場【後編】

NAND型フラッシュメモリだけではなく、「EEPROM」や「NOR型フラッシュメモリ」といった不揮発性メモリも、電子機器をはじめさまざまな用途で活躍している。容量の違いを踏まえて、それぞれの特性を見てみよう。

APIを危険にさらす「5大リスク」とは【前編】

攻撃が猛威を振るっている中で意外と軽視されがちなのが、APIのセキュリティリスクだ。企業は何に注意をすべきなのか。本稿は対策も含め、APIのさまざまなリスクを解説する。

ファイル共有「Citrix ShareFile」の脆弱性を悪用

ファイル共有サービス「Citrix ShareFile」の脆弱性を悪用した攻撃が活発化し、米国政府機関が注意を呼び掛けている。どのような脆弱性なのか、セキュリティ専門家の見解をまとめた。

フラッシュメモリ、EEPROMの独自市場【前編】

よく知られる「NAND型フラッシュメモリ」以外にも、「EEPROM」といった不揮発性メモリがある。こうした異なる不揮発性メモリはなぜ生み出され、それぞれ技術的にどのような違いや利点があるのか。

企業向けWi-Fiのヒント【第4回】

無線LAN構築には幾つものポイントがある。まずは専門家に設計を依頼するといった基本的な内容を押さえよう。その後は、少しの手間で理想に近い無線LANを目指すことができる。

要注意の手口「クイッシング」とは【後編】

QRコードを悪用した「QRコードフィッシング」(通称:クイッシング)という攻撃が広がっている。クイッシングの被害に遭わないためには、対策を徹底することが重要だ。具体的な対策をまとめる。

Rancher、OpenShift、Tanzuを比較【第6回】

「Kubernetes」クラスタの運用管理では、セキュリティ対策が不可欠だ。Kubernetesクラスタ管理ツールの「Rancher」「Red Hat OpenShift」「VMware Tanzu」には、それぞれどのようなセキュリティ機能があるのか。

Rancher、OpenShift、Tanzuを比較【第5回】

Kubernetesクラスタの運用においては、負荷状況に応じて適切なリソースを割り当てる必要がある。リソースのスケーリングにおいて、「Rancher」「Red Hat OpenShift」「VMware Tanzu」が提供する機能の違いとは。

「Teams」や「Slack」が狙われている【第4回】

企業はユニファイドコミュニケーション(UC)ツールを狙った攻撃に対抗するために、どのような手だてを講じればいいのか。UCツールの安全利用につながる対策を見てみよう。

Rancher、OpenShift、Tanzuを比較【第4回】

自社の要件に合うKubernetesクラスタ管理ツールを選ぶ際には、監視・ロギング機能を比べるのも手だ。「Rancher」「Red Hat OpenShift」「VMware Tanzu」がそれぞれ提供する監視・ロギング機能を比較する。

企業向けWi-Fiのヒント【第3回】

企業向け無線LANの構築には幾つもの注意点がある。ユーザー企業の目線でどのような点に注意すればいいのか、基本的な内容を紹介する。

要注意の手口「クイッシング」とは【中編】

QRコードを悪用する「QRコードフィッシング」(通称:クイッシング)という攻撃がいま広がっているのは、偶然ではない。何が関係しているのか。特に注意が必要な場面とは。

研究開発で分かるSSDの挑戦【第4回】

SSDにインターコネクト(相互接続)規格の「CXL」を使用するための研究開発が進んでいる。Samsung Electronicsやキオクシアが公表している取り組みから、そのCXL接続SSDとは何かを探る。

企業向けWi-Fiのヒント【第2回】

企業向け無線LANの構築には幾つもの注意点がある。まず重要なのは、Wi-Fiのネットワークとしての特徴を理解しておくことだ。Wi-Fiは混雑に弱いという特徴がある。それを克服する技術や工夫を紹介する。

Rancher、OpenShift、Tanzuを比較【第3回】

Kubernetesクラスタの運用管理ツールは、操作の自動化や一元管理などによる省力化が可能だ。アプリケーションのデプロイや管理において「Rancher」「Red Hat OpenShift」「VMware Tanzu」はどう違うのか。

各国政府が「AI」に向ける視線【後編】

世界中で生成AIの利活用が進む中で、そのリスクを懸念し、規制に乗り出す政府の動きが見られる。一方で専門家は、近年の生成AI規制を巡る動向に疑問を呈する。AI規制のあるべき姿とは。

Rancher、OpenShift、Tanzuを比較【第2回】

「Kubernetes」クラスタの運用管理ツールにはさまざまな選択肢がある。自社の要件に合うツールを選ぶために、「Rancher」「Red Hat OpenShift」「VMware Tanzu」が備える管理機能を学ぼう。

「Teams」や「Slack」が狙われている【第3回】

ユニファイドコミュニケーション(UC)ツールを狙った攻撃が盛んだ。狙われているのは「Teams」や「Slack」だけではない。企業が知っておくべき、要注意のツールとは。

要注意の手口「クイッシング」とは【前編】

QRコードを悪用する「QRコードフィッシング」(通称:クイッシング)という攻撃が盛んだ。QRコード使用時には注意が求められる。どのような手口が目立っているのか。

研究開発で分かるSSDの挑戦【第3回】

Intelが提供していた永続メモリ「Intel Optane」のために、さまざまな技術が開発されていた。その取り組みは無駄ではなかった。Samsung Electronicsの「MS-SSD」が示した可能性とは。

Rancher、OpenShift、Tanzuを比較【第1回】

企業によって「Kubernetes」クラスタの運用管理に求める要件は異なるものの、運用管理において実施すべき操作、考慮すべき原則は共通している。具体的に何をすべきなのか。

ビジネスに使える生成AIなのか

OpenAIは企業向けのChatGPTを2023年8月に発表した。従来の一般消費者向けChatGPTとは何が違うのか。ビジネスにおけるLLM活用の動向と併せて紹介する。

CPU脆弱性「Downfall」の危険性と対策【第4回】

Intel製CPUに脆弱性「Downfall」が見つかった。他ベンダーのCPUにも同様の脆弱性があるのだろうか。2015年に製品化したCPUの脆弱性の発見が、2023年まで掛かったのはなぜなのか。Google研究者の見方は。

Microsoftに問う「安全対策とは何か」【後編】

中国系サイバー犯罪集団による「Microsoftアカウント」を狙った攻撃を巡り、Microsoftに対する批判が後を絶たない。批判されているのは具体的にどういうことなのか。

「Teams」や「Slack」が狙われている【第2回】

ユニファイドコミュニケーション(UC)ツールを狙った攻撃が活発化する中、セキュリティ専門家はUCツールベンダーの安全対策が不十分だと指摘する。どういうことなのか。

各国政府が「AI」に向ける視線【中編】

生成AIに期待が集まる一方で、そのリスクに言及し、規制を検討している国もある。この動きはビジネスにどのような影響をもたらすのか。企業は“ある動き”に要注意だ。

生成AIの現状と今後を深掘り

世界中で大きな話題となっている生成AI。この勢いのまま企業の導入は進むのか、そうではないのか。GPUが入手困難になった状況や、企業の導入状況などを踏まえて、現状と今後を探る。

脆弱性「組み合わせ」でSAP攻撃【後編】

セキュリティベンダーOnapsisは、SAP製品の脆弱性を悪用する攻撃方法を見つけた。企業が対策を講じるに当たり、“あること”がネックになると同社は指摘する。何に注意が必要なのか。

研究開発で分かるSSDの挑戦【第2回】

CXL接続を使用する新種SSDの研究開発が進んでいる。Samsung Electronicsの「MS-SSD」もその一つだ。こうしたSSDは、NVMe接続SSDとは何が違うのか。

企業向けWi-Fiのヒント【第1回】

企業向け無線LANを適切に構築するには、幾つかの注意点がある。無線LANアクセスポイントを約7000台見てきたコンサルタントが、企業向け無線LANを適切に構築するためのヒントを紹介する。

オンプレミスでMicrosoft 365が使えなくなる日【後編】

Microsoft 365はクラウドサービスだが、オンプレミスで使いたいという企業も存在する。オンプレミスで使う方法と、その際のライセンス選びについて解説する。

無線LANと有線LANの消費電力【後編】

電力消費において無線と有線のどちらが優れているかは簡単には結論を出せないが、無線LANには災害や障害が発生したときも電力を確保しやすいという利点がある。

開発や運用における「生成AI」の実力【第6回】

生成AIをはじめとするAI技術が進化する中で、企業が人間よりもAI技術を信じるようになるのではないかという懸念が出ている。専門家はこうした見方を否定する。どのような未来を見ているのか。

CPU脆弱性「Downfall」の危険性と対策【第3回】

Googleが発見したIntel製CPUの脆弱性「Downfall」に対して、Intelはパッチを公開した。その適用を決断する上で、留意すべきことがあるという。それは何なのか。Google研究者が説明する。

Microsoftに問う「安全対策とは何か」【前編】

中国系サイバー犯罪集団が「Microsoft account」のコンシューマーキーを悪用し、米国政府機関から情報を盗み出したとみられる。この攻撃を可能にしたMicrosoftの落ち度とは。

開発や運用における「生成AI」の実力【第5回】

「ChatGPT」をはじめとする生成AIの登場で、エンジニアの仕事は消えるという懸念が広がっているが、それは早まった見方だ。より賢く見るには、生成AIの現状を見極める必要がある。

「Teams」や「Slack」が狙われている【第1回】

コロナ禍に普及したTeamsやSlackなどのユニファイドコミュニケーション(UC)ツールを狙った攻撃が、企業にとって新たな脅威になっている。なぜUCツールが狙われてしまうのか。

各国政府が「AI」に向ける視線【前編】

「ChatGPT」をはじめとするAIツールのリスクを懸念し、対策を講じる動きが世界中で広がっている。AI技術の安全な利用に向けて、各国政府はどのような措置を講じるのか。

「暗号化しないランサムウェア攻撃」 その狙いは【後編】

「ノーウェアランサム」は、標的システムのデータを暗号化しないランサムウェア攻撃だ。それでもノーウェアランサムの被害組織は、かなりの金額の身代金を支払うという。それはなぜなのか。

オンプレミスでMicrosoft 365が使えなくなる日【前編】

今後一部の企業では、オフィススイート「Microsoft Office」をオンプレミスで利用できなくなる可能性がある。どういうことなのか。Microsoftが「Microsoft 365」を提供する狙いと併せて解説する。

脆弱性「組み合わせ」でSAP攻撃【前編】

既知の脆弱性をうまく組み合わせれば、SAP製品への攻撃ができると、セキュリティベンダーOnapsisは警鐘を鳴らす。同社が発見した恐ろしい攻撃手法とは何か。

CPU脆弱性「Downfall」の危険性と対策【第2回】

GoogleがIntel製CPUに発見した脆弱性「Downfall」。その悪用の手口は1つではないという。どのような手口があるのか。Googleのセキュリティ研究者が語る。

開発や運用における「生成AI」の実力【第4回】

生成AIは、IT運用のスキルギャップ解消に具体的にどのように役立つのか。スキルギャップが解消された際に重要となるのはどの要素なのか。

無線LANと有線LANの消費電力【前編】

ネットワークの分野では消費電力量削減への関心が強くなっている。一般的に無線LANは有線LANよりも消費電力量を抑制しやすいが、実際に削減できるかどうかは状況によって変わる。

研究開発で分かるSSDの挑戦【第1回】

CXL接続SSDはまだ研究開発段階にあるに過ぎないが、それが実現した場合にはストレージの設計やコンピューティング在り方を大きく変える可能性がある。どのようなものなのか。

開発や運用における「生成AI」の実力【第3回】

生成AIが進化することで、企業のオブザーバビリティ(可観測性)やレジリエンス(障害発生時の回復力)にどのような変化をもたらすのか。専門家の意見を踏まえて紹介する。

SnapchatのMy AIで考える「ChatGPT」のインパクト【後編】

OpenAIの「ChatGPT」をベースにしたSnapの生成AI機能「My AI」だけではなく、ChatGPTやその中核要素でもあるLLMを自社製品やビジネスに生かす動きが広がっている。具体的にどのような動きがあるのか。

SnapchatのMy AIで考える「ChatGPT」のインパクト【中編】

Snapが「Snapchat」に追加した生成AI機能「My AI」。OpenAIの「ChatGPT」をベースにしたMy AIに対して、専門家からデータの扱い方に関する懸念が上がっている。それは何なのか。

SnapchatのMy AIで考える「ChatGPT」のインパクト【前編】

Snapが「Snapchat」に追加した「My AI」は、OpenAIの「ChatGPT」をベースにした生成AI機能だ。My AIでできることとは何なのか。My AIに対する専門家の評価とは。

「暗号化しないランサムウェア攻撃」 その狙いは【中編】

標的システムのデータを暗号化しないランサムウェア攻撃「ノーウェアランサム」が活性化している。暗号化をしないからといって安心できるわけではない。攻撃の実例から、その実態を見てみよう。

生成AIベンダーと作家たちの戦い【第4回】

生成AIによる著作物利用の対価を求めるのは、それで生計を立てる作家にとって当然の権利と言える。きちんとした仕組み作りはAIベンダーにとっても重要だ。

開発や運用における「生成AI」の実力【第2回】

人間の仕事は生成AIに置き換わるのではないかという懸念が広がっている。生成AIは開発者や運用担当者の仕事をどう変える可能性があるのか。

生成AIベンダーと作家たちの戦い【第3回】

作家たちが生成AIベンダーに期待するのは既存のシステムの破壊ではなく、学習に使用した自分たちの著作物への正当な対価の支払いだ。一方で米連邦議会に対しても、時代に合った法整備を求めている。

CPU脆弱性「Downfall」の危険性と対策【第1回】

Googleが発見した「Downfall」は、2018年に公開した「Spectre」「Meltdown」に続くIntel製CPUの脆弱性だ。Downfallは、何が危険なのか。発見者であるGoogleの研究者が明かす。

生成AIベンダーと作家たちの戦い【第2回】

生成AIによる著作物の利用に関して作家たちが動き出した。全米作家協会はどのような手段に打って出ようとしているのだろうか。

開発や運用における「生成AI」の実力【第1回】

世間をにぎわす「生成AI」ブームはいつ始まって、どう拡大してきたのか。各主要ベンダーは生成AIをどのようなツールに組み込んでいるのか。主要な動きを紹介する。

生成AIベンダーと作家たちの戦い【第1回】

全米作家協会は書簡を公開し、生成AIのベンダーにあることを求めた。焦点になっているのは著作物の利用についてだ。何が起きているのか。

Microsoftのクラウド向けライセンスに変化の兆しか【第3回】

Microsoftは「Microsoft Office」などの自社ソフトウェアのライセンスを、大手ベンダーのクラウドサービスに持ち込むことに制限を設けている。こうした制限を自社にも設けているのはなぜか。

Microsoftのクラウド向けライセンスに変化の兆しか【第4回】

Microsoftはクラウドサービスに自社ソフトウェアのライセンスを持ち込むことに制限を設けていた。AWSの「Amazon WorkSpaces」に対して、そのライセンス制約の一部を事実上緩和した。その背景には何があるのか。

「暗号化しないランサムウェア攻撃」 その狙いは【前編】

ランサムウェア攻撃の主要な手口は、データを暗号化してシステムを使用できなくすることだった。こうした“常識”が変わりつつある中、被害組織の行動にも変化が現れているという。何が起きているのか。

Microsoftのクラウド向けライセンスに変化の兆しか【第2回】

Microsoftは自社ソフトウェアをクラウドサービスで利用することに対して、ライセンス上の制約を設けている。このライセンス制約の内容を詳しく説明する。

エンドポイント管理ツールの完全ガイド【第4回】

「UEM」ツールは「MDM」「EMM」ツールと同じくエンドポイント管理ツールの一種だが、MDMツールやEMMツールとは大きく異なる点がある。具体的な違いと、UEMツールの利点をまとめる。

「VDI」はまだ役立つのか【第4回】

オンプレミスインフラで「VDI」(仮想デスクトップインフラ)を運用してきた企業が、「DaaS」に移行する動きがある。オンプレミスVDIにはなく、DaaSにはあるメリットとは何なのか。

Microsoftのクラウド向けライセンスに変化の兆しか【第1回】

「Microsoft Office」のライセンスを「Amazon WorkSpaces」に持ち込んで利用できるようにする――。MicrosoftとAWSによるこの決定は、実はある意味で“画期的”だという。どういうことなのか。

リモートデスクトップのキーボードトラブル解消術【第4回】

リモートデスクトップで、キーボードを使った文字入力ができないことがある。トラブルシューティングに役立つ「デバイスマネージャー」の使い方を簡単に解説しよう。

エンドポイント管理ツールの完全ガイド【第3回】

エンドポイント管理の一種である「エンタープライズモビリティー管理」(EMM)は、「MDM」と似ているが一般的にはそれ以上の機能を備える。具体的には何が異なるのか。

無線LAN「8つの改善点」【第4回】

企業において利用が広がってきた無線LANは、便利だからこそ不正にも使われがちだ。無線LANの安全な利用を継続するためには、管理やAPの運用において何を変えればいいのか。

エンドポイント管理ツールの完全ガイド【第2回】

「MDM」「EMM」「UEM」などは、いずれもエンドポイント管理ツールの分類だ。このうちMDMツールは、モバイルデバイス管理の基本だ。具体的には何に役立つのか。

「VDI」はまだ役立つのか【第3回】

新しい技術ではないにもかかわらず、「VDI」(仮想デスクトップインフラ)へのニーズが消えないのはなぜなのか。VDIが企業から支持され続ける理由とは。

リモートデスクトップのキーボードトラブル解消術【第3回】

リモートデスクトップでキーボードを適切に機能させるためには、「リモートデスクトップ接続」の設定を確認することが大切だ。設定の確認方法を説明する。

無線LAN「8つの改善点」【第3回】

無線LANの使い勝手やセキュリティは、利用する目的や場所によっても左右される。どうすれば無線LANの利用を少しでも改善できるのか。そのポイントを紹介する。

エンドポイント管理ツールの完全ガイド【第1回】

エンドポイント管理には、「MDM」「EMM」「UEM」などのツールを利用できる。企業のITチームはこれらのツールの違いを理解して、エンドユーザーのデバイスを適切に管理する必要がある。各ツールの違いとは。

「VDI」はまだ役立つのか【第2回】

「VDI」(仮想デスクトップインフラ)にはメリットだけではなく、幾つかのデメリットが存在する。それは何なのか。主要なデメリットを整理しよう。

リモートデスクトップのキーボードトラブル解消術【第2回】

リモートデスクトップでキーボードがうまく動作しないときは、その原因を特定する必要がある。キーボードを適切に機能させるための、基本的なトラブルシューティング手順を説明する。

無線LAN「8つの改善点」【第2回】

無線LANの使い勝手やセキュリティは、利用する目的や場所によっても左右される。どうすれば無線LANの利用を少しでも改善できるのか。そのポイントを紹介する。

露呈する5Gビジネスの現実【後編】

「5G」を活用可能な分野は多岐にわたる。ただしでは期待だけが先行し、具体的な議論が欠けているのが目立った。今後5Gの活用を広げるに当たり、まず何から着手すべきなのか。

「VDI」はまだ役立つのか【第1回】

「VDI」(仮想デスクトップインフラ)の導入効果を高めるには、採用前にVDIの特徴を十分に理解し、評価することが必要だ。そもそもVDIを利用するメリットとは何なのか。VDIの役割を整理しよう。

犯罪者が狙う「ESXi」【後編】

VMware「ESXi」のセキュリティを脅かす、同社製品の脆弱性「CVE-2023-20867」。その危険性はどの程度なのか。ESXiを襲ったランサムウェア「ESXiArgs」との関係とは。

リモートデスクトップのキーボードトラブル解消術【第1回】

リモートデスクトップでキーボードが動作しない場合は、まずはキーボードが正常に動作しているかどうかを確かめる必要がある。どのように確認すればよいのか。その方法を説明する。

生成AIでRPA再興狙うAutomation Anywhere【後編】

主要ツール群「Automation Success Platform」で利用するLLMを選択可能にした、RPAベンダーのAutomation Anywhere。この判断を専門家が「現実的だ」と判断するのはなぜなのか。

無線LAN「8つの改善点」【第1回】

無線LANはアクセスポイントの設置の仕方や、ネットワーク設計によってパフォーマンスやセキュリティに違いが生じる。より良い無線LANの利用体験を生み出すには、何を変えればいいのか。

露呈する5Gビジネスの現実【中編】

「5G」にはIoTをはじめさまざまな用途の引き合いがあり、市場は今後も拡大すると考えられる。だが5Gの収益性に関する視点を忘れてはいけない。5Gには本当に期待していいのか。

無線LANの未来を形作るもの【後編】

企業はネットワークスイッチを業務に不可欠のインフラとみなし、ネットワークスイッチへの投資を重視してきた。ただしその状況は変わりつつある。企業の考え方は、どのような影響を受けているのか。

生成AIでRPA再興狙うAutomation Anywhere【中編】

RPAベンダーAutomation Anywhereは主要ツール群「Automation Success Platform」でLLMを利用できるようにした。利用可能なLLMは自社ではく、他社のLLMだ。その背景には何があるのか。

「メタバース」ブームは再燃するのか【後編】

沈静化した「メタバース」ブームを再び巻き起こす可能性があると専門家がみるのが、「ヘッドマウントディスプレイ」(HMD)市場での“ある動き”だ。HMD市場で何が起こっているのか。

オフィス回帰は是か非か【後編】

オフィスワークへの回帰が進む中で、テレワークの継続を選ぶ企業もある。こうした企業は、テレワークに何を期待しているのか。時代に逆らってでも“脱テレワーク”をあえて選ばないメリットとは。

犯罪者が狙う「ESXi」【中編】

VMware製品に見つかった脆弱性「CVE-2023-20867」を、サイバー犯罪グループUNC3886が「ESXi」への攻撃に悪用している。こうしたCVE-2023-20867の深刻度を、VMwareが「低い」と判断したのはなぜなのか。

クラウドインフラの動きを「ハードウェア」視点で見る【後編】

IDCの見方では、クラウドインフラ向けハードウェア支出額は増加する見込みだ。一方で従来型オンプレミスインフラ向けハードウェア支出額も増えると同社はみる。インフラ市場で何が起きているのか。

露呈する5Gビジネスの現実【前編】

「5G」を使ったビジネスの収益性に疑問が投げ掛けられている。さまざまな用途に活用できる可能性のある5Gの何が問題なのか。現状を整理する。

無線LANの未来を形作るもの【中編】

無線LANは利用可能な周波数帯が加わることでより利用しやすくなる。ただし企業にとって今後必要なネットワーク技術は、無線LANばかりではない。

いずれ訪れるメモリとストレージの変化【後編】

ストレージ分野に相互接続プロトコル「CXL」の影響が本格的に波及してくる前に、企業のIT管理者は、今後何が必要になるのかを考えておいた方がよい。CXLによる影響とは。

生産性を高めるPC管理術【第4回】

PCのライフサイクルにおいて最終地点となる処分。企業はどのような処分方法を選択すればいいのか。4つの方法を紹介する。

GIGABYTE製品への懸念に見る「環境寄生型」(LotL)攻撃の脅威【後編】

攻撃者がバックドアとして悪用し得る動作が、GIGABYTE製品に見つかった。専門家はこうした動作を軽視できない理由として「LotL」攻撃が広がっていることを挙げる。LotL攻撃とは何なのか。その実態を探る。

オフィス回帰は是か非か【中編】

テレワークとオフィスワークのどちらを推進すべきなのか。双方を組み合わせる場合、どのような割合がベストなのか。これらの問いへの答えは、企業と従業員で大きく異なる可能性がある。両者の間にあるギャップとは。

「メタバース」ブームは再燃するのか【中編】

パンデミックの中で盛り上がり、その後ブームが沈静化した「メタバース」。もうメタバースは“オワコン”化したとの見方が広がる一方、実はそうとも言い切れないとの見方もある。どういうことなのか。

犯罪者が狙う「ESXi」【前編】

犯罪者集団UNC3886がVMware製品の脆弱性「CVE-2023-20867」を悪用して、同社のハイパーバイザー「ESXi」を攻撃しているとMandiantは説明する。CVE-2023-20867とは、どのような脆弱性なのか。

クラウドインフラの動きを「ハードウェア」視点で見る【前編】

クラウドインフラを構築するためのサーバやストレージへの支出額は増えたはずなのに、実際の導入数は減少した――。IDCが明かした、この“奇妙な実態”の背景とは。

Google「パスワードレス認証」に本腰【後編】

「パスキー」(Passkey)の活用により、パスワードによる認証を段階的になくそうとするGoogle。同社はなぜ「脱パスワード」を推し進めるのか。パスワードレス認証の普及に対する、セキュリティ専門家の見方は。

Google Workspaceのセキュリティに関する専門家とGoogleの見解【第4回】

ユーザー企業が自らクラウドサービスのセキュリティ向上に取り組むのには限界がある。クラウドサービスを安全に使う上で、考慮すべきこととは何か。セキュリティを高めるために、ユーザー企業ができることとは。

「クラウドとオンプレミスの融合」を進めるDell【後編】

ハイブリッドクラウドを推進するDellは、クラウドストレージとオンプレミスのストレージの一元管理を可能にすべく、「Dell APEX」を拡充させている。その中身とは。

無線LANの未来はどうなる?【前編】

企業のビジネスの変化に応じて進化してきた無線LAN。今後はどのような変化が考えられるのか。無線LANコントローラーに起こり得る変化とは。

いずれ訪れるメモリとストレージの変化【中編】

「CXL」はメモリの使い方を変える可能性を持った次世代の相互接続プロトコルだ。これは今後、ストレージの使用にも影響する可能性がある。「CXL 3.0」を基に幾つか注目点を紹介する。

生産性を高めるPC管理術【第3回】

一般的には数年置きに必要になるPCの交換。コストや手間を考慮すると、できるだけPCを長く使えるのが良い選択になることがある。PC延命のこつを紹介する。

GIGABYTE製品への懸念に見る「環境寄生型」(LotL)攻撃の脅威【前編】

セキュリティベンダーEclypsiumが、GIGABYTE製マザーボードのファームウェア更新ツールに見つけたという「攻撃者がバックドアとして悪用し得る動作」とは何だったのか。Eclypsiumが指摘した内容を整理しよう。

オフィス回帰は是か非か【前編】

オフィスワークへの回帰は、企業にとってメリットばかりとは限らない。パンデミックでのテレワーク移行から一転して、オフィスワーク推進にかじを切った企業は、どのような“悪夢”に直面したのか。

どうなる「Windows 11」ライセンス【第3回】

サブスクリプションビジネスを推進するMicrosoftは、将来的に「Windows 11」のライセンスをサブスクリプション形式に一本化するのではないか――。これは単なる臆測にすぎないのか。実現すると何が起こるのか。

Google「パスワードレス認証」に本腰【中編】

セキュリティと利便性の両立は概して難しい。認証におけるその難題を解消する策として、Googleが推進するのが「パスキー」(Passkey)による認証だ。パスキーのメリットとは何なのか。同社エンジニアの見解は。

Google Workspaceのセキュリティに関する専門家とGoogleの見解【第3回】

「Google Workspace」が備える「Googleドライブ」のログ管理機能において、一部エンドユーザーのログを記録できないことを見つけたMitiga Security。同社の指摘に対して、Googleはどのような見解を示しているのか。

「クラウドとオンプレミスの融合」を進めるDell【中編】

ハイブリッドクラウドの実現を容易にするために、Dell TechnologiesがMicrosoftやRed Hat、VMwareとの協業で提供するサービス群が「Dell APEX Cloud Platforms」だ。どのようなサービスで構成されているのか。

いずれ訪れるメモリとストレージの変化【前編】

相互接続プロトコルの「Compute Express Link」(CXL)の新世代「CXL 3.0」が2022年に登場した。CXLの影響が今後さらに広がる前に、CXLとCXL 3.0を理解しておこう。

生産性を高めるPC管理術【第2回】

数年置きで交換することになるPCを、できるだけ無駄なく使うためにはどのような点に注意すればいいのか。交換周期や、メンテナンスの必要性を賢く判断するポイントとは。

売れるかどうかは“あの用途”が鍵

AppleはHMD「Apple Vision Pro」に、3499ドルという“強気”の価格を設定した。「この価格でも買ってもらえる」と同社が見込むターゲットとは。

“シン”を超えて進化する「シンクライアント」【第4回】

「シンクライアント」という用語は、もはや何を意味するのかが明確ではなくなってしまった。こうした“シンクライアントではない何か”に新しい用語を付けようとする動きがある。その“本命”とは。

生成AIでRPA再興狙うAutomation Anywhere【前編】

RPAベンダーAutomation Anywhereは、主要ツール群「Automation Success Platform」に生成AIを組み込み始めた。RPAツールに生成AIが加わることで、どのようなことができるようになるのか。

Herokuの「代替PaaS」を比較【第8回】

Vercelの同名PaaSには、かつてのSalesforce「Heroku」と同様に無償プランがある。Herokuの無償プランがなくなった今、その代替としてVercelの無償プランは活用できるのか。

Google Workspaceのセキュリティに関する専門家とGoogleの見解【第2回】

Mitiga Securityは「Google Workspace」の一部エンドユーザーについて、「Googleドライブ」でのログを記録できない可能性を指摘した。そもそもログを記録できないと、どのような問題があるのか。

Google「パスワードレス認証」に本腰【前編】

パスワードに頼らない認証技術の開発が進む中、Googleは「パスキー」(Passkey)を使ったGoogleアカウントへのログインを可能にした。パスキーとはそもそも何なのか。ログインの方法とは。

“AI規制”はどう進むのか【後編】

生成AIの利用が急速に広がる中で、AI技術の規制に関する議論が活発化している。どのような規制案が生まれているのか。これらの規制案に対する専門家の見解とは。

「クラウドとオンプレミスの融合」を進めるDell【前編】

ハードウェアベンダーであるDell Technologiesは、自社製品をサブスクリプション形式で利用可能にする「Dell APEX」を推進し、クラウドサービスとオンプレミスインフラの違いをなくそうとしている。同社の戦略とは。

生産性を高めるPC管理術【第1回】

業務用のPCは、コストと使い勝手のバランスを取りながら、適切なタイミングで交換すべきだ。そのタイミングを見極める方法を紹介する。

プロセッサ2大巨頭が異例の発表【後編】

IntelとNVIDIAは、共同で新型ワークステーションを発表するという興味深い取り組みを披露した。この発表を受けて、専門家はワークステーションにある動きが起きていると指摘する。

「テープ」が脇役のストレージから主役へ?【後編】

今後登場する新世代で、飛躍的な容量増加を遂げる見込みの「テープ」。これまでの中心だったバックアップや長期保存に加えて、新たな活用法が考えられるという。どのようなものなのか。

“シン”を超えて進化する「シンクライアント」【第3回】

限定的な機能や部品を搭載したクライアントデバイスが、シンクライアントデバイスだ――この定義が揺らぎつつある。背景にあるのは、仮想化技術やクラウドサービスの普及に合わせたクライアントOSの変化だ。

FinOps専門家に聞く「クラウドコストの真実」【後編】

クラウドサービスのコスト管理が難しくなりやすい背景には、クラウドサービスの請求書の複雑さがある。状況は改善するのか。そのために必要なこととは。FinOpsの専門家に聞いた。

Appleの新SoC「M2 Ultra」とは【後編】

Appleは「M2 Ultra」をはじめとする独自プロセッサの開発を続けている。IntelやAMDといった専業ベンダーのプロセッサとAppleのプロセッサは、実際のところ何が違うのか。そもそも両者の比較に意味はあるのか。

「Microsoft Teams」の“これから”を予測する【第4回】

「Microsoft Teams」の利用を前提としたクライアントOSが仮に登場したとすると、そうした“Teams OS”が普及するためには、どのような要素が必要になるのだろうか。その検討を進める上で生じ得る“ある疑問”とは。

Herokuの「代替PaaS」を比較【第7回】

Salesforceは「Heroku」の無償プランを廃止した一方、Render ServicesはHerokuの競合である「Render」の無償プランを提供し続けている。Heroku無償プランからRenderへの移行は現実的なのか。利点と課題を整理する。

Google Workspaceのセキュリティに関する専門家とGoogleの見解【第1回】

「Google Workspace」の主要エディションには、「Googleドライブ」のログ管理機能が備わっている。Mitiga Securityはこの機能で、一部エンドユーザーのログを記録できなかったと報告した。どういうことなのか。

「ChatGPT」と「GPT」の違い【第7回】

「ChatGPT」をはじめとした生成AIツールはさまざまな可能性をもたらす一方で、利用に際しての注意点もある。それぞれを整理してみよう。

脱クラウドだけじゃない「クラウドコスト問題」の対処法【第5回】

保険会社のEmployers Holdingsはマルチクラウドを実現するために、どのようなIT製品を活用しているのか。マルチクラウドを実現する上での課題とは。同社CIOに聞く。

“AI規制”はどう進むのか【中編】

生成AIをはじめとしたAI技術のリスクを抑えるために、AI技術の規制に関する議論が始まっている。具体的には、どのような規制案が出ているのか。OpenAIのCEO、サム・アルトマン氏らの見解とは。

狙われる「TP-Link製ルーター」 その安全性は【後編】

サイバー犯罪集団「Camaro Dragon」が、TP-Link製ルーターを集中的に攻撃している。自社製品のセキュリティに対するTP-Linkの取り組みに、何らかの問題があったのだろうか。専門家の見解は。

「Microsoft Teams」の“これから”を予測する【第3回】

「Microsoft Teams」をはじめとするWeb会議ツールを頻繁に利用する人にとっては、Teamsの利用に特化した“Teams OS”は理想的な選択肢になり得る。“Teams OS”が登場するとすれば、どのような機能が必要なのか。

プロセッサ2大巨頭が異例の発表【前編】

「CPU」や「GPU」の市場で競合することのあるIntelとNVIDIAは、共同でワークステーションを発表するという異例の動きに出た。両社の狙いは、本当に新型ワークステーションの発表だけなのか。

「テープ」が脇役のストレージから主役へ?【中編】

企業が新たなデータを保管し続ける中で、独自の立ち位置を築いてきたストレージが「テープ」だ。専門家によれば、テープの代替になり得るストレージは、現状では見当たらない。テープ独自の利点とは。

古典と量子が両立するコンピューティング【後編】

人工知能(AI)技術を使うアプリケーションなど高性能計算を必要とする用途が広がる中、注目点の一つになるのが、古典プロセッサとQPU(量子処理ユニット)の利用だ。NVIDIAの発表を基に考える。

どうなる「Windows 11」ライセンス【第2回】

「Windows 11」のライセンスを適切に選ぶ上で欠かせないのが、Windows 11のエディションを理解することだ。主要な企業向けエディションである「Windows 11 Enterprise」「Windows 11 Pro」の特徴を整理しよう。

「Microsoft Teams」の“これから”を予測する【第2回】

「Chrome」のための「ChromeOS」が実現したのであれば、「Microsoft Teams」のための“Teams OS”が生まれてもおかしくはない。まだ存在しない「TeamsのためのクライアントOS」実現の可能性を考えよう。

“シン”を超えて進化する「シンクライアント」【第2回】

シンクライアントデバイスは必要最小限の機能しか備えていない――。この説明は、以前は正しかった。シンクライアントデバイスの進化により、その“真偽”が変わる可能性があるという。それはどういうことなのか。

Appleの新SoC「M2 Ultra」とは【前編】

「M2 Ultra」は、Appleの技術がぎっしり詰まったSoCだ。先代の「M1 Ultra」から着実に進化した、M2 Ultraのスペックを見てみよう。

「Solid」が目指す新しいWeb【後編】

エンドユーザー主体のデータプライバシーやデータ所有権の保護を目指して、Web開発者のティム・バーナーズ・リー氏が提唱するWebアーキテクチャが「Solid」だ。その仕組みをざっくりと解説しよう。

AWSの2大コスト管理ツールを比較【後編】

AWSサービスのコスト削減に生かせる「AWS Compute Optimizer」と「AWS Cost Explorer」。それぞれの違いとは何なのか。両ツールを比較し、AWSをより安く使うための方法を解説する。

ストレージの進化が未来を変える【後編】

SSDやHDDと比較すると「テープストレージ」は脇役のストレージだった。今後はそうとは言えなくなる可能性がある。魅力の一つである容量の進化を含めて、なぜテープストレージが有望なのかを考察する。

「ChatGPT」と「GPT」の違い【第6回】

OpenAIの「ChatGPT」には無料版の他に有料版もある。ChatGPTの“頭脳”に当たる「GPT」の種類はさまざまであり、料金設定は複雑だ。いくらで何を使えるのか。具体的な利用料金を確認しよう。

“AI規制”はどう進むのか【前編】

「ChatGPT」の開発元であり、生成AIの推進役でもあるOpenAI。そのCEOを務めるサム・アルトマン氏が、AI技術の規制に賛成の姿勢を示すのはなぜなのか。米国の連邦議会がAI規制に前のめりになる“ある事情”とは。

脱クラウドだけじゃない「クラウドコスト問題」の対処法【第4回】

保険会社のEmployers Holdingsは、複数ベンダーのクラウドサービスを利用する「マルチクラウド」などの取り組みを通じて、クラウドコストを抑えている。具体的に何をしているのか。

「Microsoft Teams」の“これから”を予測する【第1回】

広く使われているWeb会議ツールの中に「Microsoft Teams」がある。「Zoom」「Cisco Webex」といった有力な競合ツールがある中で、Teamsはどのような特徴で差異化を図り、そして支持されているのか。

狙われる「TP-Link製ルーター」 その安全性は【中編】

TP-Link製ルーターを標的にした、サイバー犯罪集団「Camaro Dragon」による攻撃活動の詳細が明らかになってきた。Camaro Dragonが侵入を試みるのは、どのような人が使う、どこにあるTP-Link製ルーターなのか。

新たなSSDの道を開拓?【後編】

SSDの種類が多彩になり、SSDの用途を一言で語ることはできなくなった。「SLC」や「QLC」といった記録方式の違いを踏まえつつ、Micronが発表した新SSDで用途を考えてみよう。

ハイブリッドワークで脚光「Web会議デバイス」の今【第5回】

コンシューマー向け製品に比べると、企業向けの「Web会議デバイス」は一般的に高価だ。それでも導入を検討すべきなのは、どのようなニーズを抱える企業なのか。

フラッシュメモリ「NAND型」「NOR型」の違い【第5回】

フラッシュメモリの一種である「NOR型フラッシュメモリ」は「NAND型フラッシュメモリ」ほどの知名度はないが、その種別に応じて独自の役割を持っている。NAND型フラッシュメモリとの違いを踏まえて考える。

FinOps専門家に聞く「クラウドコストの真実」【前編】

ユーザー企業のクラウドサービスへの移行は性急過ぎた――。クラウドサービスのコスト管理手法「FinOps」の専門家は、こう強調する。ユーザー企業があらためて知るべき、クラウドサービスの真実とは。

「テープ」が脇役のストレージから主役へ?【前編】

企業が使うストレージの一種「テープ」が、右肩上がりの出荷容量を維持していることが分かった。SSDやHDDなどのストレージも使われる中で、なぜテープが人気を呼ぶのか。

古典と量子が両立するコンピューティング【中編】

量子コンピューティングに対し、今日まで一般的に使われてきたコンピューティング手法を「古典コンピューティング」と呼ぶ。これらが融合するとは、何を意味するのか。その動きの兆候を追う。

“シン”を超えて進化する「シンクライアント」【第1回】

IT用語の基本中の基本である「シンクライアント」。実はその言葉の意味は、技術進化に合わせて実態と微妙に合わなくなってきているという。どういうことなのか。シンクライアントの歴史を踏まえて考えよう。

「スパイウェア」「脆弱性悪用」がもたらす脅威【後編】

IT製品に潜む「脆弱性」を狙った攻撃が広がっている。攻撃者が主に狙うのは“人気製品”の脆弱性だ。どのようなIT製品の脆弱性を悪用しているのか。脆弱性を悪用した攻撃の実態とは。詳細を見てみよう。

「Solid」が目指す新しいWeb【中編】

新しいWebアーキテクチャ「Solid」を設計したのは、Webの生みの親であるティム・バーナーズ・リー氏だ。バーナーズ・リー氏はなぜSolidを生み出したのか。その背景をたどる。

ストレージの進化が未来を変える【前編】

テープストレージは時代遅れの存在なのではなく、むしろ今後の有望なストレージの候補に挙がるべき存在だ。テープストレージの未来は明るい。その理由とは。

AWSの2大コスト管理ツールを比較【中編】

「AWS Cost Explorer」は、AWSサービスのコストを監視して分析するためのツールだ。主な機能と、AWSコストの削減に役立てるためのポイントを説明する。

「ChatGPT」と「GPT」の違い【第5回】

OpenAIの「ChatGPT」の中核を成すLLM「GPT」。その種類は1つではなく、それぞれに特徴がある。GPTにはどのような種類があるのか。それらの主な違いとは。

狙われる「TP-Link製ルーター」 その安全性は【前編】

サイバー犯罪集団「Camaro Dragon」は、TP-Link製ルーターを標的にした攻撃を積極的に仕掛けている。同集団が使っている手口はどのようなものなのか。

脱クラウドだけじゃない「クラウドコスト問題」の対処法【第3回】

クラウドサービスからオンプレミスインフラにシステムを戻す「脱クラウド」を決断した、空港駐車場サービスのPark 'N Fly。同社は一部のシステムをクラウドサービスで稼働させ続けるという。その理由とは。

ハイブリッドワークで脚光「Web会議デバイス」の今【第4回】

自宅や会議室での用途を想定した「Web会議デバイス」には、さまざまなメリットがある。ただし普及は進んでいない。ベンダーとユーザー企業が、それぞれ抱えている悩みとは。

古典と量子が両立するコンピューティング【前編】

GPUによる高性能計算と量子コンピューティングを組み合わせたシステムとは、どのようなものなのか。その鍵になるベンダーNVIDIAの動向から、具体的に探る。

新たなSSDの道を開拓?【中編】

SSDでより多くのデータを保管しやすくする技術として、企業は「QLC」に関心を寄せている。Micronが新たに発表したSSDは、QLCではなく「TLC」だが、同等の利点が見込めるという。それはなぜなのか。

フラッシュメモリ「NAND型」「NOR型」の違い【第4回】

フラッシュメモリの分類は、「NAND型」と「NOR型」の2種だけではない。さまざまな技術進化があるNAND型フラッシュメモリは、さらに細かく分類できる。どのような違いがあるのか。

どうなる「Windows 11」ライセンス【第1回】

他のMicrosoft製品と同じく「Windows 11」のライセンスは多岐にわたり、複雑だ。さらに今後、Windows 11のライセンスには大きな変化があるのではないかとの見方がある。どういうことなのか。

「スパイウェア」「脆弱性悪用」がもたらす脅威【前編】

「スパイウェア」による攻撃が広がっていると、Googleのセキュリティ専門家は警鐘を鳴らす。特に注意が必要なのは、「Android」「iOS」といったモバイルOSの脆弱性を突くスパイウェアだという。その危険性とは。

オフィス回帰は“天国”か“地獄”か【後編】

テレワークの導入によって従業員の生産性を高めたBeeline。「オフィスワークにもメリットがある」と同社CEOは話すものの、オフィス回帰を進める上ではハードルがあるという。どういうことなのか。

コミュニケーションツールの「アクセシビリティー」を向上させるには【第5回】

障害のある人が感じるコミュニケーションの難しさを軽減する手段として、OpenAIの「ChatGPT」をはじめとする「生成AI」ツールが生かせる可能性がある。具体的にはどのような形で役立つのか。

「Solid」が目指す新しいWeb【前編】

エンドユーザーが生成するデータを利益に変えることが珍しくなくなる一方、データプライバシーやデータ所有権を巡る議論や規制が活発化している。次世代Web「Solid」が動き出したのは、こうした動きと無縁ではない。

人事部門が「生成AI」とどう向き合うべきか【後編】

「ChatGPT」をはじめとする生成AIツールは「人事部門に変革をもたらす」との見方がある。具体的に何をどう変革するのか。人事部門にとって、生成AIツールはどのように役立つのか。

「ChatGPT」と「GPT」の違い【第4回】

頻繁に耳にするようになった「ChatGPT」と「GPT」という2つの言葉。これらの言葉は、どう使い分けられているのか。“GoogleのChatGPT”が存在しない背景とは。

AWSの2大コスト管理ツールを比較【前編】

AWSの「AWS Compute Optimizer」は、AWSサービスのコストを節約するために役立つツールだ。AWS Compute Optimizerの基本的な特徴を確認しよう。

脱クラウドだけじゃない「クラウドコスト問題」の対処法【第2回】

空港駐車場サービスのPark 'N Flyは、クラウドサービスをやめる「脱クラウド」に踏み切った。その背景には、クラウドサービスを取り巻く「コスト」に関する複雑な問題があったという。どういうことなのか。

「ESXiArgs」再燃 ESXi防御策は【後編】

「ESXi」を狙ったランサムウェア攻撃に対抗するには、どうすればいいのか。まずは攻撃の手口を知ることが重要だ。どのようなものなのか。

ハイブリッドワークで脚光「Web会議デバイス」の今【第3回】

「Web会議デバイス」には企業向けとコンシューマー向けがある。特にテレワークを実施する企業のIT担当者にとって、企業向けWeb会議デバイスを選ぶことは大きなメリットがあるという。その主な理由は「管理性」だ。

壊れるSSDと上手に付き合う【第4回】

「SSD」の自己診断機能を使うことで、SSDの故障に事前に対処できる可能性がある。それを実現するには、どのような方法を取ればいいのか

新たなSSDの道を開拓?【前編】

Micron Technologyは、データセンター向けのSSDとして2つの新たなラインアップを用意した。SSDとNAND型フラッシュメモリの市場が低迷する中、同社の新SSDにはどのような意図があるのか。

データが増えて出てきた新単位【後編】

「SI接頭語」が新たに定められ、ヨタバイト(YB)よりさらに大きいデータ量を簡単に言い表せるようになった。だがこうした単位は、企業が直面するデータ保管の課題を解決するわけではない。業界関係者の見方は。

フラッシュメモリ「NAND型」「NOR型」の違い【第3回】

「NAND型フラッシュメモリ」と「NOR型フラッシュメモリ」には、技術的に明確な違いがあるだけではなく、期待できる利点にも違いがある。それぞれ何が期待できるのかを紹介する。

OpenAI製品の脆弱性発見を促す「バグバウンティ」の正体【後編】

「ChatGPT」などの自社製品のセキュリティ強化を目指して、OpenAIは脆弱性報告者に報奨金を支払う制度「バグバウンティ」を開始した。脆弱性を報告した人は、どのくらいの報奨金がもらえるのか。制度の注意点とは。

オフィス回帰は“天国”か“地獄”か【中編】

パンデミックで急速に普及したテレワーク。かつての日常が戻り、オフィス回帰の動きが広がる中、テレワークは“過去に少しだけ流行した働き方”になってしまうのだろうか。Gartnerの人事アナリストに聞いた。

コミュニケーションツールの「アクセシビリティー」を向上させるには【第4回】

障害者の働きやすさを高めることは、コミュニケーションツールの「アクセシビリティー」向上の主な目的だ。ただしアクセシビリティー向上の恩恵を受けるのは障害者だけではないという。どういうことなのか。

人事部門が「生成AI」とどう向き合うべきか【前編】

急速に普及するOpenAIの「ChatGPT」。その中核要素であるLLM「GPT-4」の活用を進めるBeameryは、GPT-4を生かしつつ、GPT-4に依存し過ぎないことの重要性を強調する。その理由とは。

「ChatGPT」と「GPT」の違い【第3回】

「ChatGPT」普及の背景には、その頭脳に当たる「GPT」の急速な進化がある。実際にどのくらい進化しているのか。数字を交えながら、GPTの進化を見てみよう。

医療現場で活躍する「AI」の役割【第4回】

AI技術は医療にとってメリットがあるが、デメリットもある。具体的には、どのようなデメリットがあるのか。医療従事者への調査結果と専門家の意見を基に考察する。

脱クラウドだけじゃない「クラウドコスト問題」の対処法【第1回】

クラウドサービスの利用方法を見直す動きがある。クラウドサービスの利用をやめる「脱クラウド」も珍しくなくなった。クラウドサービスに何が起きているのか。

「ESXiArgs」再燃 ESXi防御策は【中編】

VMwareのハイパーバイザー「ESXi」が、引き続きランサムウェア攻撃者から積極的に狙われている。なぜESXiなのか。「ESXiArgs」攻撃活動の活発化の背景を説明する。

ハイブリッドワークで脚光「Web会議デバイス」の今【第2回】

ハイブリッドワークの時代には、普段はテレワークをする従業員が必要に応じてオフィスで働くことがある。働く場所によらない一貫したWeb会議の体験を実現する上で、「Web会議デバイス」に必要な機能とは何か。

データが増えて出てきた新単位【前編】

膨大な量のデータを管理するためには、データ量を把握するための基準が必要だ。「ゼタ」や「ヨタ」の先にある新しいSI接頭語と共に、データ量の未来を考えてみよう。

フラッシュメモリ「NAND型」「NOR型」の違い【第2回】

フラッシュメモリの「NAND型」と「NOR型」にはどのような違いがあるのか。実はその呼称には、分かりやすい違いがある。仕組みの違いを踏まえて解説する。

壊れるSSDと上手に付き合う【第3回】

「SSD」の突然の故障は、企業にとっての重大なリスクになる。それを回避するために役立つ自己診断機能が「S.M.A.R.T.」だ。特にどのような用途に使うべきなのか。

構造からSSDを考える【第5回】

企業においても、個人利用においても、さまざまな用途にSSDが使われつつある。どのような用途であれば、DRAMを搭載しないSSDのメリットを享受できるのか。用途をまとめる。

「PDFのAdobe」ここにあり【後編】

1990年代初頭に誕生して以来、PDFは主流のファイル形式であり続けている。PDFと切り離せないのがAdobeの存在だ。PDFの歴史を振り返りながら、PDFに対するAdobeの影響力を再確認する。

OpenAI製品の脆弱性発見を促す「バグバウンティ」の正体【前編】

「ChatGPT」をはじめとする同社製品の安全性確保のために、脆弱性の発見者に報奨金を支払う制度「バグバウンティ」を開始したOpenAI。どのような制度なのか。対象となる脆弱性と、ならない脆弱性の違いとは。

オフィス回帰は“天国”か“地獄”か【前編】

おしゃれで機能的なオフィスを構えた3週間後、パンデミックを機にテレワークに移行したBeeline。世界的にオフィス回帰の機運が高まる中でも、同社はテレワークを継続している。そこにはCEOの“ある考え”があった。

コミュニケーションツールの「アクセシビリティー」を向上させるには【第3回】

コミュニケーションツールの「アクセシビリティー」を向上させるためには、適切なツールや技術を選ぶだけではなく、人による“ある工夫”も大切だという。それは何なのか。

「ChatGPT」と「GPT」の違い【第2回】

OpenAIの「ChatGPT」と「GPT」は密接に関係しているものの、明確に異なる。実際のところ両者はそれぞれ何であり、どのような違いがあるのか。

医療現場で活躍する「AI」の役割【第3回】

MITとGE Healthcareの調査によれば、医療従事者はAI技術をおおむね好意的に受け入れている。その理由は何か。また、どのように役立っているのか。調査レポートのポイントを紹介する。

「ESXiArgs」再燃 ESXi防御策は【前編】

2023年2月に被害を広げたランサムウェア「ESXiArgs」攻撃のリスクは、決してなくなったわけではない。それどころか、ここに来て再び攻撃活動が活発化していると専門家は警鐘を鳴らす。何が起きているのか。

次世代コンタクトセンターの主役は「AI」【後編】

言葉として広く知られている製品/サービスが、実際に広く使われているとは限らない。コンタクトセンターのクラウドサービス「CCaaS」はまさにそうだと専門家は説明する。なぜCCaaSは使われないのか。

ハイブリッドワークで脚光「Web会議デバイス」の今【第1回】

Web会議の体験改善に役立つのが、外付けWebカメラをはじめとする「Web会議デバイス」だ。特にテレワーカーは、Web会議デバイスにどのような機能を期待しているのか。

PCはどれくらい「売れていない」のか【第4回】

世界的に需要が低迷し、出荷台数が落ち込むPCに“救世主”が現れた。「ChatGPT」をはじめとした「生成AI」がそれだ。ただし生成AIがPC市場を復活させるには、生成AIが“ある条件”を満たす必要がある。

フラッシュメモリ「NAND型」「NOR型」の違い【第1回】

SSDの記録媒体と使われる「NAND型フラッシュメモリ」は、なぜ広く使われているのか。「NOR型フラッシュメモリ」との違いとは。昨今の技術進化も踏まえて紹介する。

壊れるSSDと上手に付き合う【第2回】

「SSD」や「HDD」を使う上で避けて通れないのが、故障や寿命だ。SSDとHDDはこの点で論争を繰り広げ、“ある結果”を生むことになった。その内容とは。

構造からSSDを考える【第4回】

SSDにDRAMを搭載しないことでコスト削減などのメリットが見込めるものの、デメリットや導入する際の注意点もある。DRAMレスのSSDを使用する上で知っておくべき注意点とは。

ストレージの覇権を占うSSDとは【後編】

データ読み書きのパフォーマンスだけではなく、容量面でも存在感を大きくしているSSD。企業にとってより高密度にデータを保管できることは利点だが、その弱みもあることは知っておく必要がある。

「ChatGPT」と「GPT」の違い【第1回】

世界中で「ChatGPT」の利用が広がりつつあるが、その技術や仕組みを深く理解せずに使っている人は少なくない。ChatGPTに関する基本的な情報を整理しよう。まずは「GPT」とは何かだ。

コミュニケーションツールの「アクセシビリティー」を向上させるには【第2回】

さまざまなコミュニケーションツールの採用が進む中、障害者にとって新たな「働きにくさ」が生まれているという。それはなぜなのか。

医療現場で活躍する「AI」の役割【第2回】

臨床医療のさまざまな場面で、医療従事者がAI技術を活用したツールを使う機会が広がりつつある。どのように活用しているのか。実際の用途を幾つか紹介する。

事例に学ぶ「Web会議ツール」の選び方【後編】

Web会議ツールを導入すれば、すぐに最適なハイブリッドワークが実現するわけではない。Web会議ツールの導入や活用を進める上で、何を重視すべきなのか。医療保険会社や病院の事例から学ぼう。

次世代コンタクトセンターの主役は「AI」【中編】

生成AIなどのAI技術は、ITの世界を一変させた。コンタクトセンターがこうしたAI技術を取り入れると、何が起こるのか。コンタクトセンターの未来すら変え得る、AI技術のインパクトを探る。

PCはどれくらい「売れていない」のか【第3回】

PC市場の低迷は、PCベンダーだけではなく、PC部品メーカーにも大きな打撃を与える。PC出荷台数が伸び悩む中、PC部品メーカーはどのような状況に置かれているのか。

壊れるSSDと上手に付き合う【第1回】

重要なデータを「SSD」で扱うのであれば、SSDが突然故障する事態は避けなればならない。それに役立つ、SSDの余命を知るための機能とはどのようなものなのか。

構造からSSDを考える【第3回】

企業のデータ保管を支えるストレージとして広く使われる「SSD」。その利用を最適にするために考慮すべきポイントが「DRAM」の存在だ。DRAMの有無で何が変わるのか。

ストレージの覇権を占うSSDとは【中編】

SSDの大容量化が一段と進むことで、「大容量と安さで見るならHDD」という基準は必ずしも適当ではなくなる可能性が出てきた。ストレージ市場に変化をもたらす超大容量SSDとは。

ストレージコストの賢い圧縮方法【第5回】

企業のデータセンターにおいて、ストレージのデータ削減機能を利用することは当たり前になってきた。データ削減はどのような仕組みでメリットを生むのか。具体的なストレージ製品を例にして紹介する。

コミュニケーションツールの「アクセシビリティー」を向上させるには【第1回】

Web会議ツールなど、場所や時間にとらわれない働き方を可能にするコミュニケーションツールは、さまざまな人に活躍の場を広げているのは確かだ。ただし「アクセシビリティー」の観点では、課題は依然としてある。

医療現場で活躍する「AI」の役割【第1回】

AI技術が普及する先は企業だけではない。IT活用が進む医療機関でも、現実的な選択肢としてAI技術の活用が広がりはじめている。背景には医療を取り巻く“ある変化”があった。

事例に学ぶ「Web会議ツール」の選び方【前編】

広がりつつあるハイブリッドワークをIT面で支えるのがWeb会議ツールだ。ハイブリッドワークをスムーズに進める上で、どのようなWeb会議ツールを選ぶべきなのか。名門校ペンシルベニア大学のIT責任者に聞く。

PCはどれくらい「売れていない」のか【第2回】

PC市場が振るわない中、PC出荷台数の上位ベンダーは苦戦を強いられている。中でも特に出荷台数を落としているのは、どのPCベンダーなのか。IDCの調査結果から探る。

生成AI「Dynamics 365 Copilot」が変えるCRMの常識【後編】

生成AIの機能を業務アプリケーションに組み込む、Microsoftの「Dynamics 365 Copilot」。その使い道はさまざまだ。Dynamics 365 Copilotの具体的な用途を確認しよう。

ストレージの覇権を占うSSDとは【前編】

SSDの容量が突如として超大容量化したら、ストレージの市場に与える影響は極めて大きくなる。そうした事態が将来に起きることは見込まれていたが、それがすぐ間近に迫っている状況が分かった。何が起きるのか。

構造からSSDを考える【第2回】

SSDにDRAMを搭載しないことで幾つかの利点が見込めるものの、データセンターはその活用には消極的だった。ただし以前とは状況が異なる。DRAMをなくす利点を踏まえて考えてみよう。

ストレージコストの賢い圧縮方法【第4回】

SSDの普及とともに、企業のデータセンターにおける利用が広がってきたストレージのデータ削減。どのような仕組みでメリットが得られるのか。主要ストレージ製品で紹介する。

東芝買収劇とストレージ市場への波紋【後編】

買収提案を受け入れることにした東芝と、HDD市場で目立っている販売不振。ストレージ分野においてこの2つは切り離せない問題だ。東芝のHDD事業はどうなるのか。

「PDFのAdobe」ここにあり【前編】

PDFファイルを「Chrome」で直接操作できるようにするのが、Adobeが提供するChrome向けの「Adobe Acrobat」拡張機能だ。専門家をうならせた、この拡張機能の“すごさ”とは。

頭脳労働者を脅かす「ChatGPT」【後編】

人工知能技術の発展とともに自身の業務の先行きを考えて不安を覚える頭脳労働者もいる。だが、上手に付き合う方法はある。生成AIツールをどう使うべきなのか。どう使うべきではないのか。専門家に聞いた。

次世代コンタクトセンターの主役は「AI」【前編】

「コンタクトセンター」は新しい技術を取り入れながら、進化を続けてきた。コンタクトセンターはどのように変化してきたのか。これまでの歴史を技術的な観点で振り返る。

シリコンバレー銀行破綻の余波【後編】

シリコンバレー銀行が経営破綻したことで、米国では給与支払いトラブルが続出。人事・給与関連ベンダーは対処に追われた。具体的にどう動いたのか。

PCはどれくらい「売れていない」のか【第1回】

世界のPC出荷台数が減少している。下落幅はどの程度なのか。なぜ出荷台数が伸びないのか。再び売れるようになるのは、いつなのか。調査会社のデータから考える。

「XDR」を現実的に再考する【後編】

ユーザー企業が「XDR」に求めることはさまざまだ。具体的には、どのような期待がXDRに寄せられているのか。ESGの調査を基に解説する。

過熱する「AI検索」の覇権争い【第5回】

GoogleのAIチャットbot「Bard」は、結果としてOpenAIの「ChatGPT」に後れを取ることとなった。Googleはなぜ出遅れたのか。

構造からSSDを考える【第1回】

通常、SSDはDRAMを搭載しており、DRAMはさまざまな役割を担っている。ただしDRAM搭載には利点だけではなく懸念点もある。DRAMをなくすことで何が見込めるのか。

生成AI「Dynamics 365 Copilot」が変えるCRMの常識【中編】

CRMベンダーの間で、自社製品にAIチャットbot機能を用意する動きが広がっている。実際に何が起きているのか。主要ベンダーの動きを簡単にまとめた。

AI規制の訴えと米政府の反応【後編】

米国の非営利団体が、AI技術の規制を米政府に要求する書簡を発表した。実際にはそれ以前から、各国政府はAI技術の規制に向けて動いている。具体的な動きを整理しよう。

ストレージコストの賢い圧縮方法【第3回】

企業のデータセンターで利用が拡大してきたSSD。以前はそのストレージにデータ削減をしない傾向があったが、状況は変わってきた。背景にある技術進化やメリットとは。

東芝買収劇とストレージ市場への波紋【中編】

投資ファンドによる東芝の買収は、ストレージ分野にも何らかの影響を与える可能性がある。東芝が出資するキオクシアのSSD事業も関連する話題だ。この先を考える。

頭脳労働者を脅かす「ChatGPT」【前編】

生成AIの進化が実現し得る「コグニティブオートメーション」。頭脳労働者の仕事を奪う可能性があるという、コグニティブオートメーションとは何なのか。その影響とは。

シリコンバレー銀行破綻の余波【中編】

シリコンバレー銀行の破綻によって、ある給与計算システムが機能停止に追い込まれた。このトラブルに巻き込まれた給与計算システムベンダーが事態を振り返る。

「XDR」を現実的に再考する【前編】

脅威を検知して対処するセキュリティ製品分野「XDR」は何かについては、さまざまな解釈がある。実は、XDRをきめ細かく定義するよりも重要なことがあるという。それは何なのか。

生成AI「Dynamics 365 Copilot」が変えるCRMの常識【前編】

「ChatGPT」を生んだOpenAIとの提携により、生成AIに注力するMicrosoft。生成AIを取り巻く競争が激化する中、Microsoftはどのような生成AI製品を生み出しているのか。

過熱する「AI検索」の覇権争い【第4回】

先行するOpenAIの「ChatGPT」に対抗するため、Googleは独自のAIチャットbot「Bard」を生み出した。同社がBardに懸ける思いと“真の狙い”とは。

ストレージコストの賢い圧縮方法【第2回】

データ保管のコストをいかに抑制できるかは、データが急増する状況においては企業にとって極めて重要だ。それに役立つのが「データ削減」だが、実行する際は慎重さが求められる。

AI規制の訴えと米政府の反応【中編】

米国の非営利団体は、米政府に対してAI技術の規制を強化するよう求めた。この主張に賛同しない人の中には、過度な規制強化は“逆効果”だと考える人がいるという。それはなぜなのか。

生成AI「Microsoft 365 Copilot」のインパクト【後編】

Microsoftの生成AIツール「Microsoft 365 Copilot」が実現することのうち、「Microsoft 365」ユーザーにとって特に“うれしい”ものは何なのか。2人のアナリストに聞いた。

東芝買収劇とストレージ市場への波紋【前編】

投資ファンドによる買収提案を受け入れることにした東芝。今後の関心は同社の再建が進むのかどうかと、ストレージ分野にどのような影響があるのかだ。

風雲児「QLC」がもたらすストレージ革命【後編】

「HDDにすべきか、SSDにすべきか」さらには「オンプレミスがいいのか、クラウドがいいのか」と、企業はストレージの投資や運用に頭を悩ませがちだ。「QLC」が台頭する現状を基に、議論すべき点を考えてみよう。

ストレージ市場“激変”の末路【第5回】

「SSD」の売れない状況が判明し、汎用品が経済情勢に左右されやすい傾向が浮き彫りになった形だ。SSDが再び“爆売れ”する日は来るのか。

生成AI「Microsoft 365 Copilot」のインパクト【前編】

「Word」や「Excel」といった「Microsoft 365」ツールで、生成AIの機能を利用可能にする「Microsoft 365 Copilot」。その特徴とは何であり、何を可能にするのか。

シリコンバレー銀行破綻の余波【前編】

2023年3月にシリコンバレー銀行が経営破綻したことで、“あるソフトウェア”のユーザー企業が給与支払いトラブルに見舞われた。何が起きたのか。

荒削りでもあなどれない「Bard」の可能性【後編】

ジェネレーティブAI市場はOpenAIの「ChatGPT」が支配しており、Googleは対抗策として「Bard」を投入したものの、まだ万全ではない。それでもBardがChatGPTとの競争を勝ち抜く可能性はまだある。

荒削りでもあなどれない「Bard」の可能性【前編】

ジェネレーティブAI市場を席巻するOpenAI「ChatGPT」の対抗策として、Googleが生み出したのが「Bard」だ。鳴り物入りで登場したBardの“今”の実力は、結局のところどうなのか。

過熱する「AI検索」の覇権争い【第3回】

MicrosoftがOpenAIの技術を「Bing」に組み込んで検索エンジン市場での勢力拡大を図る中、Googleは「ChatGPT」競合の「Bard」を投入し、即座に反撃の姿勢を示した。Googleを突き動かすのは、ある“不安”だ。

AI規制の訴えと米政府の反応【前編】

「GPT-4」よりも強力なAIモデルの開発を中止すべし――。非営利団体が米政府に宛てた、AI技術規制に関する公開書簡には、イーロン・マスク氏などIT界の著名人も賛同した。同団体が求める規制の内容とは。

ストレージコストの賢い圧縮方法【第1回】

かつてSSDは「データ削減」を実行しにくかったが、状況は変わってきた。企業のデータ保管量が増大し、その一方でSSDの利用が広がる中で、その役割は極めて重要になりつつある。

風雲児「QLC」がもたらすストレージ革命【中編】

ストレージに投資する際、企業はオンプレミスのストレージでも、クラウドストレージでも自社の要件によって選択しやすい状況になりつつある。「QLC」といった新技術が台頭する中、求められる判断材料とは。

ストレージ市場“激変”の末路【第4回】

「SSD」の需要の浮き沈みはいつでも発生し得るトレンドだが、2022年以降のストレージ市場では、通常のサイクルに大きな乱れが生じた。どのような状況にあるのか。

Amazonで進む人事改革【後編】

Amazon.comの季節雇用制度「Amazon CamperForce」がひそかに終了していたことを、複数のキャンピングカーユーザー向けニュースサイトが報じた。そもそもCamperForceとは何なのか。終了の背景とは。

GitHub「完全テレワーク計画」の余波【後編】

米国IT業界の一部では、テレワークに否定的な見解を持ち、テレワーカーを“格下”だと見なす風潮がある。ただし専門家は「それでもテレワークを許容すべきだ」と主張する。なぜなのか。

“大成功した無線通信”の歴史と今後【第8回】

類似する特徴が幾つかある「Wi-Fi 6」と「5G」。両方を使うのか、どちらかを使うのかが今後より重要になる可能性がある。両者の違いを踏まえて使い方を考えることが不可欠だ。それぞれ、どのように使えばよいのか。

ジェネレーティブAIがもたらす変化【前編】

OpenAIの「ChatGPT」をはじめとする「ジェネレーティブAI」の普及は、ITの世界を急速に変化させた。この風景は“あの時”と重なる。そう、あの「iPhone」が登場した時だ。

過熱する「AI検索」の覇権争い【第2回】

検索エンジン市場での躍進を目指して、Microsoftは「Bing」にOpenAIのAIチャットbot「ChatGPT」の技術を組み込んだ。AIチャットbotの力で、Bingはどう進化するのか。ナデラ氏が寄せる期待とは。

“大成功した無線通信”の歴史と今後【第7回】

「3G」「4G」「5G」といったように、「世代」(G:Generation)で違いを表すモバイルネットワーク。世代を経るごとに、モバイルネットワークはどのように進化してきたのか。

「ChatGPT」と「Bard」はどう違うのか【後編】

AIチャットbot「ChatGPT」と「Bard」が登場しているが、ユーザーはどちらを使えばいいのか。一見して同じようだが、決定的な違いもあるChatGPTとBardを比較する。

“大成功した無線通信”の歴史と今後【第6回】

企業が利用する“2大無線通信”と言えば無線LANに加えて、移動通信システムによるモバイルネットワークを挙げることができる。モバイルネットワークは、世代を重ねるごとにどのように進化してきたのか。

AppleのE2EEに対する賛否【第6回】

Appleは「iCloud」のセキュリティ強化に「エンドツーエンドの暗号化」(E2EE)を導入した。同社の取り組みに対して、FBIとセキュリティ専門家の見解が分かれている。双方の言い分とは。

風雲児「QLC」がもたらすストレージ革命【前編】

QLCによるSSDの登場とともに、その存在が脅かされてきたHDD。QLCの活用が広がる中、いよいよHDDの存在意義を考えなければならない状況になりつつある。HDDは、もう終わりなのか。

ストレージ市場“激変”の末路【第3回】

SSDやNAND型フラッシュメモリの市場において、2022年後半以降にベンダーの業績は軒並み悪化した。人員削減や合併の話もある。一時好調だった市場は、どうなってしまったのか。

SSD市場の長期トレンド【第4回】

増大するデータ量にどう対処していけばいいのかを考える際、「SSD」の価格や購入タイミングを加味する必要がある。判断を見誤らないために知っておいた方がよい、SSDの基本とは。

Amazonで進む人事改革【前編】

1万8000人以上の人員削減計画を表明したAmazon.comが、約9000人を追加で削減することを明らかにした。どの部門が人員削減の対象になるのか。同社が人員削減を続ける理由とは。

“大成功した無線通信”の歴史と今後【第5回】

企業のネットワークにおいては有線LANが主流だった時期がある。だが「Wi-Fi 6」が普及しつつあるのと同時に、無線LANに対する企業の見方は変わった。目覚ましい進化を継続してきた無線LANは、以前と何が違うのか。

“大成功した無線通信”の歴史と今後【第4回】

「IEEE 802.11」や「Wi-Fi」の名称で広く知られる無線LANは、1990年代後半から2000年代前半にかけての初期から2020年代に至るまで、多彩な進化を遂げてきた。その系譜とは。

“大成功した無線通信”の歴史と今後【第3回】

「IEEE 802.11」や「Wi-Fi」として広く知られる無線LAN。その黎明(れいめい)期、ベンダーは無線LANを広く普及させるために“ある決断”をした。それは何だったのか。

過熱する「AI検索」の覇権争い【第1回】

Microsoftは検索エンジン「Bing」に、ジェネレーティブAIの代表格「ChatGPT」を生んだOpenAIの技術を組み込み始めた。「Google検索」の圧倒的勝利で終わったはずの検索エンジン戦争が、再び活発化しようとしている。

“大成功した無線通信”の歴史と今後【第2回】

現代に至るまでに巨大な市場を作り上げてきた無線LAN。その黎明(れいめい)期は、実は混沌(こんとん)としたものだった。「IEEE 802.11」ができた当時を振り返る。

AppleのE2EEに対する賛否【第5回】

「iCloud」内のデータを守るセキュリティ機能「iCloudの高度なデータ保護」の中核要素として、Appleは「エンドツーエンドの暗号化」(E2EE)を採用した。この動きをFBIが懸念しているという。その理由とは。

“大成功した無線通信”の歴史と今後【第1回】

企業にとっても、消費者にとっても欠かせない存在になった無線LAN。この便利な通信技術は、どこで、どのように誕生したのか。その発展の歴史から“優秀さ”の鍵を探る。

ストレージ市場“激変”の末路【第2回】

2022年後半から、SSD関連ベンダーの業績が急激に悪化し、SSDの市場に異変が生じている状況が明らかになった。何が理由でベンダー各社は悲惨な事態に陥ったのか。

SSD市場の長期トレンド【第3回】

「SSD」の価格は下落するのか、上昇するのか。それは普段の業務にはあまり影響のないことだ。だが今後もSSDをさまざまな業務に使うのであれば、その裏側を知っておいて損はない。

AIウォッシングに警鐘【後編】

ジェネレーティブAIの実力を示したOpenAIの「ChatGPT」だけではなく、さまざまなベンダーが「AI」をうたうIT製品を相次いで市場に投入している。こうした中で注意が必要なのが「AIウォッシング」だ。

GitHub「完全テレワーク計画」の余波【中編】

GitHubが従業員の1割削減と、完全テレワークへの移行計画を表明した直後、ソーシャルメディアではテレワークの是非について議論が起きた。人員削減の現実とは。あるソフトウェアエンジニアの見解を紹介する。

「ChatGPT」は人事の仕事を脅かすのか【後編】

いつかAIに仕事を奪われるのではないか――。しばしば起こるこの議論が、OpenAIの「ChatGPT」登場によって再燃した。ChatGPTは人事部門の仕事を奪うのか、奪わないのか。専門家の答えは。

学校ランサムウェア被害の裏事情【後編】

ランサムウェア被害の原因は専門家だった――。米国で2020年に起きた教育機関を狙うランサムウェア攻撃被害の報告書が公開された。攻撃の経緯と被害が広範囲に及んだ原因を紹介する。

AIウォッシングに警鐘【前編】

OpenAIの「ChatGPT」をはじめとするジェネレーティブAI製品が急速に普及する一方、“偽りのAI製品”がはびこり始めている。こうした中、AI技術に関する誇大広告を問題視する動きがあるという。何が起きているのか。

「ChatGPT」と「Bard」はどう違うのか【中編】

ジェネレーティブAI(生成型AI)の中でも、特にベンダーの動きが活発なのがAIチャットbotだ。その代表格であるOpenAIの「ChatGPT」と、Googleの「Bard」とは何者なのか。それぞれの基本的な特徴を整理しよう。

AppleのE2EEに対する賛否【第4回】

Appleが提供するセキュリティ機能「iCloudの高度なデータ保護」は、中核要素として「エンドツーエンドの暗号化」(E2EE)を採用する。E2EEには、一部で懸念の声が上がっているという。その理由とは。

ストレージ市場“激変”の末路【第1回】

SSD関連ベンダーの業績が、2022年後半に軒並み急落。好調だったと言える主要ベンダーはなく、大打撃はSSD市場全体に及んでいる。何が起きているのか。

「IT人材はIT企業で働く」の常識が変わる【後編】

IT企業の間では人材削減が続いている。新規雇用も停滞する傾向にあり、人材確保について今後の見通しが不透明な状況だ。だがIT業界の外に目を向けると、状況は激変するという。それはどういうことなのか。

SSD市場の長期トレンド【第2回】

企業向けストレージとして用途が広がる「SSD」。利用機会が増えるほど、気になるのはコストをいかに抑制するかだ。その判断に役立つ、ごく簡単な考え方を紹介する。

「ChatGPT」が引き起こすセキュリティの新たな課題【第4回】

フィッシングなどの犯罪への悪用を指摘する声がある、「ChatGPT」をはじめとするAIチャットbot。その悪用を防ぐための技術や法律には、どこまで期待できるのか。専門家の見方は。

GitHub「完全テレワーク計画」の余波【前編】

人員1割の削減と、完全テレワークへの移行を明らかにしたGitHub。同社が経営に大なたを振るう目的は何なのか。米国IT業界を揺るがす“人員削減の嵐”との関係は。

テレワークと人材確保の新たな関係【後編】

AIシステムが抱える問題の中には、開発に携わる人材のダイバーシティー欠如が関連しているものがある。それは何なのか。ダイバーシティーの向上にテレワークが役立つ理由とは。

「ChatGPT」は人事の仕事を脅かすのか【中編】

OpenAIの「ChatGPT」の利用が、人事部門の間で進むのではないかとの見方がある。だが人事業務に使う上で、ChatGPTには無視できない技術的な問題があるという。それは何なのか。

「ChatGPT」と「Bard」はどう違うのか【前編】

勢いに乗るOpenAIの「ChatGPT」に、Googleが“挑戦状”を突き付けた。Google独自開発のAIチャットbot「Bard」がそれだ。対話形式で情報収集ができるツールは今、どうなっているのか。

「IT人材はIT企業で働く」の常識が変わる【前編】

IT業界で世界的な人員削減が続き、新規雇用も伸びない状況が続いている。こうした状況を招いた原因とは何なのか。この状況が改善するとすれば、それはいつなのか。

AppleのE2EEに対する賛否【第3回】

Appleは「iCloud」のセキュリティ機能「iCloudの高度なデータ保護」を追加し、データ侵害に対する懸念を取り除こうとしている。この動きは、同時にApple自身にもメリットをもたらすという。それはなぜか。

SSD市場の長期トレンド【第1回】

企業の業務を支えるハードウェアの一つ「SSD」。それを不利な状態で購入するのは得策ではない。ベストな判断を下すために理解しておくとよいこととは。

ESXiを狙ったランサムウェア攻撃の“不思議”な実態【第4回】

VMwareの「ESXi」を狙ったランサムウェア攻撃について、同社に具体的な対策を聞いた。同社が強調するのは特別なことではなく、セキュリティ対策の“基本中の基本”だ。

テレワークと人材確保の新たな関係【前編】

オフィス出社への回帰は当たり前だし、テレワークにしがみつくのは単なる甘えだ――。こうした考えは否定されるものではない。ただしその判断が、優秀なソフトウェアエンジニアの確保を妨げる可能性がある。

「ChatGPT」は人事の仕事を脅かすのか【前編】

OpenAIのAIチャットbot「ChatGPT」は、人事の業務にどのような影響をもたらすのか――。こうした議論が活発化し始めている。ChatGPTは人事の“何”を変える可能性があるのか。

学校ランサムウェア被害の裏事情【前編】

米国メリーランド州ボルチモア郡の公立学校が、ランサムウェア攻撃による被害を受けた。この背景には、同郡の公立学校を管轄する学区の“ずさんさ”があったという。どういうことなのか。

AppleのE2EEに対する賛否【第2回】

Appleが「iCloud」向けデータの保護強化策として用意した「iCloudの高度なデータ保護」が、セキュリティ専門家から好評だという。何が評価されているのか。

ESXiを狙ったランサムウェア攻撃の“不思議”な実態【第3回】

VMwareの「ESXi」を標的にした世界的なランサムウェア攻撃で、攻撃者が使ったランサムウェアは、専門家が当初考えていたものとは違うことが分かった。どのようなランサムウェアだったのか。

「Azure Virtual Desktop」(AVD)のストレージ構築のポイント【第4回】

MicrosoftのDaaS「Azure Virtual Desktop」には導入や運用を困難にする、ストレージ関連の課題がある。その課題とは何か。専門家に話を聞く。

また新しくなるHDD【後編】

1台のHDDでより多くのデータ量を保管できるようになるのはコストの点で利点が見込める。だが利点の裏には、何らかの懸念点が存在することもある。HDDベンダーが重視し始めたHDDの設計とは。

テレワークで脚光の「電子サイン」ツール6選【第6回】

airSlateの「signNow」とSecureDocsの「ReadySign」は、他の主要な電子サインツールと比べると安価だが、必要な機能をそろえている。それぞれの特徴は。

「ジェネレーティブAI」の危険性【後編】

ChatGPTなどの「ジェネレーティブAI」が活用の幅を広げるとともに、危険性も高まる。ジェネレーティブAIの安全利用のために、やらなければならないこととは何か。

AppleのE2EEに対する賛否【第1回】

Appleの「iCloudの高度なデータ保護」は、「iCloud」のデータ保護強化を実現するセキュリティ機能だ。セキュリティ専門家とFBIとの間で評価が真っ二つの、iCloudの高度なデータ保護。その中身とは。

ESXiを狙ったランサムウェア攻撃の“不思議”な実態【第2回】

VMwareの「ESXi」を狙ったランサムウェア攻撃は、どれくらいの規模に達しているのか。欧州だけではなく、世界に広がった被害の実態を探る。

転機を迎えるHDD【後編】

2022年にHDDベンダーの売上高が大幅減になり、HDDが売れない状況が明らかになった。だがHDDベンダーは状況をそれほど悲観しておらず、むしろ大容量HDDの開発を急ぎ出した。その意図とは。

ESGのためのAI活用法【第4回】

AI技術を「ESG」(環境、社会、ガバナンス)の取り組みに生かすことは、単に“善いこと”をするというだけではなく、企業にビジネス上のメリットをもたらすという。それはどういうことなのか。

テレワークで脚光の「電子サイン」ツール6選【第5回】

テンプレートからのドキュメント作成、ドキュメント承認ステータスの追跡など、さまざまな機能を持つ電子サインツールが「PandaDoc」だ。無料版もあるPandaDocの特徴は。

「Azure Virtual Desktop」(AVD)のストレージ構築のポイント【第3回】

適切なストレージ選定は、MicrosoftのDaaS「Azure Virtual Desktop」(AVD)の快適な利用につながる。ファイルストレージの主な選択肢が「Azure Files」「Azure NetApp Files」だ。両者の違いは。

また新しくなるHDD【中編】

企業のデータ保管量が増大するのと同時に、HDDに求められるスペックが高まっている。Western DigitalのOptiNAND搭載のHDD新モデルには、需要に応じるための2つの重要な進化がある。それは何なのか。

Microsoftの人員削減はIT業界に何をもたらすのか【第4回】

Microsoftが1万人の人員削減を決行する。その裏には“足を引っ張る”事業と、同社が描く将来の展望がある。それはどのようなものなのか。

ESXiを狙ったランサムウェア攻撃の“不思議”な実態【第1回】

VMwareの「ESXi」を標的にしたランサムウェア攻撃が猛威を振るっている。攻撃者が悪用しているとみられるのが、過去にVMwareがパッチを公開済みの脆弱性だという。どういうことなのか。対策は。

ESGのためのAI活用法【第3回】

企業がAI技術を活用する目的は、さまざまだ。「ESG」(環境、社会、ガバナンス)分野でAI技術を活用する企業は、どれくらいあるのか。IBMによる調査結果から探る。

テレワークで脚光の「電子サイン」ツール6選【第4回】

PDFファイル編集ソフトウェア「Adobe Acrobat」には電子サインの機能が付いている。ただし電子サインの全機能を使いたいなら「Acrobat Sign」が必要だ。その特徴とは。

「ジェネレーティブAI」の危険性【中編】

Google元CEO、エリック・シュミット氏は人工知能(AI)技術開発を率いていた経験から、ChatGPTなどの「ジェネレーティブAI」の危険性を熟知している。シュミット氏が特に懸念する「3大リスク」とは。

「Microsoft Edge」は魅力的なのか【後編】

Google系の技術を活用した改善が、普及の起爆剤になったWebブラウザ「Microsoft Edge」。その利用に当たって知っておきたいOSの条件と、「Chrome」からの移行方法を紹介する。

激動の仮想デスクトップ市場【第5回】

Microsoftは「Azure Virtual Desktop」(AVD)と「Windows 365」という2つのDaaSを提供している。これらのメリットや利用する上での注意点とは何か。活発化するDaaS市場の行方は。

テレワークで脚光の「電子サイン」ツール6選【第3回】

DocuSignの「DocuSign eSignature」は、電子サインツールの基本的な機能をそろえている。具体的にはどのような機能があるのか。

転機を迎えるHDD【中編】

企業のデータ保管の主翼を担うHDDは、ITベンダーが大規模レイオフに乗り出すあおりで大打撃を受けている。だがHDDベンダーが開発の手を緩める気配はない。今後はどうなるのか。

AI技術の倫理を巡る「内部告発」【後編】

AI技術の台頭とともに「自社のAI技術の使い方は倫理的かどうか」を従業員が厳しい目で見るようになりつつある。これからの時代に求められる「倫理的なIT戦略」の在り方とは。

IntelのノートPC新世代プロセッサ【後編】

Intelが新たに提供するプロセッサ群は、PC市場全体が振るわない中でどのような影響を生むのか。「Windows」の利用において“ある利点”が出るという見方がある。

テレワークで脚光の「電子サイン」ツール6選【第2回】

HelloSignの買収によって生まれた、Dropboxの電子サインツールが「Dropbox Sign」だ。どのような強みを持つのか。特徴的な機能を紹介する。

ESGのためのAI活用法【第2回】

「ESG」(環境、社会、ガバナンス)分野でのAI技術の用途は、業種によって異なる。具体的にはどのような用途があり、業種ごとにどのような違いがあるのか。航空会社や農業会社を例に考える。

教育機関に狙いを定めるランサムウェア【第5回】

ランサムウェア攻撃集団はすでにさまざまな教育機関を襲っており、対策が広まらなければその傾向は続く見込みだ。攻撃は今後どうエスカレートするのか。どう対処すればよいのか。

増えるデータ、変わるストレージ技術【第6回】

SSDや磁気テープといった既存ストレージの技術開発に加えて、市場にはまだ存在しない次世代ストレージの開発まで、多様な動きがストレージ分野から出てきている。特に注目の動きやストレージをまとめて紹介する。

じっくり考察する「IPアドレス問題」【第4回】

IPアドレスの枯渇問題が話題になってしばらくたった2020年代。企業はまだ問題なく「IPv4」のIPアドレスを使っている。企業はどのような状況にあり、今後どのような判断を求められるのか。

「Azure Virtual Desktop」(AVD)のストレージ構築のポイント【第2回】

MicrosoftのDaaS「Azure Virtual Desktop」の仮想デスクトップを快適に利用するには、適切なストレージを選ぶことが重要だという。それはなぜなのか。

ESGのためのAI活用法【第1回】

「AI技術には多くの誇大広告がある」――。こうした持論を展開するSchneider Electricのある幹部は、AI技術を使って同社が進める“ある取り組み”を「非常に実用的だ」と評価する。それは何なのか。

また新しくなるHDD【前編】

内部の設計においてさまざまな進化が見られるHDD。今後は何が重要になるのか。Western Digitalがひっそりと情報を公開した「HDD新モデル」は、今後重要になり得る“ある技術”を搭載した。

「ESXiArgs」の危険性と対策【後編】

VMwareのハイパーバイザー「ESXi」を標的にするランサムウェア攻撃「ESXiArgs」について、CISAやFBIといった米政府関連組織が具体的な対策を紹介している。その中身とは。

MicrosoftとOpenAIのタッグがもたらす意味【第4回】

MicrosoftがOpenAIの技術を組み込んで検索エンジンの強化を進める中、Googleはどう動くのか。その行方を占う上で、OpenAIとGoogleの“ある違い”が重要になる可能性がある。それは何なのか。

テレワークで脚光の「電子サイン」ツール6選【第1回】

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のまん延をきっかけとしたテレワークの広がりが「電子サイン」の普及を後押しした。電子サインとは何なのか。電子サインツールの選定時には、何に注意すればよいのか。

「ギグワーク」の明と暗【後編】

米国政府が「ギグワーカー」の立場を守るための規制の整備を次々に進めている。こうした背景にはどのような事情があるのか。規制の中身とは。

Microsoftの人員削減はIT業界に何をもたらすのか【第3回】

Microsoftは1万人の人員削減に踏み切る。状況によっては、同社が今後も人員削減を継続する可能性があると専門家は指摘する。その理由は。

「ジェネレーティブAI」の危険性【前編】

企業のビジネス活動や消費者の日常生活に溶け込みつつある「ジェネレーティブAI」。実は、ジェネレーティブAIにはさまざまなリスクが潜んでいると、Googleの元CEOは指摘する。何が危険なのか。

「Microsoft Edge」は魅力的なのか【中編】

Webブラウザ「Microsoft Edge」は、以前は“ある理由”から企業に敬遠されてきた。Microsoftが改善に注力したことで、Edgeは企業からの支持を得始めている。背景にある変化とは。

Fungible買収でMicrosoftが狙うのは【後編】

Microsoftが買収したDPUベンダーFungibleは、業績が急速に悪化していた。ベンチャーキャピタルも期待していたFungibleが抱えていた課題とは。

IntelのノートPC新世代プロセッサ【中編】

第13世代「Intel Core」のノートPC向けを発表したIntel。業界関係者は「最大クロック周波数」を引き上げた製品群に一定の評価を示す。だがIntelの今後は別問題だ。

激動の仮想デスクトップ市場【第4回】